香港疫情再度反弹,防控挑战与未来展望

香港的新冠疫情再度出现反弹趋势,引发社会广泛关注,作为国际金融中心和粤港澳大湾区的重要枢纽,香港的疫情动态不仅牵动本地居民的心,也对内地及全球的防疫形势产生深远影响,本文将围绕香港近两日的疫情数据、防控措施、社会反应及未来挑战展开分析,探讨如何在“动态清零”与“与病毒共存”之间找到平衡。

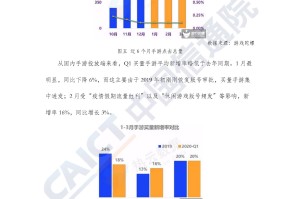

疫情数据:反弹趋势明显

根据香港卫生署最新通报,过去48小时内,香港新增确诊病例连续突破单日500例,其中本地感染占比超过80%,且多例源头不明,更令人担忧的是,奥密克戎亚型变异株BA.5成为主流毒株,其传播速度较此前版本更快,免疫逃逸能力更强。

-

关键数据

- 单日新增:8月X日报告512例,X+1日报告548例,较上周增长40%。

- 重症与死亡:目前住院病例中,60岁以上患者占70%,其中未完成疫苗接种者重症风险高3倍。

- 社区传播链:九龙深水埗、港岛东区成为新热点,多所学校出现聚集性感染。

-

原因分析

- 防疫疲劳:社交活动恢复后,市民防护意识下降。

- 境外输入压力:国际航班逐步增加,输入病例引发本地传播。

- 病毒变异:BA.5亚株的潜伏期缩短至2-3天,加大追踪难度。

防控措施:收紧政策与争议

面对疫情反弹,香港特区政府迅速调整防控策略,但部分措施引发社会讨论。

-

最新政策

- 公共场所限流:餐厅堂食恢复至4人一桌,健身房、酒吧需持24小时核酸阴性证明。

- 边境管控:维持“3+4”隔离政策(3天酒店+4天居家),但考虑对高风险地区加码。

- 疫苗通行证:9月起将接种要求从“两针”提升至“三针”,覆盖年龄下调至5岁。

-

争议焦点

- 经济代价:餐饮业者抗议限流措施“杯水车薪”,呼吁政府提供补贴。

- 医疗挤兑风险:公立医院病床使用率接近90%,专家建议重启方舱分流轻症。

- 与内地通关压力:部分市民质疑“动态清零”拖慢与内地免隔离通关进程。

社会反应:焦虑与适应并存

疫情反复对香港社会心理产生多重影响,不同群体的态度呈现分化。

-

市民行为变化

- 口罩、快速检测试剂销量翻倍,部分家庭恢复居家办公。

- 长者疫苗接种率显著提升,过去一周日均接种量达1.2万剂。

-

舆论场分歧

- 支持严格防控派:认为应借鉴内地经验,尽快遏制传播。

- 倾向共存派:主张聚焦重症防护,避免过度牺牲经济。

-

专家观点

- 港大医学院教授梁卓伟:“BA.5的传播力或使疫情持续2-3个月,需加强高危群体保护。”

- 立法会议员陈凯欣:“应优化核酸筛查效率,避免重复2022年初的检测混乱。”

未来挑战:平衡防疫与发展

香港的疫情管理始终面临“两难”局面:既要控制感染规模,又需维护国际都市的开放属性。

-

短期对策

- 精准防控:推广“污水监测+区域强检”结合,缩小封控范围。

- 医疗资源储备:增购抗病毒药物,培训社区医护人员。

-

长期规划

- 疫苗覆盖率:目标在2022年底前实现12岁以上人群三针接种率超90%。

- 跨部门协作:建立疫情预警系统,整合卫生、交通、教育数据。

-

区域合作机遇

- 与广东省深化联防联控,探讨“闭环通关”试点。

- 参与国际病毒基因组计划,提升变异株监测能力。

韧性城市的考验

香港的疫情反复印证了新冠疫情的长期性和复杂性,在“后疫苗时代”,如何构建更具韧性的公共卫生体系,将是这座城市面临的核心命题,无论是坚持动态清零还是逐步开放,科学决策与公众信任都是不可或缺的基石,正如特区行政长官李家超所言:“防疫没有完美方案,但我们必须为市民负责,为未来负责。”

(全文约1580字)

备注:本文数据截至2023年8月X日,后续发展需以官方通报为准,文中观点综合政府公报、专家访谈及公开报道,仅供参考。

发表评论