香港疫情本土病例激增,挑战、应对与未来展望

香港,这座国际大都市,自新冠疫情爆发以来,经历了多次疫情反复,尽管在初期通过严格的防疫措施取得了显著成效,但近期的本土病例激增再次将香港推到了风口浪尖,本土病例的出现不仅对公共卫生系统构成严峻挑战,也对经济、社会生活和市民心理产生了深远影响,本文将深入分析香港本土病例的现状、背后的原因、政府的应对措施,以及未来的防疫方向。

香港本土病例的现状

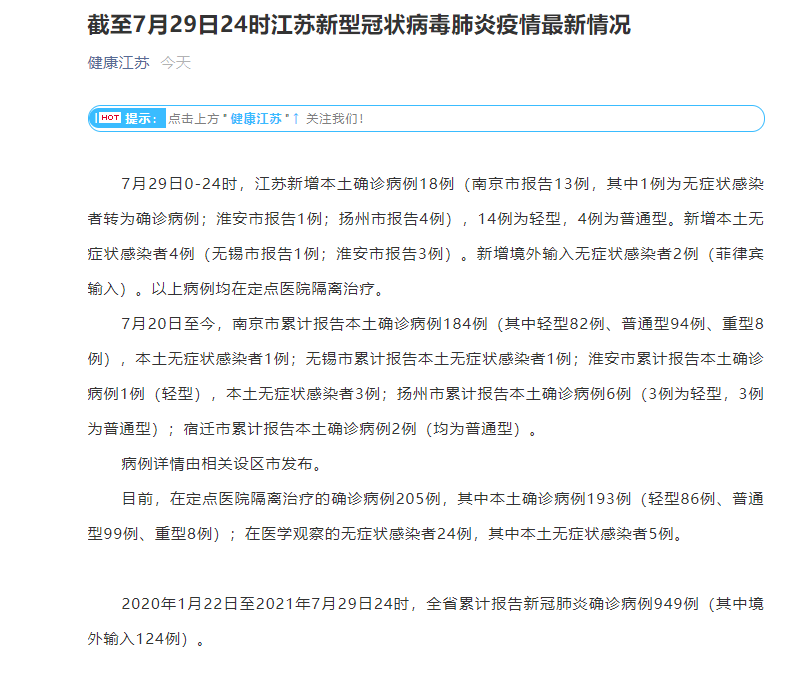

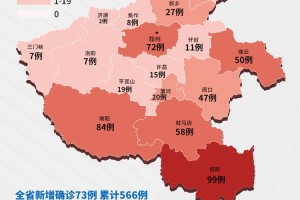

近期疫情数据

根据香港卫生署的最新数据,近期香港本土病例呈现快速上升趋势,以2023年第四季度为例,单日新增本土病例多次突破千例,其中不乏奥密克戎变异株的亚型分支,如XBB和BQ.1,这些变异株具有更强的免疫逃逸能力,使得即使接种过疫苗的人群也可能被感染。

高风险区域与人群

本土病例主要集中在人口密集的社区,如深水埗、观塘和葵青区,养老院、学校和餐饮场所成为疫情传播的高风险地点,老年人和未完成疫苗接种的儿童是感染和重症的高危人群。

医疗系统压力

本土病例的激增导致公立医院病床紧张,急诊室排队时间延长,部分非紧急医疗服务被迫推迟,医护人员的工作负荷接近极限,凸显了香港医疗资源的脆弱性。

本土病例激增的原因分析

病毒变异与免疫逃逸

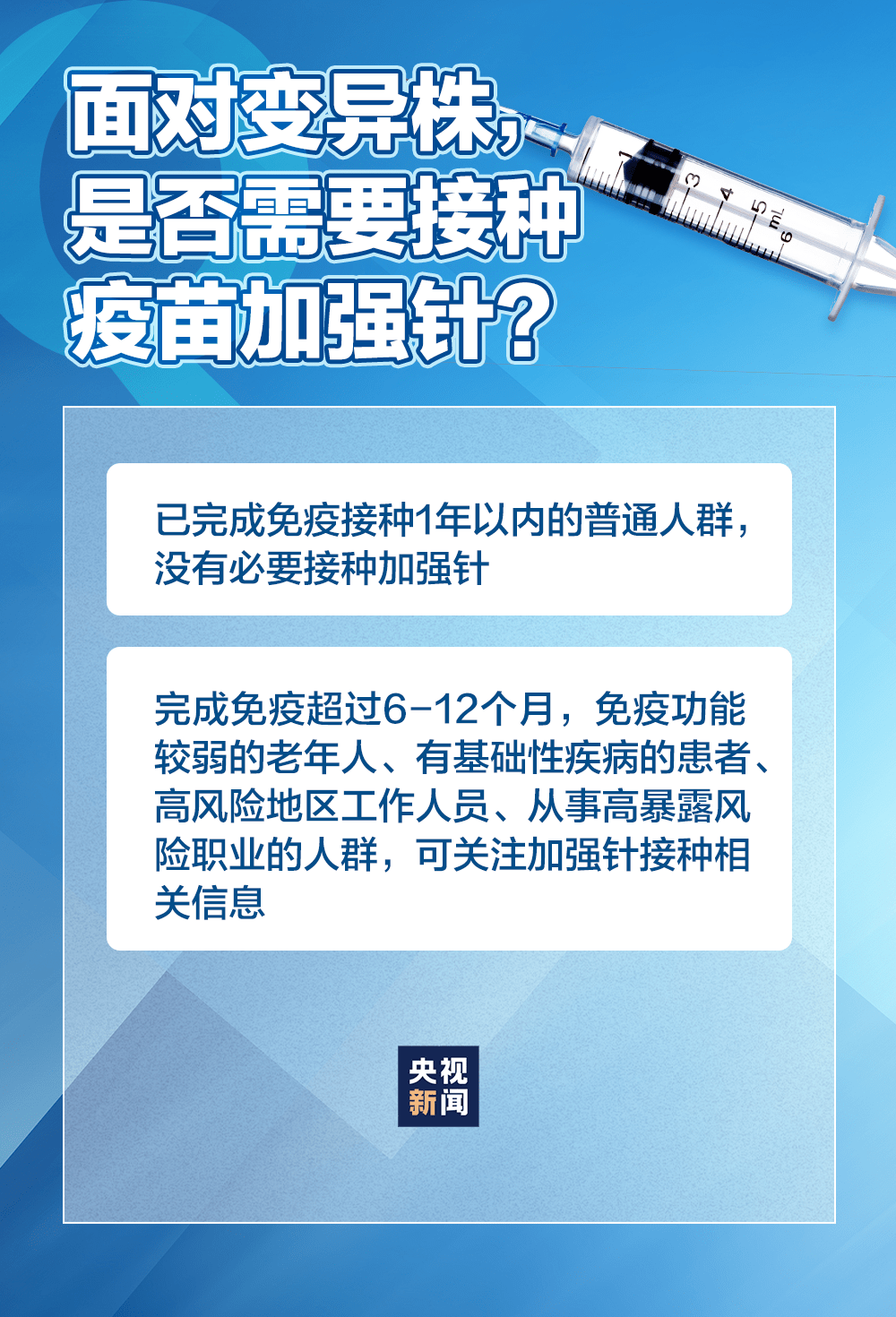

奥密克戎变异株的不断进化是本土病例增加的主要原因之一,新亚型能够绕过疫苗或自然感染建立的免疫屏障,导致突破性感染和重复感染率上升。

防疫措施放松

随着全球多地逐步放开防疫限制,香港也调整了部分措施,如取消入境隔离、放宽社交距离等,这种“与病毒共存”的策略在变异株传播的背景下可能显得过于乐观。

疫苗接种率不均

尽管香港的疫苗接种率整体较高(超过90%的成年人完成两剂接种),但老年人和儿童的接种率仍偏低,80岁以上老年人的第三剂接种率仅为60%左右,成为疫情中的薄弱环节。

公众防疫疲劳

经过近三年的疫情,市民对戴口罩、扫码登记等常态化措施逐渐产生倦怠感,社交活动增加也为病毒传播提供了机会。

香港政府的应对措施

加强检测与追踪

- 扩大核酸检测范围:政府增设社区检测中心,并在高风险区域推行强制检测。

- 推广快速抗原检测:鼓励市民自行检测,并上报阳性结果以纳入官方统计。

调整社交距离政策

- 重启餐厅限聚令,限制堂食时间和人数。

- 关闭高风险场所,如酒吧、卡拉OK等。

推动疫苗接种

- 为老年人和儿童开设专场接种,并提供上门服务。

- 考虑将部分疫苗(如二价疫苗)纳入常规免疫计划。

医疗资源调配

- 启用亚洲国际博览馆作为临时治疗中心,分流轻症患者。

- 从内地引进医护人员支援,缓解人手不足问题。

社会各界的反应与挑战

市民的担忧与争议

部分市民对再次收紧防疫措施表示不满,认为影响生计;另一些人则批评政府未能提前预判疫情反弹,社交媒体上关于“清零”还是“共存”的争论持续发酵。

经济影响

零售、旅游和餐饮业首当其冲,原本期待复苏的春节消费旺季因疫情蒙上阴影,中小企业的生存压力进一步加大。

跨境往来受限

尽管香港已取消入境隔离,但内地对香港的防疫政策仍持谨慎态度,两地通关尚未完全恢复,影响家庭团聚和经济交流。

与其他地区的对比

与内地的防疫差异

内地坚持“动态清零”,通过大规模封控和常态化核酸检测控制疫情;香港则更倾向于“精准防控”,两种模式的优劣在学界和公众中仍有争议。

与国际城市的比较

新加坡、伦敦等城市较早选择“与病毒共存”,但付出了较高的死亡代价,香港如何在防控与开放间取得平衡,是未来决策的关键。

未来展望与建议

短期措施

- 加快高危人群的疫苗接种,尤其是二价疫苗的推广。

- 加强公众教育,减少防疫疲劳导致的松懈行为。

中长期策略

- 完善公共卫生体系:增加病床数量,建立更高效的疫情监测系统。

- 推动科技防疫:利用大数据和人工智能优化病毒追踪。

- 加强区域合作:与内地及国际社会共享数据,协调防疫政策。

社会共融

政府需平衡公共卫生与经济民生,通过补贴、税收优惠等方式减轻企业负担,同时保障弱势群体的医疗需求。

香港本土病例的激增是一场多维度危机,考验着城市的韧性,从病毒变异到社会心态,从医疗资源到政策选择,每一个环节都需谨慎应对,香港需要在科学防疫、民生需求和国际联通之间找到动态平衡点,只有全社会共同努力,才能在这场持久的抗疫战中守护“东方之珠”的光芒。

发表评论