合肥疫情下的超市,民生保障与社会责任的考验

民生保障与社会责任的考验**

2020年新冠疫情爆发以来,全国各地都经历了不同程度的防疫管控和物资供应挑战,合肥作为安徽省的省会城市,在疫情防控期间同样面临诸多考验,超市作为居民日常生活物资的主要供应渠道,在疫情期间承担了重要的社会责任,本文将探讨合肥疫情下超市的运营状况、物资供应、防疫措施以及其在社会民生保障中的作用,并分析未来可能面临的挑战和改进方向。

合肥疫情背景与超市的角色

1 合肥疫情概况

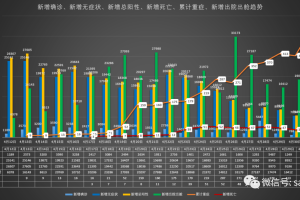

合肥市作为安徽省的经济、政治和文化中心,人口密集,流动性强,在2020年至2023年期间,合肥曾多次出现局部疫情反弹,政府采取了不同程度的防控措施,包括封控管理、核酸检测、健康码管理等,这些措施虽然有效遏制了疫情扩散,但也对市民的日常生活带来了一定影响。

2 超市在疫情期间的重要性

在疫情防控期间,超市成为市民获取生活必需品的主要场所,由于餐饮业、农贸市场等部分商业设施可能因疫情暂停营业,超市的稳定运营直接关系到市民的基本生活需求能否得到保障,合肥的各大超市,如永辉超市、合家福、大润发等,在疫情期间发挥了关键作用,确保粮油、蔬菜、肉类等物资的充足供应。

合肥超市在疫情期间的运营挑战

1 供应链压力

疫情期间,物流运输受到一定限制,部分外地农产品和商品运输受阻,导致超市的供应链面临挑战,合肥的超市企业不得不调整采购策略,增加本地供应商的合作,以确保货架不空,合家福超市与合肥周边的蔬菜基地加强合作,减少对外地供应的依赖,提高供应链的稳定性。

2 人员短缺问题

由于部分员工可能因疫情隔离或交通管制无法到岗,超市面临人手不足的问题,为解决这一问题,许多超市采取了临时招聘、增加员工排班、优化岗位分配等措施,部分超市还引入了自动化设备,如自助收银机、智能货架等,以减少人力依赖。

3 市民恐慌性抢购

在疫情初期,部分市民因担心物资短缺而出现抢购现象,尤其是米面粮油、方便食品、消毒用品等商品一度供不应求,合肥市政府和超市企业迅速采取措施,通过增加库存、限购政策、公开物资储备信息等方式稳定市场情绪,避免恐慌性囤货。

超市的防疫措施与市民体验

1 严格的防疫管理

合肥的超市在疫情期间严格执行政府的防疫要求,包括:

- 限流措施:控制超市内的人流量,避免过度拥挤。

- 健康码查验:市民进入超市需出示健康码和行程码。

- 体温检测:在入口处设置体温检测点,确保顾客无发热症状。

- 消毒措施:增加对购物车、收银台、货架等高频接触区域的消毒频次。

2 线上购物与无接触配送

为减少人员聚集,合肥的超市纷纷加强线上购物渠道,如美团、饿了么、京东到家等平台的合作,并提供“无接触配送”服务,市民可以通过手机APP下单,由配送员将商品送至小区门口或指定地点,既方便又安全。

3 市民的购物体验变化

疫情期间,市民的购物习惯发生了明显变化:

- 减少购物频次:许多人选择一次性购买更多商品,减少外出次数。

- 偏好包装食品:出于卫生考虑,部分市民更倾向于购买预包装食品而非散装商品。

- 关注价格波动:由于供应链成本上升,部分商品价格有所上涨,市民对价格敏感度提高。

超市的社会责任与政府支持

1 保供稳价的社会责任

合肥的超市在疫情期间不仅承担商业运营的责任,还积极履行社会责任:

- 保障基本物资供应:确保米面粮油、蔬菜、肉类等生活必需品的充足供应。

- 稳定市场价格:配合政府调控,避免哄抬物价行为。

- 特殊群体关怀:为老年人、残疾人等特殊群体提供优先购物服务或送货上门。

2 政府政策支持

合肥市政府为保障超市正常运营,出台了一系列支持政策:

- 物流绿色通道:为生活必需品运输车辆提供通行便利。

- 财政补贴:对保供企业给予一定的税收减免或补贴。

- 市场监管:严厉打击囤积居奇、哄抬物价等违法行为,维护市场秩序。

未来挑战与改进方向

1 供应链韧性仍需提升

尽管合肥的超市在疫情期间表现良好,但供应链的稳定性仍有提升空间,超市企业可以:

- 建立多元化供应体系:减少对单一供应商的依赖。

- 加强本地化采购:与合肥周边农业基地建立长期合作关系。

- 数字化管理:利用大数据预测需求,优化库存管理。

2 智能化与无人零售的发展

疫情加速了零售行业的数字化转型,未来合肥的超市可以进一步推广:

- 无人超市:减少人员接触,提高购物效率。

- 智能仓储:利用机器人分拣、自动化配送等技术提升运营效率。

3 市民健康意识的长期影响

疫情改变了消费者的购物习惯,健康、安全、便捷成为长期需求,超市可以:

- 加强卫生管理:持续做好消毒和防疫措施。

- 优化线上服务:提升APP用户体验,增加商品种类。

- 推广健康食品:增加有机食品、无添加商品的供应。

发表评论