上海市与长春市疫情现状分析,防控措施、挑战与未来展望

2022年以来,中国多个城市经历了新冠疫情的反复冲击,其中上海市和长春市作为重要的经济与区域中心,其疫情发展及防控成效备受关注,本文将从两地疫情的阶段性特征、防控策略、社会影响及未来挑战等角度展开分析,试图呈现一幅全面的疫情图景。

上海市疫情:从“精准防控”到“全域静态管理”

疫情爆发与扩散

2022年3月,上海市遭遇奥密克戎变异株的突袭,初期,上海延续了此前“精准防控”模式(如“奶茶店最小中风险区”案例),但病毒的高传播性导致疫情迅速蔓延,4月初,单日新增感染者突破2万例,医疗资源、物资保供和社区管理面临巨大压力。

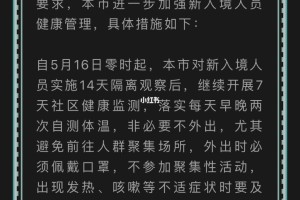

防控措施调整

- 全域静态管理:4月起,上海实施分区封控,要求居民足不出户,开展多轮全员核酸检测。

- 方舱医院建设:国家会展中心等大型场所被改造为方舱,收治轻症患者以缓解医疗挤兑。

- 外省支援:全国多地医护队伍驰援上海,保障核酸筛查和患者救治。

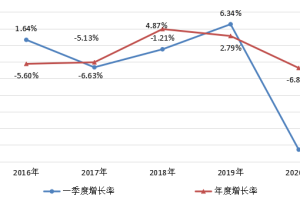

社会与经济影响

- 民生问题:部分社区出现物资短缺,物流配送一度受阻,引发对“最后一公里”保供的讨论。

- 经济冲击:作为全球金融和贸易中心,上海封控导致长三角供应链中断,汽车、电子等行业产能下滑。

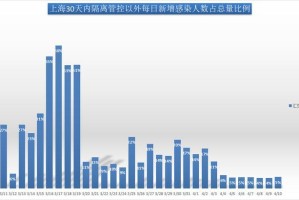

当前态势

截至2023年,上海已逐步恢复常态,但零星散发病例仍存,防控重点转向“常态化核酸+精准流调”,并推广疫苗接种(尤其是老年人群体)。

长春市疫情:冬季防控与民生保障的双重考验

疫情发展特点

长春市在2022年3月面临与上海类似的奥密克戎冲击,但受寒冷气候影响,防控难度更大,疫情初期,吉林农业科技学院等聚集性感染事件暴露出校园防控漏洞。

防控策略与挑战

- 严格封控:长春实行“提级管理”,部分区域封控长达50天,居民生活依赖社区团购和政府保供。

- 医疗资源不足:作为非一线城市,长春的ICU床位和医护力量相对紧张,重症救治压力显著。

社会响应

- 志愿者动员:基层社区和志愿者团队在物资配送、核酸检测中发挥关键作用。

- 舆论关注:部分市民通过社交媒体反映“买菜难”问题,地方政府随后优化保供方案。

现状与反思

长春于2022年5月逐步解封,但疫情暴露了东北地区公共卫生体系的短板,后续政策强调加强基层医疗设施建设和应急演练。

两地疫情对比与共性挑战

-

防控模式差异

- 上海初期尝试“精准防控”但被迫转向“全域静态”,而长春更早采取严格封控。

- 经济结构差异导致影响不同:上海侧重供应链,长春更关注民生保障。

-

共同教训

- 老年人疫苗接种率不足:两地均出现养老院聚集感染,凸显弱势群体保护的重要性。

- 信息透明度与舆情管理:早期信息滞后易引发公众焦虑,后期需加强权威发布。

-

奥密克戎的启示

病毒变异株的高传播性迫使城市重新评估“清零”与“共存”的平衡点,未来需探索更可持续的防控模式。

常态化防控与韧性城市建设

- 科技赋能

推广“场所码”和电子哨兵系统,提升流调效率。

- 医疗资源扩容

增加重症床位储备,培训基层医护力量。

- 跨区域协作

建立大城市与周边地区的联防联控机制,避免“一刀切”封控。

上海与长春的疫情是中国城市应对奥密克戎的缩影,两地的经验表明,疫情防控需兼顾科学性与人文关怀,既要快速遏制病毒传播,也要最大限度减少对正常生活的干扰,随着疫苗接种普及和防控体系优化,城市韧性将成为应对疫情的关键。

(全文约1500字)

注:文中数据与政策参考截至2023年公开信息,后续发展需以官方通报为准。

发表评论