从上海到呼和浩特,疫情治理中的地方经验与国家逻辑

2022年的中国城市抗疫史上,上海与呼和浩特这两座看似毫无关联的城市,却因疫情防控而产生了奇妙的对话,当上海这座国际化大都市遭遇奥密克戎的猛烈冲击时,远在千里之外的呼和浩特市卫健委局长却意外成为舆论焦点,这两座城市在疫情防控中展现的不同治理模式,恰如一面多棱镜,折射出中国超大城市与边疆省会应对突发公共卫生事件的差异化策略,以及背后统一的国家防疫逻辑,本文将深入剖析两地疫情防控的共性与个性,探讨在中国特色的公共卫生治理体系中,地方创新如何与国家战略形成良性互动,以及这种互动对完善国家应急管理体系的启示意义。

上海疫情:超大城市治理的极限测试

2022年春季,上海疫情以令人措手不及的速度蔓延,单日新增病例很快突破万例,这座拥有2500万常住人口的超大城市,面临着中国城市史上最为复杂的疫情防控挑战,作为中国经济的"心脏",上海在"精准防控"与"全域静态管理"之间经历了艰难抉择,初期推行的精准防控策略在奥密克戎的高传染性面前显得力不从心,而随后实施的封控措施又对城市运行和居民生活造成了显著影响。

上海疫情暴露出的问题具有典型性:人口密度极高、流动频繁的国际化大都市如何平衡疫情防控与经济社会的正常运转?基层治理单元如何应对指数级增长的防疫需求?物资保供体系如何在城市停摆状态下维持基本运转?这些问题的解决方案,不仅关乎上海一地,更对中国乃至全球特大城市的公共卫生治理具有参考价值。

值得注意的是,上海在疫情中展现出的治理韧性不容忽视,依托"一网统管"城市运行管理系统,上海迅速构建了覆盖全市的物资配送网络;通过机关干部下沉社区,缓解了基层人力短缺问题;利用"随申码"升级系统,实现了风险人员的精准追踪,这些创新举措虽然未能完全遏制疫情扩散,却为超大城市应急管理积累了宝贵经验。

呼和浩特模式:边疆省会的防疫辩证法

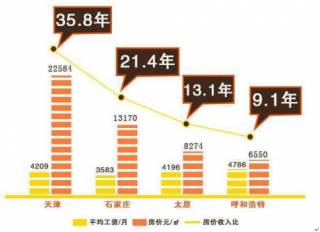

当上海疫情牵动全国目光时,内蒙古首府呼和浩特的疫情防控策略同样引发了广泛讨论,呼和浩特市卫健委局长在新闻发布会上的表现,意外成为观察边疆城市防疫治理的窗口,与上海不同,呼和浩特作为边疆省会城市,面临着独特的疫情防控挑战:医疗资源相对有限,但边境防控压力大;城市规模较小,但民族构成多元;经济外向度较低,但区域枢纽地位重要。

呼和浩特的防疫策略体现了"小而精"的特点:充分发挥社区网格化管理优势,实现疫情早期快速响应;利用民族地区组织动员能力强的特点,构建高效联防联控机制;结合边疆城市实际,制定差别化防控措施,这种因地制宜的做法,在控制疫情扩散的同时,最大限度减少了对社会经济的影响。

特别值得关注的是,呼和浩特在流调溯源方面形成的"合成作战"模式,整合公安、公共卫生、社区等多方力量,实现了疫情线索的快速排查与处置,这种跨部门协同机制,对于资源相对有限的中小城市具有重要借鉴意义,呼和浩特经验表明,有效的疫情防控不一定需要最先进的科技或最充裕的资源,关键在于治理体系的灵活性与适应性。

国家逻辑下的地方实践:统一与差异的辩证法

表面看,上海与呼和浩特的疫情防控策略大相径庭,但深入分析可以发现,两地实践都深深植根于中国的国家治理逻辑,这种逻辑的核心是"全国一盘棋"思想指导下,允许并鼓励地方根据实际情况进行政策创新,同时确保地方实践不偏离国家整体战略方向。

中国的疫情防控始终遵循几个基本原则:人民至上、生命至上的价值导向;科学精准、动态清零的技术路线;联防联控、群防群治的动员机制,这些原则在不同地区的具体表现形式可能各异,但构成了地方防疫实践的共同基础,上海的超大社区管理与呼和浩特的网格化防控,虽然规模不同,但都是对"群防群治"原则的具体落实;两地的健康码系统虽然功能有别,但都服务于"科学精准"的防疫目标。

这种统一性与多样性的辩证关系,体现了中国国家治理的独特优势:既保持中央权威和政令统一,又赋予地方足够的自主空间;既坚持全国性标准和要求,又允许因地制宜的灵活执行,正是这种弹性治理模式,使中国能够应对从武汉到上海、从边境口岸到内陆城市的不同疫情挑战。

经验与启示:构建韧性的公共卫生治理体系

上海与呼和浩特的疫情防控经验,为中国完善公共卫生治理体系提供了多维度启示:

必须建立分类分级的应急响应机制,超大城市与中小城市、边境地区与内陆地区、经济中心与行政中心,应当有不同的防疫预案和资源配置方案,一刀切的政策不仅效率低下,还可能造成资源浪费或防控漏洞。

科技赋能必须与基层能力建设并重,上海的数字化防控和呼和浩特的网格化管理表明,疫情防控既需要高科技手段,也离不开扎实的基层工作,过度依赖技术而忽视人的因素,或者固守传统方法而拒绝技术创新,都会削弱防疫效能。

疫情防控必须与社会治理深度融合,两地经验显示,成功的防疫不仅依赖医疗卫生系统,更需要城市管理、社区治理、物资保障等多系统的协同,将公共卫生安全嵌入日常治理的各个环节,才能实现可持续的疫情防控。

保持信息透明和舆论引导的平衡至关重要,上海疫情中的信息混乱与呼和浩特新闻发布会的舆论反响都说明,在重大公共卫生事件中,权威、及时、准确的信息发布是稳定社会预期、凝聚抗疫共识的关键。

走向更加智慧的疫情防控

从黄浦江畔到敕勒川平原,上海与呼和浩特的疫情防控实践,共同绘制了中国城市应对突发公共卫生事件的立体图景,这两座城市的故事告诉我们,没有放之四海皆准的完美防疫模板,只有不断适应变化、学习创新的治理智慧。

中国城市面临的公共卫生挑战将更加复杂多变,只有深入总结上海、呼和浩特等地的经验教训,才能构建更具韧性的城市防疫体系;只有充分理解国家逻辑与地方实践的辩证关系,才能形成上下联动、左右协同的治理格局;只有坚持科学精神与人文关怀的统一,才能在疫情防控中守护好人民的健康与城市的活力。

当疫情终将成为历史,这些城市留下的治理遗产将继续滋养中国的公共卫生事业,从某种意义上说,每一座经历过疫情考验的城市,都在为中国特色的应急管理体系贡献着独特的智慧,而这,或许就是上海与呼和浩特对话的最大意义。

发表评论