上海疫情部门的挑战与应对,从防控到常态化的探索之路

2022年春季,上海遭遇了自新冠疫情暴发以来最严峻的挑战,作为中国最大的经济中心和国际化大都市,上海的疫情防控不仅关乎本地居民的健康安全,更对全国乃至全球的供应链、经济发展产生深远影响,在这场“大考”中,上海疫情部门(包括疾控中心、卫健委、基层社区等)成为防控体系的核心力量,其应对策略、执行效率和社会协调能力备受关注,本文将从疫情部门的职能分工、防控措施、社会反馈及未来常态化管理等方面,探讨上海疫情部门的角色与经验。

上海疫情部门的组织架构与职能

上海疫情部门是一个多层级、多机构的协作体系,主要包括以下核心机构:

- 上海市卫生健康委员会(卫健委):负责统筹全市疫情防控政策制定、医疗资源调配和信息发布。

- 上海市疾病预防控制中心(CDC):主导流行病学调查、病毒溯源和核酸检测技术支撑。

- 各区疫情防控指挥部:落实市级政策,协调街道、社区开展具体防控工作。

- 基层社区与志愿者团队:执行封控管理、物资配送和居民服务,是防控的“最后一公里”。

在2022年疫情中,这一体系展现了高效的组织能力,但也暴露出资源分配不均、信息沟通滞后等问题。

防控措施:从精准防控到全域静态管理

上海疫情部门的防控策略经历了动态调整:

-

早期精准防控(2022年3月前)

上海曾以“精准防控”闻名,通过“网格化筛查”和“风险区域划分”快速阻断传播链,迪士尼乐园疫情中,仅用48小时完成数万人核酸检测,被国际媒体称为“教科书式操作”。 -

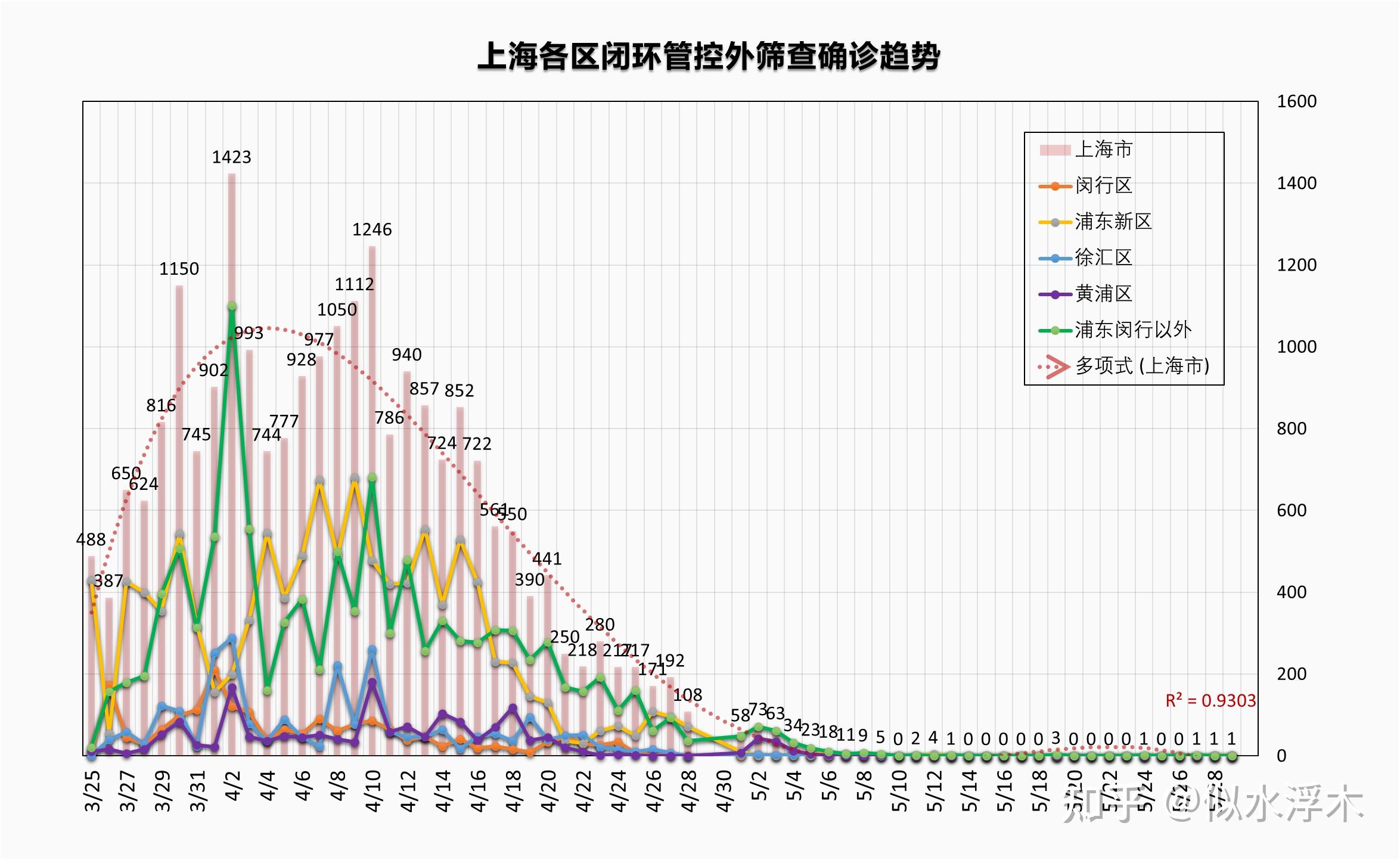

奥密克戎冲击下的被动调整(2022年4-5月)

随着奥密克戎BA.2变异株传播力增强,精准防控难以奏效,4月初,上海宣布“全域静态管理”,实施封控、大规模核酸筛查和方舱医院建设,疫情部门面临检测能力不足、转运效率低下等挑战,部分居民生活物资保障问题引发社会讨论。

-

常态化管理阶段(2022年6月后)

疫情部门逐步转向“常态化核酸+动态清零”,推广“场所码”和“数字哨兵”,强调经济与防疫平衡。

社会反馈与争议

上海疫情部门的表现在舆论场中呈现两极评价:

-

肯定声音

- 医疗系统顶住压力,未发生大规模挤兑。

- 基层工作人员和志愿者的无私奉献。

-

批评与反思

- 信息透明度不足:早期疫情数据发布滞后,导致公众焦虑。

- 资源调配问题:部分社区物资短缺,特殊群体(如老人、病患)需求未被及时响应。

- “一刀切”政策:个别地区过度封控引发争议。

这些争议反映出超大城市疫情防控的复杂性,也倒逼疫情部门优化流程。

经验与改进:迈向科学化、人性化管理

-

强化应急响应机制

- 建立更灵敏的疫情监测系统,缩短从发现到处置的时间窗口。

- 完善医疗资源储备,特别是重症床位和药物供应。

-

提升基层治理能力

- 通过数字化工具(如智能配送系统)减轻社区压力。

- 加强对志愿者的专业培训,避免服务漏洞。

-

平衡防疫与民生

- 明确封控标准,避免随意扩大范围。

- 建立特殊群体绿色通道,确保就医、购药等基本需求。

常态化防疫的上海模式

后疫情时代,上海疫情部门需探索可持续的防控路径:

- 科技赋能:利用大数据和AI预测疫情趋势,优化资源分配。

- 公众参与:通过科普提升居民防护意识,减少政策执行阻力。

- 区域协作:与长三角城市群联防联控,避免“孤岛效应”。

上海疫情部门的表现是中国超大城市防疫的缩影,其经验与教训为其他地区提供了重要参考,如何在“动态清零”与经济社会发展间找到平衡点,仍是疫情部门的核心课题,唯有科学决策、人性化执行,才能筑牢公共卫生防线,守护城市生命力。

(全文约1500字)

发表评论