上海市疫情防控公告,科学精准施策,共筑健康防线

2023年以来,全球新冠疫情持续演变,国内防控工作进入“科学精准、动态清零”的新阶段,作为国际化大都市,上海市始终以高度的责任感和紧迫感落实国家防控要求,通过一系列政策调整和公众动员,全力保障市民健康与社会稳定,本文结合最新发布的《上海市疫情防控公告》,从政策解读、措施亮点、市民责任及未来展望四方面展开分析,旨在帮助公众全面理解当前防控形势,凝聚社会共识。

政策背景与核心内容

-

国家政策导向

国务院联防联控机制明确提出“二十条”和“新十条”优化措施,要求各地平衡疫情防控与经济社会发展,上海市据此制定地方性方案,重点突出“精准防控”与“分级诊疗”。 -

公告核心要点

- 风险区划分调整:取消中风险区概念,仅保留高风险区(以单元、楼栋为单位),最大限度减少对正常生活的影响。

- 核酸检测优化:除重点场所(养老院、医疗机构等)外,不再要求跨区域流动人员提供核酸阴性证明。

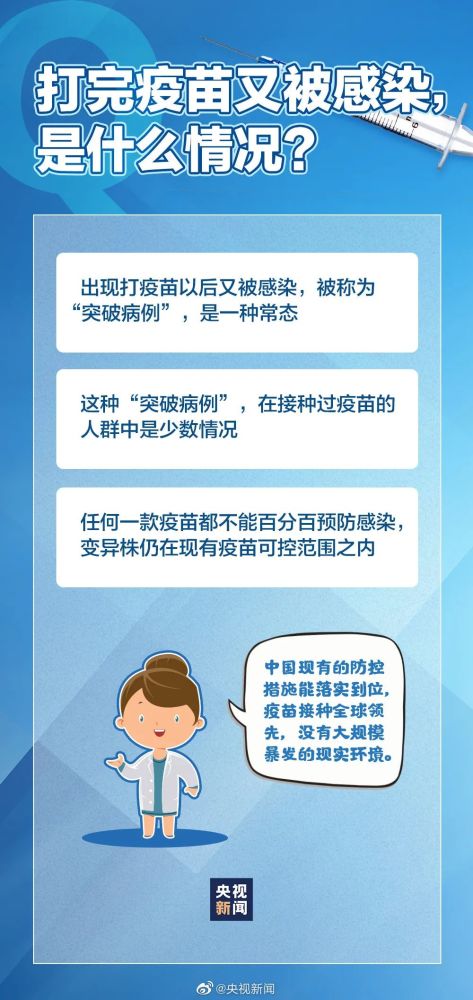

- 疫苗接种推进:启动第二剂次加强针接种,优先保障老年人和基础病患者群体。

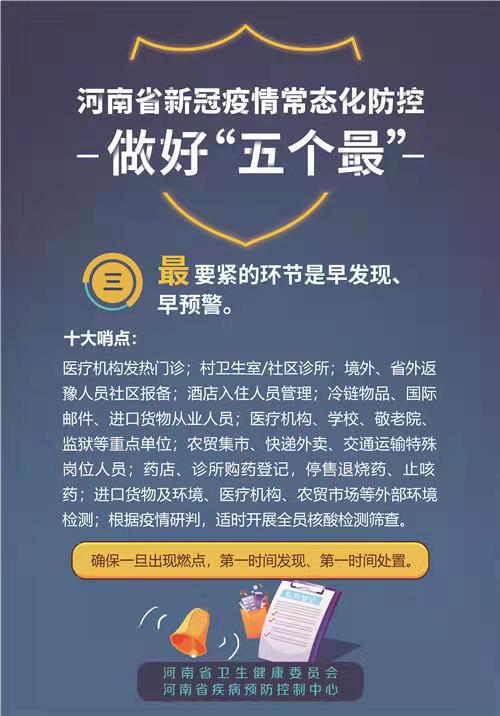

- 应急处置机制:建立“1小时响应”流程,确保阳性病例快速转运、密接者精准追踪。

上海防控措施的创新与成效

-

科技赋能精准防控

- “场所码”全覆盖:全市累计部署超过500万个数字哨兵,实现扫码入场、轨迹可溯。

- 大数据分析:通过“一网统管”平台整合疾控、公安、交通数据,缩短流调时间至4小时内。

-

分级诊疗体系构建

公告明确要求社区卫生服务中心扩容增能,承担轻症患者首诊职责,三甲医院重点保障重症救治,上海已建成“家庭医生-社区医院-定点医院”三级转诊网络,床位储备率达10张/千人。

-

民生保障配套措施

- 保供体系:建立“白名单”企业制度,确保封控期间粮油、药品等物资配送畅通。

- 心理援助:开通24小时热线,累计为2.3万人次提供心理咨询服务。

市民责任与社会协同

-

个人防护“三件套”“五还要”

公告重申佩戴口罩、保持社交距离、接种疫苗的基础作用,并呼吁市民配合常态化核酸检测,数据显示,上海全程接种率已达92%,但60岁以上老年人加强针接种仍需提升(当前为76%)。 -

信息透明与舆情管理

通过“上海发布”等官方平台每日通报疫情数据,对谣言(如“封城”“物资短缺”)第一时间辟谣,市民需以权威信息为准,避免恐慌性囤货。 -

特殊群体关怀

针对独居老人、孕产妇、慢性病患者等,公告要求居委会建立“一对一”帮扶机制,确保紧急需求及时响应。

挑战与未来展望

-

当前难点

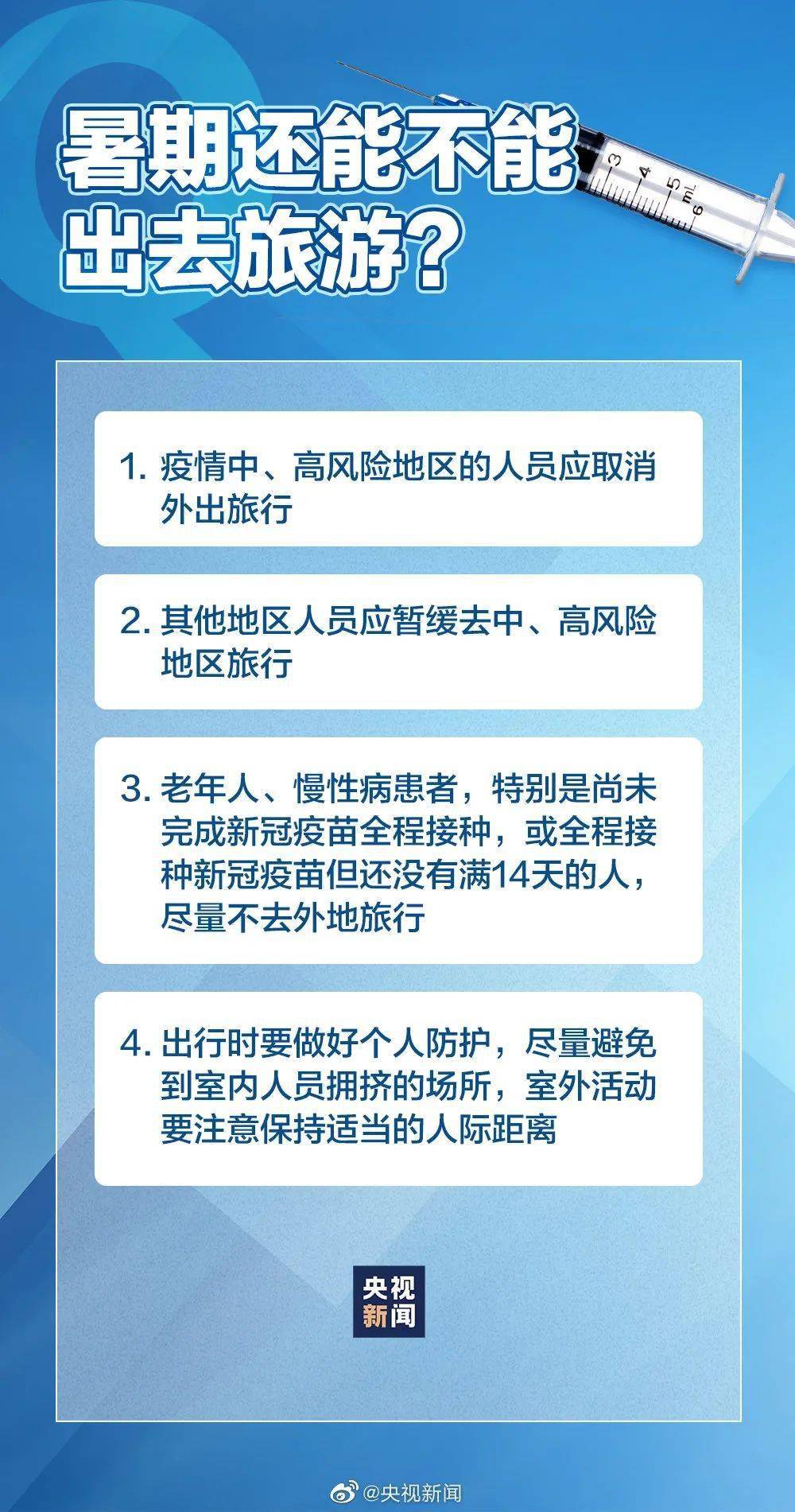

- 境外输入压力:浦东机场日均入境航班超50架次,需持续强化口岸检疫。

- 医疗资源挤兑风险:冬季呼吸道疾病高发期,部分社区医院已出现排长队现象。

-

长期策略建议

- 公共卫生体系建设:增加ICU床位、呼吸机等硬件投入,推动三甲医院与社区机构人才流动。

- 国际经验借鉴:参考新加坡“与病毒共存”模式,逐步将新冠纳入常规疾病管理。

-

市民倡议

公告最后呼吁:“疫情防控需全社会同心协力,请广大市民理解政策变化,主动配合流调,不信谣、不传谣,用科学态度守护城市安全。”

上海市疫情防控公告既是阶段性总结,也是面向未来的行动指南,在奥密克戎变异株传播力增强的背景下,唯有坚持科学防控、全民参与,才能实现“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的多重目标,这座城市的韧性,终将在这场持久战中再次彰显。

(全文约1580字)

注:本文数据截至2023年1月,后续政策调整请以官方发布为准。

发表评论