上海新一轮新冠疫情防控通知解读,政策调整与市民应对指南

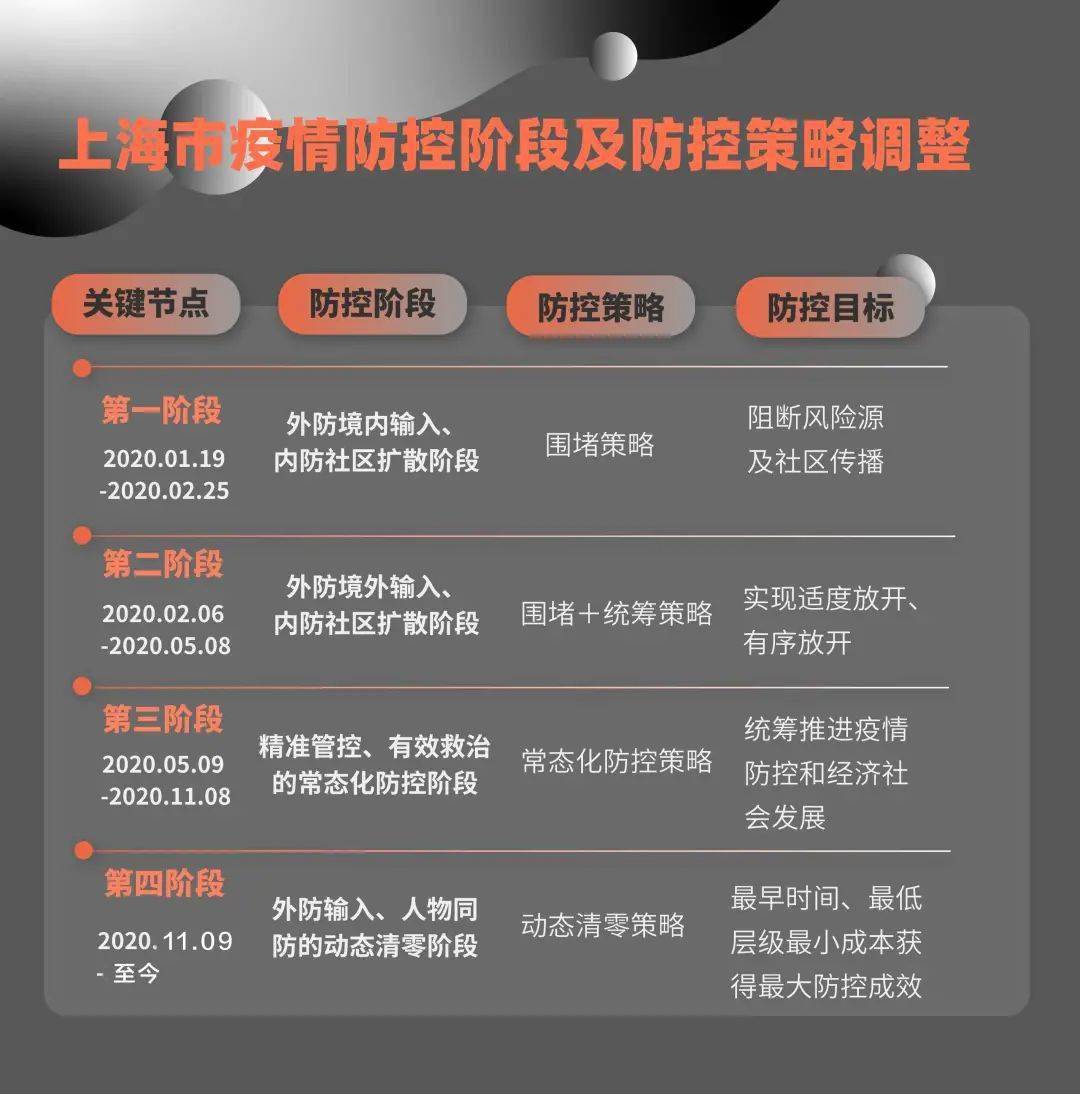

2023年,随着新冠病毒变异株的持续演化,全球疫情形势仍充满不确定性,作为中国国际化程度最高的城市,上海在疫情防控中始终秉持“科学精准、动态清零”的原则,同时兼顾经济社会发展的需求,上海市卫健委联合多部门发布了《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施的通知》(以下简称《通知》),对防控政策进行了针对性调整,本文将从政策背景、核心内容、市民应对措施及社会影响四个维度,全面解读这一最新通知,并提供实用建议。

政策背景:为何此时调整?

-

病毒变异与科学研判

当前,奥密克戎变异株(如XBB系列)已成为全球主流毒株,其传播力增强但致病力相对减弱,上海疾控中心监测数据显示,本土病例以轻症和无症状感染者为主,医疗资源储备充足,为政策优化提供了科学依据。 -

经济与社会需求

上海作为经济中心城市,需平衡防控与民生保障,2023年前三季度,上海GDP增速达5.8%,但部分行业(如餐饮、文旅)仍受疫情波动影响,优化防控措施有助于稳定市场预期。 -

国家政策导向

国务院联防联控机制“新十条”提出“精准防控、减少层层加码”,上海此次调整是对国家政策的细化落实。

《通知》核心内容解读

(一)分类管理:精准划定风险区域

- 高风险区:按楼栋、单元划定,不再扩大至整个小区,封控时间由“7+3”调整为“5天居家隔离+3天健康监测”,符合条件者可提前解封。

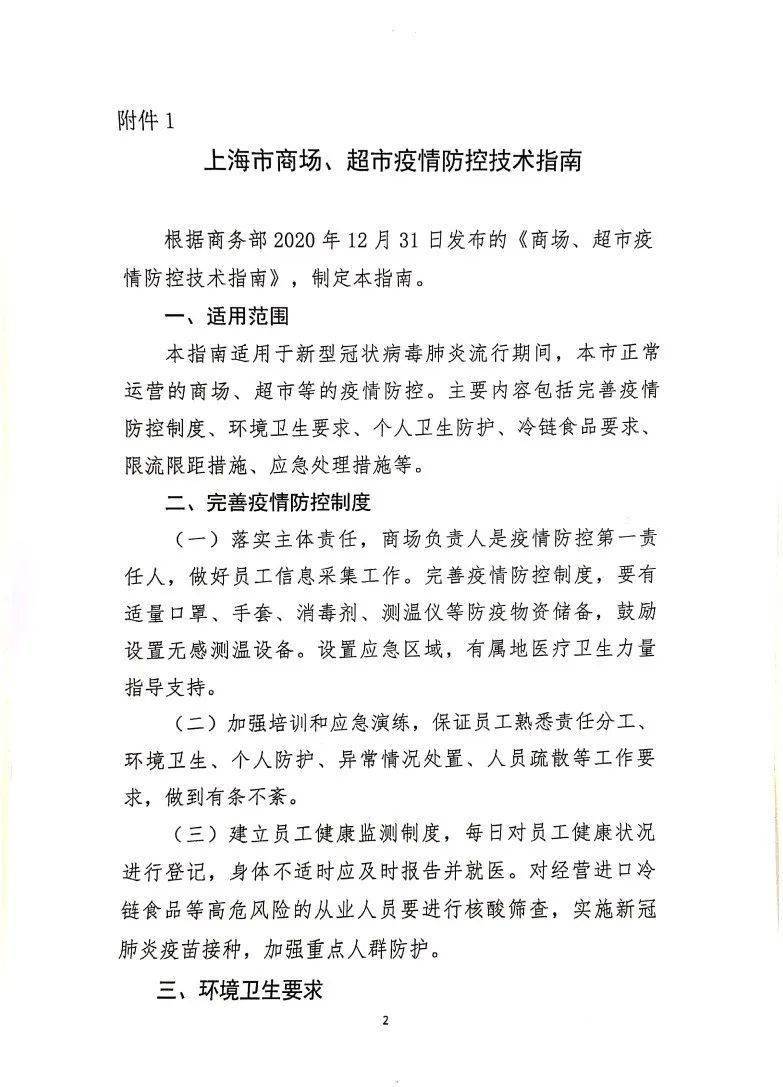

- 低风险区:取消全员核酸筛查,改为“愿检尽检”,重点人群(如医护人员、快递员)定期检测。

案例:浦东新区某小区仅封控1个单元,其余居民正常出入,避免“一刀切”。

(二)核酸检测优化

- 取消常态化检测点:保留医院、社区卫生服务中心等固定点位,提倡居民自备抗原试剂。

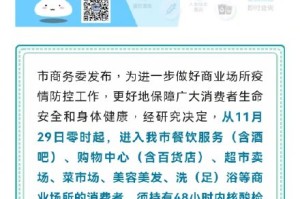

- 出入公共场所:除养老院、医疗机构等特殊场所外,不再查验72小时核酸证明。

(三)隔离与治疗调整

- 无症状及轻症患者:可自愿选择居家隔离,社区提供健康监测包(含体温计、退烧药等)。

- 重症高危人群:65岁以上老人、基础病患者等优先安排定点医院救治。

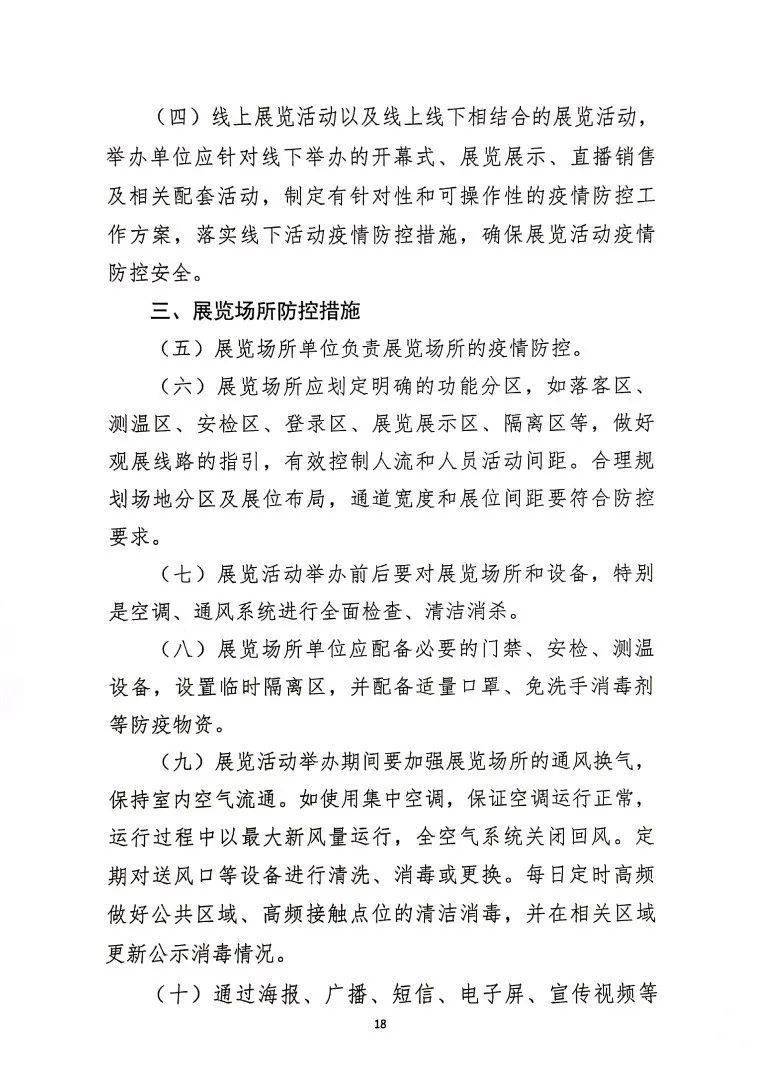

(四)重点场所防控

- 学校:中小学暂停线下教学一周,转为线上课程;高校实施封闭管理。

- 商超餐饮:落实“场所码”扫码入场,取消容量限制。

市民应对指南:如何保护自己与社会?

(一)个人防护不可松懈

- 疫苗接种:60岁以上人群加强针接种率已超90%,未接种者需尽快完成。

- 日常习惯:公共场所佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离。

(二)家庭应急准备

- 物资储备:建议家庭备足解热镇痛药(如布洛芬)、抗原检测试剂、口罩等。

- 应急预案:若家庭成员感染,需单独房间隔离,垃圾消毒后处理。

(三)信息获取与心理调适

- 官方渠道:关注“上海发布”“健康上海12320”等公众号,避免谣言。

- 心理援助:市精神卫生中心开通24小时热线(021-12320-5),提供心理咨询。

政策影响与社会反馈

(一)积极效应

- 经济复苏信号:政策发布后,本地消费板块股价平均上涨2.3%,商圈人流恢复至疫情前80%。

- 社会效率提升:快递、外卖配送时效缩短30%,企业复工率超95%。

(二)争议与挑战

- 医疗资源压力测试:部分社区卫生服务中心退烧药暂时短缺,药监局已协调调配。

- 老年群体担忧:有市民反映养老院探视流程复杂,民政部门承诺优化管理。

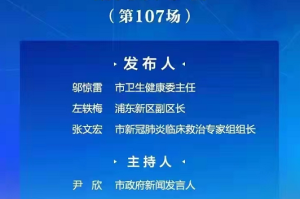

专家观点:复旦大学公共卫生学院教授王某某指出,“政策调整是科学防疫的必然,但需加强脆弱人群保护。”

国际对比:上海模式的特色

与新加坡、香港等城市相比,上海防控呈现以下特点:

- 梯度化管理:风险区域划分更精细,避免全城静默。

- 数字化支撑:“随申码”系统实现流调溯源效率提升50%。

在变化中寻找平衡

上海此次政策调整,既是对病毒变异的科学响应,也是统筹发展与安全的实践探索,市民需理性看待疫情波动,既不过度恐慌,也不麻痹松懈,正如张文宏医生所言:“疫情防控没有旁观者,每个人都是自己健康的第一责任人。”

(全文约2150字)

附录:上海市各区疫情防控咨询电话表(略)

注:本文政策内容截至2023年11月,后续调整请以官方发布为准。

发表评论