疫情下的千里归途,从上海到重庆的艰难旅程

封控中的上海:归乡之心的萌生

2022年3月底,上海疫情突然爆发,每日新增病例数迅速攀升,4月初,上海宣布全域静态管理,几乎所有市民被要求居家隔离,超市、商场、公共交通停摆,外卖配送也受到严格限制,对于许多外地人来说,这样的封控意味着生活成本的急剧上升,以及无法预知的解封时间。

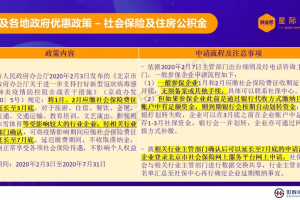

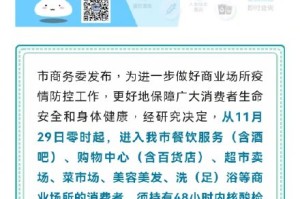

张明(化名)是一名在沪工作的重庆人,原本计划清明节回老家探亲,但疫情的突然恶化让他被困在上海的出租屋里,随着封控时间的延长,他的焦虑与日俱增:房租、食物供应、工作停滞带来的经济压力,以及对家人的思念,都让他萌生了返乡的念头,当时的政策规定,离沪人员必须持有48小时内两次核酸检测阴性证明,并需向社区申请离沪证明,目的地城市的防疫政策也各不相同,重庆是否接收上海返乡人员尚不明确。

艰难的离沪申请:政策与现实的博弈

4月中旬,张明开始尝试申请离沪,他首先联系了所在社区的工作人员,但得到的回复是:“目前不建议离沪,除非有特殊情况。”他解释自己已经两个月没有收入,且重庆家中有老人需要照顾,社区最终同意了他的申请,但要求他签署承诺书,保证“非必要不返沪”。

接下来是核酸检测的问题,由于上海医疗资源紧张,核酸检测点排起长队,且结果往往延迟,张明花了三天时间才凑齐两次阴性证明,他不断刷新重庆的防疫政策,发现重庆对上海返乡人员实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”的政策,这意味着他需要在重庆的隔离酒店自费居住一周。

尽管条件苛刻,张明还是决定启程,他购买了4月20日从上海虹桥火车站出发的高铁票,并提前联系了重庆的社区,报备自己的行程。

漫长的旅途:从虹桥到重庆北

4月20日清晨,张明拖着行李箱步行数公里到达虹桥火车站,由于公共交通停运,他只能依靠共享单车和步行,火车站人潮汹涌,大多是和他一样急于离沪的外地人,进站时,工作人员严格检查核酸证明、健康码和离沪证明,任何一项不符合要求都会被劝返。

高铁上,乘客们戴着N95口罩,几乎无人交谈,乘务员每隔一小时进行一次体温检测,并提醒乘客不要随意走动,张明发现,许多人在途中甚至不敢摘下口罩喝水,生怕感染病毒,车厢内的气氛压抑而紧张。

经过近12小时的旅程,列车终于抵达重庆北站,下车后,张明和其他上海来的旅客被引导至专用通道,进行登记和核酸检测,随后,他们被统一安排乘坐大巴,送往指定的隔离酒店。

隔离生活:等待与煎熬

隔离酒店位于重庆郊区,条件简陋但还算干净,每天早晚各测一次体温,三餐由工作人员送至房间门口,张明在狭小的房间里度过了难熬的7天,唯一的慰藉是通过视频与家人联系。

隔离期间,他听说有些从上海返乡的人因核酸检测异常被送往方舱医院,这让他更加焦虑,幸运的是,他的检测结果一直正常,7天后,他被允许回家进行居家健康监测,但仍需每天向社区报告体温和健康状况。

反思:疫情下的流动困境

张明的经历并非个例,在2022年上海疫情期间,成千上万的外地人经历了类似的返乡困境,政策的不透明、执行的不一致,以及各地防疫措施的差异,让普通人的跨省市流动变得异常艰难,许多人不得不支付高昂的交通和隔离费用,甚至有人因无法承担费用而滞留在火车站或高速服务区。

这场疫情不仅考验了城市的应急管理能力,也暴露了流动人口在突发公共卫生事件中的脆弱性,如何平衡防疫与民生,如何在严格管控的同时保障公民的基本权利,仍是值得深思的问题。

发表评论