上海市疫情最新动态,防控措施升级与市民生活新常态

上海市疫情形势再度引发社会广泛关注,作为中国最大的经济中心和国际化大都市,上海的疫情防控举措不仅关乎本地市民的健康安全,也对全国乃至全球的防疫工作具有重要参考意义,本文将从疫情最新数据、防控政策调整、市民生活影响、经济恢复进展及未来展望五个方面,全面梳理上海市疫情最新动态,为读者提供详实的信息与分析。

疫情最新数据:局部反弹与整体可控

据上海市卫生健康委员会发布的最新通报,截至2023年10月25日,上海市新增本土确诊病例XX例,无症状感染者XX例,涉及浦东、徐汇、闵行等多个区域,与上月相比,病例数呈现小幅上升趋势,但未出现大规模聚集性传播。

- 重点区域分析:浦东新区因人口密集、流动性大,成为本轮疫情的重点防控区域,部分社区已实施临时管控,开展多轮核酸筛查。

- 病毒溯源:基因测序显示,当前流行毒株仍以奥密克戎变异株BA.5.2为主,传播速度快但致病力较弱。

专家指出,随着秋冬季节来临,呼吸道疾病高发期叠加人员流动增加,疫情反弹风险仍需警惕。

防控政策升级:精准施策与动态调整

为应对疫情变化,上海市政府迅速优化防控措施,强调“科学精准”与“最小化影响”:

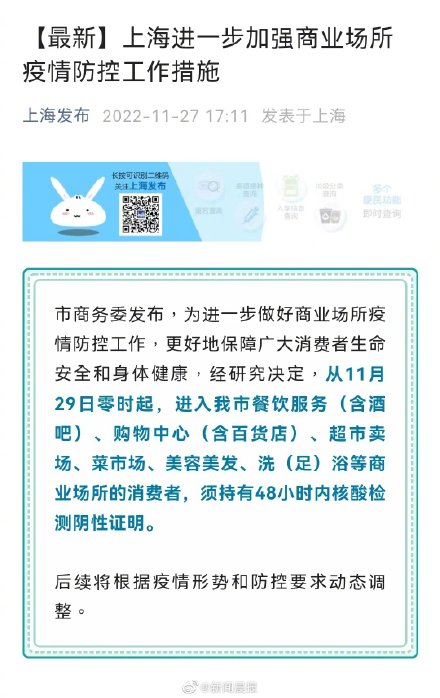

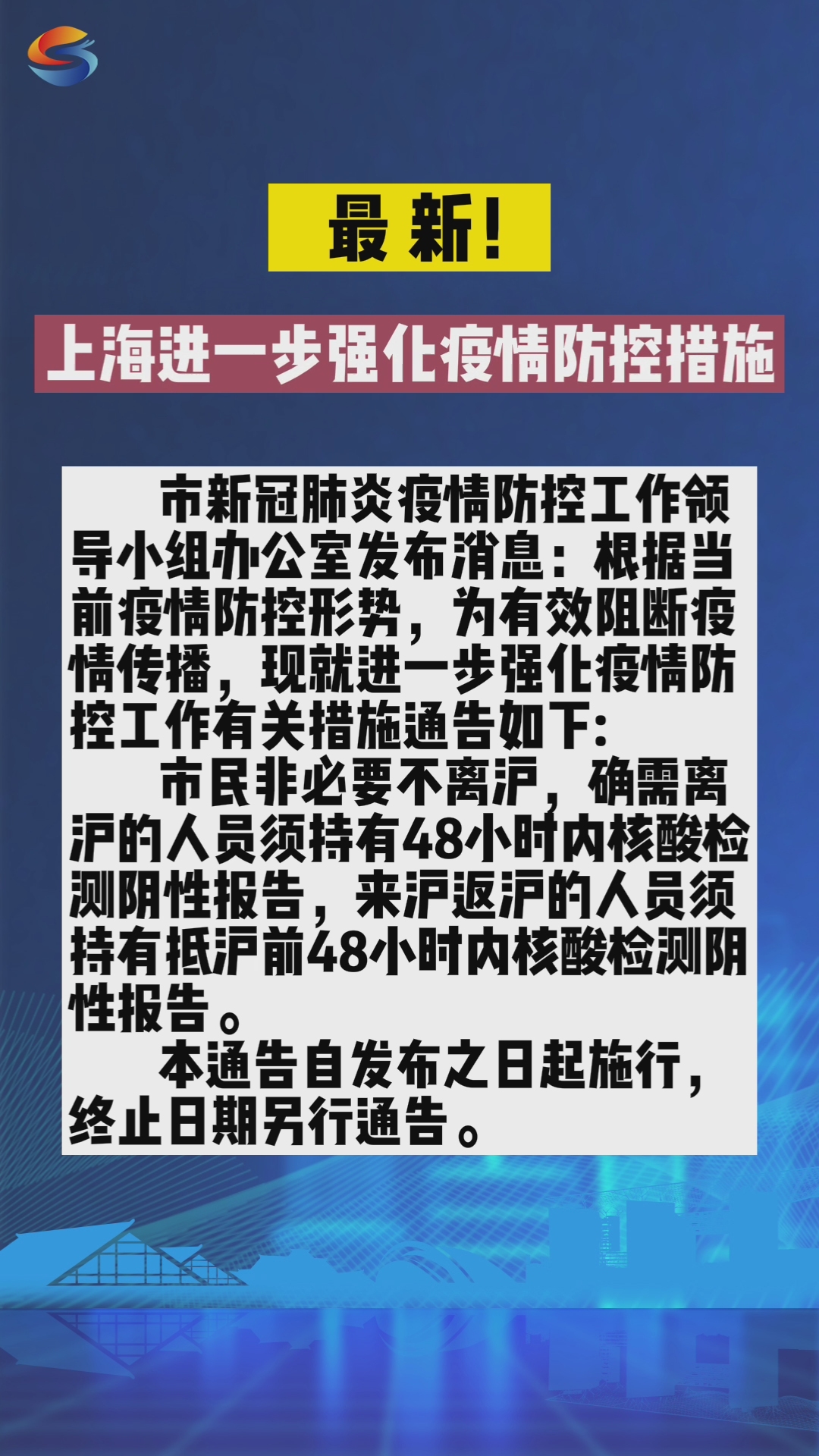

- 核酸检测要求:

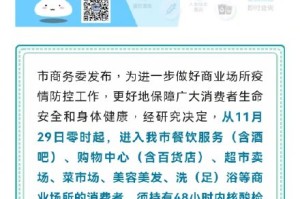

- 重点区域实行“三天两检”,市民进入公共场所需持72小时内核酸阴性证明。

- 部分商圈、地铁站增设便民采样点,缩短排队时间。

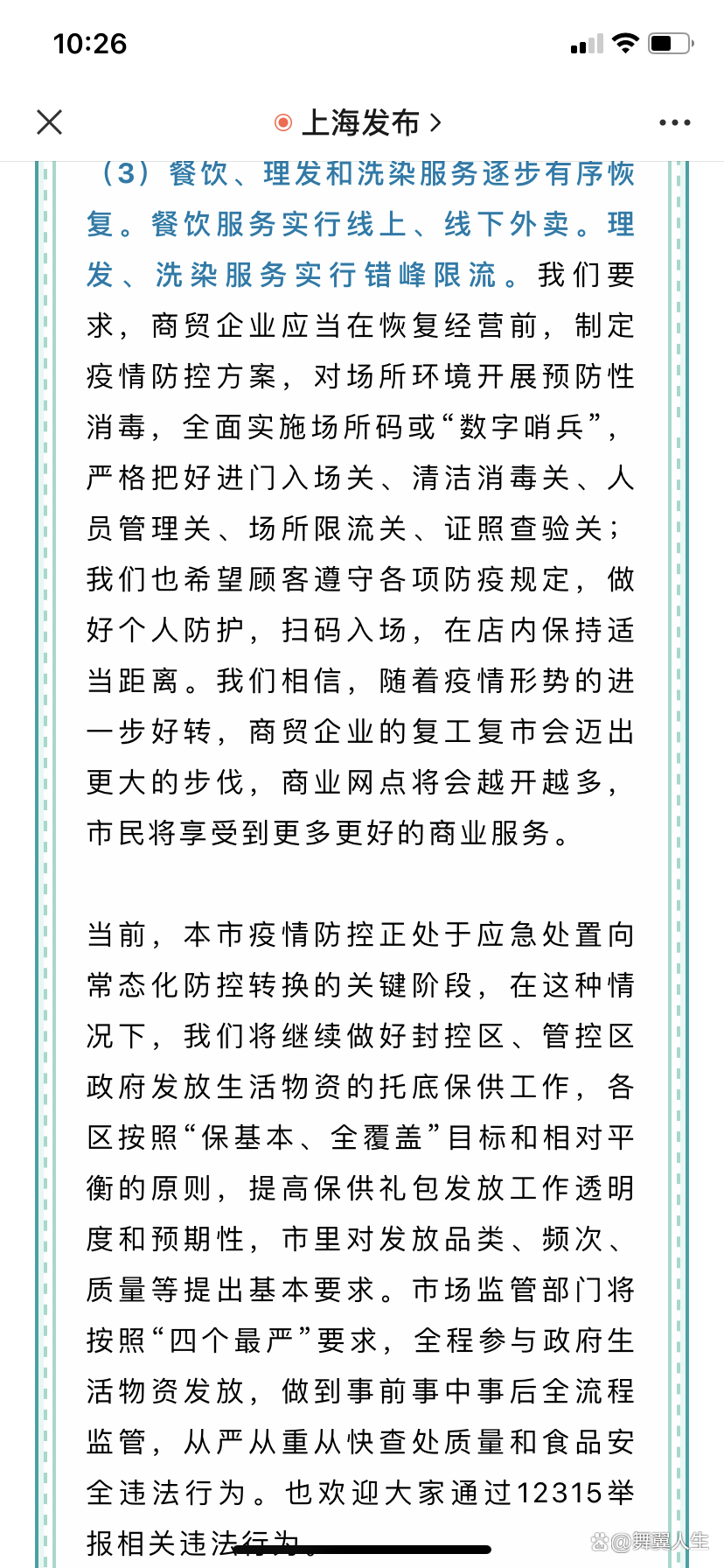

- 风险区管理:

- 高风险区“足不出户”,中风险区“人不出区”,低风险区强化个人防护。

- 推广“场所码”全覆盖,确保流调溯源效率。

- 疫苗接种推进:

启动老年人第二剂次加强针接种,全市接种率已达92%。

值得注意的是,上海并未采取“一刀切”封控,而是通过大数据分析划定风险范围,最大限度减少对经济活动的干扰。

市民生活新常态:挑战与适应

疫情反复对市民日常生活带来多重影响:

- 线上服务需求激增:生鲜电商平台订单量增长40%,部分社区试点“无接触配送柜”。

- 教育模式灵活切换:部分中小学转为线上教学,学校通过“空中课堂”保障教学进度。

- 心理健康关注:市卫健委开通24小时心理援助热线,缓解市民焦虑情绪。

一位静安区居民表示:“虽然生活节奏被打乱,但社区志愿者的服务和政府的透明通报让我们感到安心。”

经济复苏与产业应对

作为经济重镇,上海在疫情防控与稳定发展间寻求平衡:

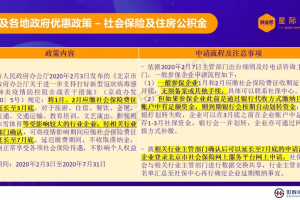

- 企业扶持政策:

- 对餐饮、零售等行业发放专项补贴,减免小微企业6个月房租。

- 推行“不见面审批”,助力企业快速复工复产。

- 外贸韧性凸显:

洋山港集装箱吞吐量环比增长15%,通过“闭环管理”保障国际供应链畅通。

- 消费市场回暖:

“金秋购物节”带动线下消费回升,部分商圈客流恢复至去年同期80%。

旅游业、会展业等仍面临较大压力,部分国际展会延期举办。

专家解读与未来展望

针对上海疫情走势,公共卫生专家提出以下观点:

- 复旦大学附属华山医院张文宏教授: “未来两个月是关键期,需加强重点人群防护,避免医疗资源挤兑。”

- 上海市疾控中心吴凡主任: “市民应养成‘防疫三件套’习惯(戴口罩、勤洗手、保持社交距离),配合常态化防控。”

未来挑战:

- 病毒变异可能带来的不确定性。

- 冬季流感与新冠叠加感染的防控压力。

积极信号:

- 国产新冠口服药阿兹夫定已纳入医保,为治疗提供新选择。

- 浦东国际机场入境航班逐步恢复,释放对外开放信心。

上海市正以高度的责任感和科学态度应对疫情挑战,从数据监测到政策落地,从民生保障到经济复苏,这座城市的每一次调整都体现着“人民至上”的理念,对于市民而言,既要保持警惕做好防护,也需理性看待疫情波动,避免过度恐慌,相信在政府与社会的共同努力下,上海将再次展现其强大的韧性与活力,为全球超大城市疫情防控提供“上海方案”。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月25日,后续动态请以官方发布为准,文中专家观点仅代表个人意见。

发表评论