上海市新冠疫情防控工作领导小组,科学防控与精准施策的城市守护者

2020年新冠疫情暴发以来,中国各城市迅速响应,构建起联防联控的严密体系,作为国际化大都市的上海,凭借高效的治理能力和科学的防控策略,成为全国疫情防控的标杆之一,在这一过程中,上海市新冠疫情防控工作领导小组(以下简称“领导小组”)作为指挥中枢,统筹协调全市资源,推动防控措施落地,为保障市民健康和经济社会的稳定运行发挥了关键作用,本文将从领导小组的组织架构、核心职能、防控实践及经验启示四个方面,系统分析其在上海抗疫中的角色与贡献。

组织架构:多部门协同的“战时指挥部”

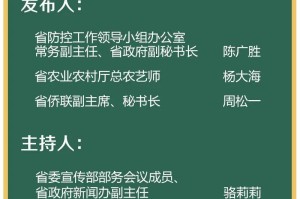

领导小组成立于2020年1月,由上海市委、市政府主要领导挂帅,成员涵盖卫健委、交通委、公安、市场监管、教育等30余个部门,形成“横向到边、纵向到底”的立体化指挥体系,其特点包括:

- 层级分明:设立综合协调、医疗救治、物资保障、社区防控等专项工作组,确保责任到人。

- 专家参与:吸纳张文宏等公共卫生专家组成顾问团队,为决策提供科学依据。

- 动态调整:根据疫情发展阶段(如常态化防控、应急响应)灵活调整分工,例如2022年奥密克戎疫情期间增设“核酸筛查专班”。

这种架构既保证了政令畅通,又避免了多头管理导致的效率低下。

核心职能:从“应急响应”到“精准防控”

领导小组的职能随疫情演变不断深化,主要体现在四大领域:

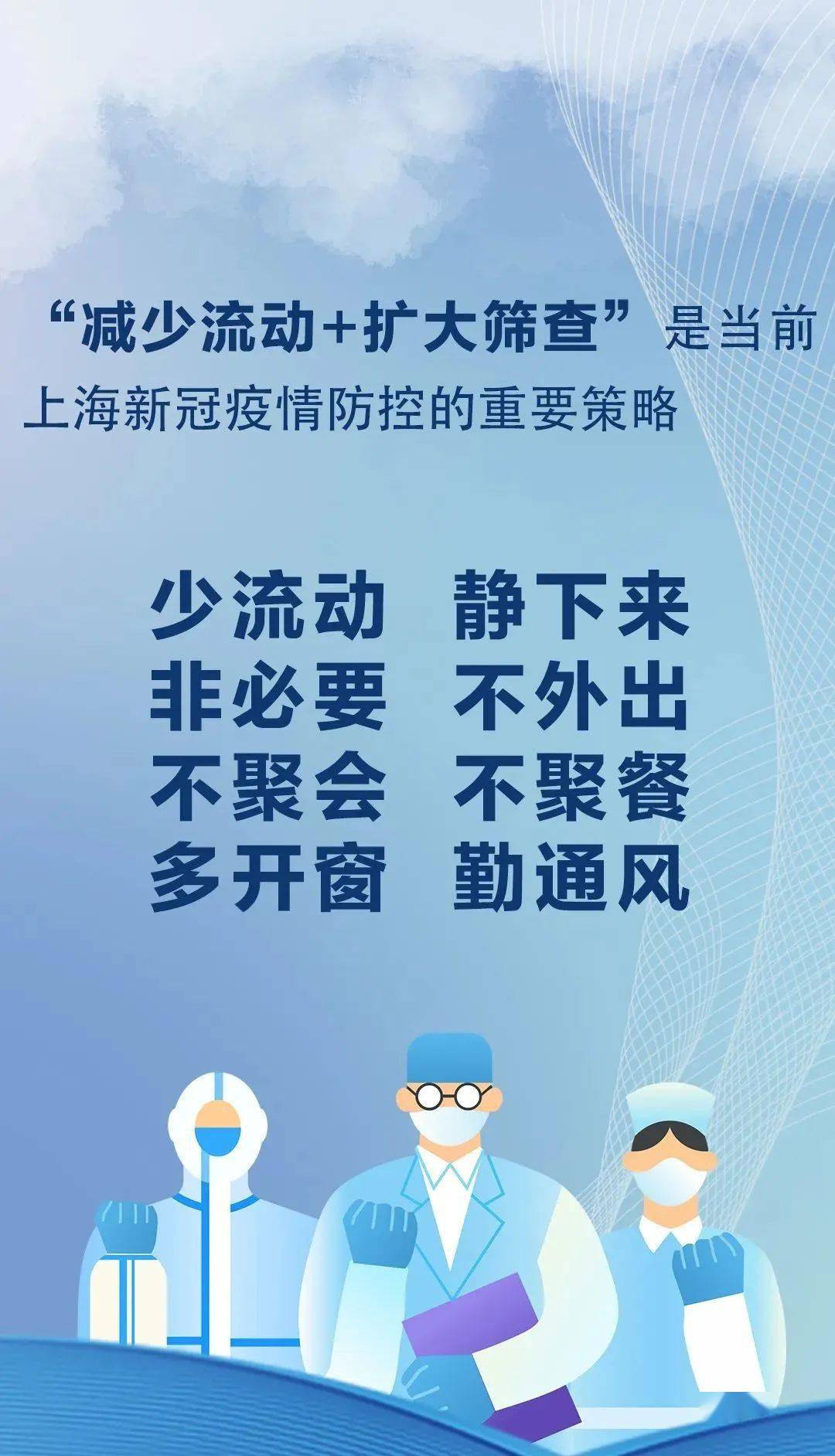

- 政策制定与执行

- 早期出台“沪28条”等防控措施,明确隔离、流调、封控标准;

- 2022年推出“三区划分”(封控区、管控区、防范区),实现差异化精准管理。

- 资源调配与保障

- 统筹全市医疗资源,建立“定点医院-方舱-社区卫生中心”分级诊疗体系;

- 协调企业生产防疫物资,疫情期间口罩日产能从40万只提升至600万只。

- 信息发布与舆情引导

- 坚持每日新闻发布会制度,2022年累计召开300余场,及时回应市民关切;

- 通过“随申办”APP推送风险提示,减少谣言传播。

- 经济社会统筹

- 推出企业纾困政策,如减税降费、租金减免,2022年惠及中小微企业超50万家;

- 保障物流畅通,建立“白名单”制度确保供应链稳定。

防控实践:科学性与人性化并重

领导小组的实践始终围绕“动态清零”总方针,结合上海超大城市特点,形成独特经验:

- 科技赋能防控

- 运用“一网统管”平台整合健康码、核酸数据,实现风险人员实时追踪;

- 2022年部署1.5万个“数字哨兵”(智能扫码设备),提升公共场所排查效率。

- 社区精细化治理

- 发动45万名社区志愿者参与物资配送、核酸采样,构建“15分钟服务圈”;

- 针对老年群体开通“绿色通道”,疫苗接种率超90%。

- 应急响应案例

- 2021年浦东机场疫情中,48小时内完成6万人核酸筛查;

- 2022年大上海保卫战期间,协调全国援沪医疗队1.5万人,建成100个方舱医院。

这些实践既体现了“上海速度”,也展现了城市治理的温度。

经验启示:超大城市疫情防控的“上海样本”

领导小组的工作为全球特大城市防疫提供了宝贵参考:

- 科学决策与灵活调整并重

早期严格防控与后期“精准到楼栋”的策略转换,避免“一刀切”。

- 政府主导与社会参与结合

通过党建引领动员基层力量,弥补行政资源不足。

- 平衡防疫与民生需求

保供专班确保封控期间日均蔬菜供应量1.5万吨,物价波动控制在5%以内。

挑战依然存在,如奥密克戎变异株的高传播性对防控体系提出更高要求,未来需进一步强化智慧化预警和基层应急能力。

上海市新冠疫情防控工作领导小组是特殊时期城市治理能力的集中体现,其以科学为盾、以民心为锚,在一次次疫情考验中不断完善机制,既守护了市民健康,也为全球超大城市防疫提供了中国方案,后疫情时代,其积累的经验将继续助力上海构建更具韧性的公共卫生体系。

(全文约1580字)

注:本文数据参考上海市卫健委公开通报、新闻发布会内容及《上海市疫情防控年鉴(2020-2022)》,部分案例为简化表述,可根据需要补充具体时间节点或政策文件名称。

发表评论