疫情下的北京与香港,谁是谁的累赘?

2020年至今,新冠疫情席卷全球,深刻改变了人类社会的运行方式,中国作为最早受到冲击的国家之一,其抗疫模式备受关注,北京作为首都,承担着全国政治、经济、文化中心的职能;而香港作为特别行政区,既是国际金融中心,又是连接内地与世界的桥梁,在疫情之下,两座城市都面临着巨大的挑战,也引发了关于“谁是谁的累赘”的争议。

本文将从疫情应对、经济影响、社会心理、国际形象等多个角度,探讨北京与香港在疫情中的表现,并分析两座城市是否真的成为彼此的“累赘”,抑或是在困境中相互支持、共同前行。

疫情应对:不同的策略,相似的挑战

北京的“动态清零”与严格防控

北京作为中国的政治中心,其防疫政策直接影响全国,自疫情爆发以来,北京始终坚持“动态清零”策略,通过大规模核酸检测、封控管理、健康码追踪等手段,努力遏制疫情扩散。

- 2020年初的快速响应:北京在武汉疫情爆发后迅速采取行动,关闭娱乐场所、限制人员流动,有效控制了早期疫情。

- 2022年冬奥会的成功举办:尽管全球疫情仍在蔓延,北京通过“闭环管理”确保了冬奥会的安全进行,展现了强大的组织能力。

- 2023年的防控调整:随着奥密克戎变异株的传播,北京经历了多次局部封控,但仍努力平衡防疫与经济发展。

严格的防疫措施也带来了社会成本,如部分居民生活受限、中小企业经营困难等。

香港的“外防输入、内防扩散”困境

香港作为国际城市,长期依赖全球人员流动,因此在防疫政策上更加复杂。

- 2020-2021年的相对宽松:香港初期采取较为宽松的防疫措施,导致多轮疫情爆发,尤其是2022年初的奥密克戎疫情,使医疗系统几近崩溃。

- 2022年的“清零”尝试:面对严峻形势,香港一度借鉴内地模式,推行全民检测和严格隔离,但由于社会接受度低,效果有限。

- 2023年的逐步开放:随着全球疫情趋缓,香港逐步放宽入境限制,恢复国际航班,但经济复苏仍面临挑战。

香港的防疫政策摇摆不定,既受制于国际压力,又受限于本地社会分歧,使其在疫情中显得格外艰难。

经济影响:谁拖累了谁?

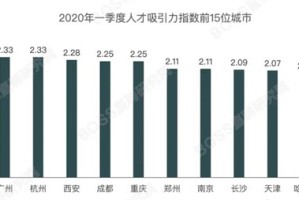

北京的经济韧性

尽管疫情对北京的服务业、旅游业造成冲击,但由于其经济结构多元化(金融、科技、制造业等),整体仍保持较强韧性。

- 数字经济逆势增长:远程办公、在线教育、电商等产业在疫情期间快速发展。

- 政府扶持政策:北京市政府推出减税降费、租金减免等措施,帮助中小企业渡过难关。

香港的经济困境

香港经济高度依赖金融、贸易和旅游业,疫情导致国际游客锐减,零售、餐饮等行业遭受重创。

- 2020-2022年的衰退:GDP连续两年负增长,失业率一度升至7%。

- 2023年的缓慢复苏:虽然逐步开放,但全球供应链问题和国际竞争加剧,使香港经济恢复速度低于预期。

争议点:北京是否“拖累”香港?

有人认为,内地的严格防疫政策限制了香港与内地的通关,影响了香港经济;但也有人认为,香港自身的防疫不力才是主因。

社会心理:疲惫与分歧

北京的“防疫疲劳”

长期封控和频繁核酸检测让部分北京居民感到疲惫,尤其是2022年底的疫情反弹,导致社会情绪波动。

香港的“信任危机”

香港社会对政府的防疫政策存在分歧,部分市民对内地模式的抵触情绪加剧了执行难度。

关键问题:两座城市是否互相影响?

- 北京的严格政策是否让香港市民对“清零”产生抗拒?

- 香港的疫情外溢是否增加了北京的防控压力?

国际形象:不同的叙事

北京的“制度优势”宣传

中国官方强调“动态清零”的成功,认为北京的模式保护了人民健康,但国际社会对其可持续性存疑。

香港的“两难处境”

香港既想维持国际金融中心地位,又需配合内地防疫,导致其在国际舆论中处境尴尬。

是累赘,还是共生?

疫情之下,北京与香港都面临巨大压力,但“谁是谁的累赘”这一说法并不准确。

- 北京并非香港的累赘:内地的防疫经验为香港提供了参考,而香港的国际经验也能帮助北京优化政策。

- 香港也非北京的负担:香港的开放经验对内地后疫情时代的调整具有借鉴意义。

真正的挑战在于,两座城市如何在防疫与经济发展之间找到平衡,并在全球化与本土化之间寻求共识,未来的关键不是互相指责,而是加强协作,共同应对后疫情时代的挑战。

(全文共计约2000字)

发表评论