为什么北京海淀区疫情最严重?

人口密度高,流动性强

海淀区是北京市人口密度最高的区域之一,根据北京市统计局的数据,海淀区常住人口超过300万,且流动人口比例较大,高密度的人口聚集增加了病毒传播的风险,尤其是在公共场所如商场、地铁站、办公楼等地,人与人之间的接触频率较高,使得病毒更容易扩散。

海淀区作为北京的核心城区之一,吸引了大量外来务工人员、学生和商务人士,人员流动性极强,许多人在海淀区工作或学习,但居住在其他区,甚至邻近的河北省,这种跨区域流动使得疫情更容易输入和扩散。

高校聚集,学生群体庞大

海淀区是中国高等教育资源最集中的地区之一,拥有北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学等众多顶尖高校,这些高校不仅吸引了全国各地的学生,还有大量国际留学生,高校校园内学生宿舍、食堂、图书馆等场所人员密集,一旦出现疫情,很容易在短时间内形成聚集性传播。

高校学生活动频繁,包括社团活动、学术交流、校外实习等,增加了与外界的接触机会,尤其在寒暑假前后,大量学生返乡或返校,使得海淀区成为疫情输入和输出的重要节点。

交通枢纽密集,输入风险高

海淀区交通网络发达,拥有多个地铁枢纽(如中关村、五道口、西直门等)和公交站点,同时也是京张高铁、京包铁路等重要交通线路的途经地,便捷的交通虽然方便了市民出行,但也增加了疫情输入的风险。

2022年初的疫情中,海淀区曾因一名外地返京人员在乘坐地铁时感染多人,导致疫情迅速扩散,海淀区毗邻北京西站和北京北站,大量外地人员通过铁路进入北京,进一步增加了疫情防控的难度。

经济活动活跃,人员接触频繁

海淀区是北京乃至全国的高科技产业中心,中关村科技园被誉为“中国硅谷”,聚集了众多互联网巨头(如百度、字节跳动、联想)和科研机构,这些企业员工数量庞大,且办公环境多为开放式或密集型,增加了疫情传播的可能性。

海淀区的商业活动十分活跃,如新中关购物中心、欧美汇、五道口商圈等地人流量极大,餐饮、娱乐、购物等场所的聚集性活动,使得病毒更容易通过密切接触传播。

防控措施的挑战

尽管海淀区政府采取了严格的疫情防控措施,但由于其特殊的社会经济结构,防控难度较大。

- 高校管理复杂:高校师生数量庞大,且部分学生可能来自中高风险地区,校园封闭管理难度较高。

- 企业复工压力大:高科技企业通常采用弹性工作制或远程办公,但部分岗位仍需线下办公,增加了人员接触风险。

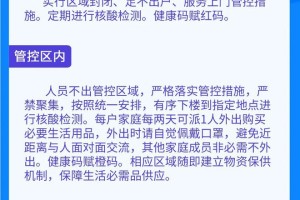

- 社区防控难度高:海淀区老旧小区和新建小区并存,部分社区物业管理不完善,导致健康码查验、核酸检测等防控措施执行不到位。

疫情应对与未来展望

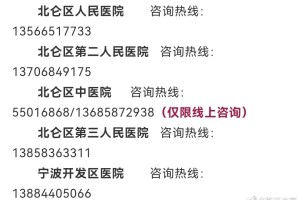

面对疫情,海淀区采取了多项措施,包括:

- 加强核酸检测:设立多个常态化核酸检测点,提高筛查效率。

- 强化高校管理:实施校园封闭管理,减少学生流动。

- 优化企业防控:鼓励企业采取居家办公、错峰上下班等措施。

- 提升社区管控:加强社区出入管理,推广“健康宝”扫码登记。

海淀区仍需结合自身特点,进一步完善疫情防控体系,

- 加强智慧防控:利用大数据和人工智能技术,精准追踪疫情传播链。

- 优化高校防疫政策:在保障教学秩序的同时,减少聚集性感染风险。

- 提高公众防疫意识:通过宣传教育,增强市民的自我防护能力。

发表评论