北京与郑州疫情对比分析,防控策略、经济影响与未来展望

2022年至2023年,中国多地经历了新冠疫情的反复冲击,其中北京作为首都和郑州作为中部交通枢纽,两地的疫情发展与防控措施备受关注,本文将从疫情发展轨迹、防控策略差异、社会经济影响及经验教训四个方面,对比分析北京与郑州的疫情应对,探讨超大城市与区域中心城市的防疫模式异同。

疫情发展轨迹对比

北京:多轮散发与“动态清零”压力

北京作为国际交往中心,疫情输入风险较高,2022年4月,朝阳区聚集性疫情导致单日新增破百;11月,社会面隐匿传播引发多区封控,由于人口密集、流动性强,北京疫情呈现“多点散发、快速清零”的特点,但防控成本较高。

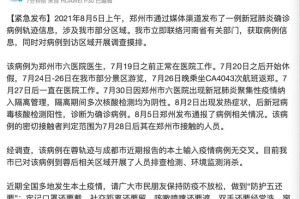

郑州:封控与保经济的平衡难题

郑州作为全国铁路枢纽,2022年10月因富士康园区疫情引发广泛关注,由于劳动密集型产业聚集,防疫与生产矛盾突出,同年11月,郑州宣布“流动性管理”,但部分区域封控时间过长,对民生和经济造成较大冲击。

对比小结:北京疫情以输入性为主,郑州则更依赖本地产业与人口结构,两者均面临“防扩散”与“稳经济”的双重挑战。

防控策略的差异化实践

北京:精准防控与资源调配优势

- 科技支撑:依托“健康宝”大数据实现精准流调,划定高风险区最小至单元楼。

- 分级诊疗:启用方舱医院分流轻症,保障三甲医院正常运转。

- 物资保障:通过“蔬菜直通车”等机制稳定供应链,避免恐慌性抢购。

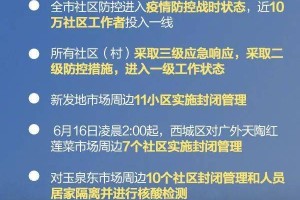

郑州:封控与保供的艰难取舍

- 区域性静默:2022年11月对中原区、二七区实施5天静默管理,但部分居民反映物资配送延迟。

- 企业闭环管理:富士康园区尝试“点对点”通勤,但仍发生员工返乡潮,暴露管理漏洞。

- 政策灵活性不足:初期对“24小时核酸”要求未能动态调整,加剧基层负担。

关键差异:北京凭借行政资源和科技能力实现较高精准度,郑州则因产业特性更依赖整体性管控,灵活性较弱。

社会经济影响分析

北京:服务业承压,但韧性较强

- 2022年Q2餐饮、文旅行业GDP同比下降15%,但线上经济(如外卖、直播)增长23%。

- 政策支持:发放消费券、减免租金等措施缓解中小企业压力。

郑州:制造业与民生双重冲击

- 富士康停产导致苹果iPhone产能减少30%,全球供应链受波及。

- 小微商户困境:部分区域封控超两周,个体经营者收入锐减50%以上。

数据对比:北京第三产业占比超80%,抗风险能力较强;郑州第二产业占比42%(2021年),疫情直接冲击支柱产业。

经验教训与未来展望

超大城市需强化“平急结合”能力

北京的经验表明,常态化储备(如方舱医院、物资中转站)可提升应急响应速度。

区域枢纽需优化产业防疫模式

郑州案例提示,劳动密集型企业需建立“疫情生产预案”,例如分区分班制、远程办公试点。

公众沟通与政策透明度

两地均出现因信息不畅引发的舆情(如北京核酸点排队过长、郑州富士康员工返乡),未来需加强权威信息发布和民生诉求响应。

北京与郑州的疫情应对折射出中国不同规模城市的防疫逻辑:前者依靠资源与技术优势,后者更需平衡经济与安全,随着防疫政策转向“乙类乙管”,两地的经验将为其他城市提供重要参考——无论是精准防控的精细化,还是产业链韧性的构建,均是中国式现代化治理的必经之路。

(全文约1200字)

注:本文数据截至2023年3月,后续政策调整需结合最新动态分析。

发表评论