北京疫情还会持续多久?深度分析与未来展望

北京疫情的现状与背景

自2020年初新冠疫情暴发以来,北京作为中国的政治、经济和文化中心,始终处于疫情防控的前沿,尽管全国范围内疫情总体可控,但北京作为人口密集、流动性极高的国际大都市,仍然面临疫情反复的风险,随着奥密克戎变异株的传播,北京疫情再次成为公众关注的焦点,北京疫情还会持续多久?本文将从病毒特性、防控措施、社会因素和国际形势等多个角度进行分析,试图给出一个合理的预测。

病毒特性:奥密克戎的传播力与致病性

奥密克戎变异株(Omicron)是目前全球主要流行的新冠病毒毒株,其特点是传播速度快、免疫逃逸能力强,尽管其致病性相对原始毒株有所降低,但由于其极高的传染性,仍然给疫情防控带来巨大挑战。

-

传播速度极快

奥密克戎的R0值(基本传染数)可能高达10以上,意味着一个感染者可以传染10人以上,远超德尔塔毒株(R0≈5-6),这使得疫情一旦出现,很容易在短时间内形成社区传播。 -

免疫逃逸能力增强

即使接种过疫苗或曾经感染过其他毒株的人群,仍然可能被奥密克戎突破感染,虽然疫苗仍然能有效降低重症率,但无法完全阻止传播。 -

症状相对较轻,但隐匿性强

奥密克戎感染者多以轻症或无症状为主,这使得病毒更容易在人群中隐匿传播,增加了防控难度。

由于奥密克戎的高传播性,北京疫情短期内难以彻底消失,可能会呈现“波浪式”反复。

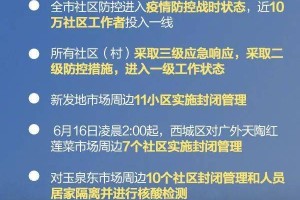

北京的防控措施:动态清零与精准防控

北京作为首都,一直采取较为严格的防控政策,主要包括:

-

动态清零策略

北京坚持“动态清零”政策,即发现一起、扑灭一起,通过大规模核酸检测、流调溯源、封控管理等方式,尽可能切断传播链。 -

常态化核酸检测

北京已实施常态化核酸检测,要求市民定期进行检测,以便及早发现感染者。

-

精准封控与风险区划分

北京采取“精准防控”策略,对高风险区域实施封控,而非全市“一刀切”管理,以减少对社会经济的影响。

问题与挑战:

- 奥密克戎传播速度极快,可能超过流调速度。

- 长期封控对经济和民生造成压力。

- 市民对频繁核酸检测的疲劳感增加。

北京的防控措施可以有效延缓疫情扩散,但难以完全阻断传播,疫情可能会持续较长时间。

社会因素:人口流动与市民配合度

-

人口流动性高

北京是全国交通枢纽,每日有大量人员进出,增加了病毒输入风险。 -

市民防疫意识较强,但疲劳感增加

经过两年多的疫情,北京市民普遍具备较高的防疫意识,但长期防控可能导致部分人群出现“防疫疲劳”,影响配合度。 -

疫苗接种率较高

北京疫苗接种率在全国处于领先水平,尤其是老年人群的接种率较高,这有助于降低重症率。

社会因素对疫情发展具有重要影响,如果市民配合度高,疫情可能较快受控;反之,则可能延长疫情周期。

国际形势:全球疫情与输入风险

-

全球疫情仍在持续

欧美、东南亚等地区疫情仍然严峻,北京作为国际大都市,面临境外输入压力。 -

国际航班逐步恢复

随着国际交流逐步恢复,境外输入病例可能增加,给北京疫情防控带来挑战。 -

新变异株的潜在威胁

如果未来出现更具传染性或免疫逃逸能力更强的变异株,可能会延长北京的疫情周期。

只要全球疫情未结束,北京就难以完全摆脱疫情的影响。

北京疫情还会持续多久?可能的三种情景

基于以上分析,我们可以推测北京疫情未来的三种可能情景:

乐观情景(3-6个月内基本受控)

- 病毒变异趋于稳定,致病性进一步降低。

- 北京继续严格执行动态清零政策,市民配合度高。

- 全球疫情趋缓,输入风险降低。

中性情景(6-12个月波动反复)

- 奥密克戎继续变异,但未出现更危险的毒株。

- 北京采取“精准防控+适度开放”策略,疫情呈波浪式发展。

- 国际疫情仍然存在,输入风险持续。

悲观情景(1年以上长期存在)

- 出现更危险的变异株,传播力或致病性增强。

- 防控政策调整,社会面传播难以完全阻断。

- 全球疫情持续,输入病例不断。

最可能的情况: 中性情景,即北京疫情在未来6-12个月内仍会波动反复,但不会出现大规模暴发。

如何应对?建议与展望

-

继续推进疫苗接种,尤其是老年人

提高加强针接种率,降低重症风险。

-

优化防控措施,减少对经济的影响

采取更精准的封控策略,避免“一刀切”管理。 -

加强医疗资源储备

确保重症救治能力,避免医疗挤兑。 -

做好长期抗疫的心理准备

公众需调整心态,适应疫情常态化管理。 -

关注国际疫情动态,防范输入风险

加强入境人员管理,降低境外输入病例的影响。

北京疫情短期内难以结束,但可控

综合来看,由于奥密克戎的高传播性、北京的国际化属性以及全球疫情的不确定性,北京疫情在未来几个月内仍会持续,但不会失控,关键在于如何平衡疫情防控与经济社会发展,以及如何提高市民的防疫意识和配合度,随着病毒变异、疫苗普及和防控经验的积累,北京疫情将逐步走向平稳。

发表评论