济南到北京高铁疫情,防控挑战与应对策略

交通枢纽防控的挑战与应对**

近年来,高铁作为中国重要的交通方式之一,极大促进了区域间的经济往来和人员流动,在新冠疫情的背景下,高铁也成为病毒传播的高风险场所,2022年以来,济南至北京的高铁线路多次出现疫情传播事件,引发广泛关注,本文将探讨济南至北京高铁疫情的特点、防控难点、政府与社会应对措施,并提出未来可能的优化建议。

济南至北京高铁疫情的特点

高铁作为疫情传播的高风险环境

高铁车厢空间相对封闭,人员密集,且乘客来自不同地区,增加了交叉感染的风险,济南至北京的高铁线路(如G字头、D字头列车)日均客流量大,尤其是商务、旅游和探亲人群较多,使得病毒传播的可能性增加。

疫情传播速度快

由于高铁运行时间短(济南至北京最快仅需1.5小时),乘客在短时间内完成跨省流动,导致病毒可能迅速扩散至两地甚至更广范围,2022年某次疫情中,一名无症状感染者从济南乘坐高铁至北京,随后导致北京多个区出现关联病例。

溯源难度大

高铁乘客流动性强,部分乘客可能未严格执行健康码登记或行程报备,导致流调工作困难,车厢内接触者难以全部追踪,增加了疫情防控的复杂性。

济南至北京高铁疫情防控的难点

乘客信息登记与核验的漏洞

尽管高铁站要求乘客出示健康码和行程码,但仍存在部分乘客使用虚假信息或他人健康码乘车的情况,增加了疫情传播风险。

车厢内防控措施的执行难度

- 口罩佩戴不规范:部分乘客在乘车期间摘口罩进食或聊天,增加了飞沫传播风险。

- 消毒频率不足:高铁列车虽然定期消毒,但在高峰时段,扶手、座椅等高频接触区域的消毒可能不够及时。

跨省市协调机制的不足

济南和北京分属山东省和北京市管辖,两地在健康码互认、核酸检测结果互通等方面可能存在差异,导致部分乘客在跨省流动时面临信息不畅通的问题。

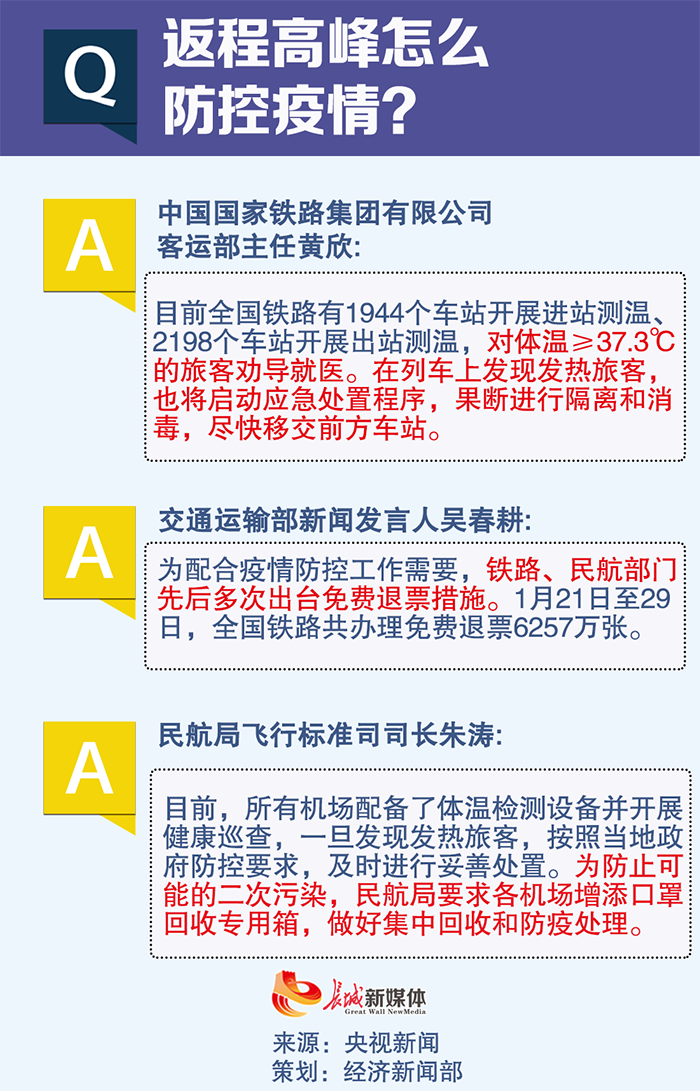

政府与社会应对措施

加强高铁站与列车的防控管理

- 严格健康码和核酸查验:济南西站、北京南站等枢纽站点加强健康码、行程码和核酸检测报告的查验,确保乘客符合防疫要求。

- 提高列车消毒频率:铁路部门增加高铁列车的消毒频次,尤其是对卫生间、扶手、小桌板等重点区域进行重点消杀。

推广“无接触”乘车服务

- 电子客票普及:减少纸质车票的使用,降低接触传播风险。

- 智能测温设备:在进站口安装红外测温仪,快速筛查发热乘客。

完善跨省市联防联控机制

- 健康码互认:推动山东省和北京市的健康码数据互通,减少乘客因信息不匹配导致的出行障碍。

- 建立快速响应机制:一旦发现高铁相关疫情,两地疾控部门立即联动,进行流调与隔离管控。

公众宣传与个人防护

- 加强防疫宣传:通过车站广播、列车显示屏等渠道提醒乘客佩戴口罩、减少交谈。

- 鼓励乘客自我防护:建议乘客随身携带消毒湿巾,减少触碰公共设施,避免在车厢内饮食。

未来优化建议

引入更智能的防疫技术

- 人脸识别+健康码自动核验:在进站闸机处集成人脸识别和健康码核验功能,提高通行效率和准确性。

- 车厢空气质量监测:安装空气净化设备,实时监测CO₂浓度,确保通风良好。

优化应急处置流程

- 设立高铁疫情专项应急预案:明确发现阳性病例后的车厢隔离、乘客转运等流程,减少扩散风险。

- 加强乘务人员培训:提升乘务员应对突发疫情的处置能力,如快速隔离疑似病例、引导乘客配合流调等。

推动区域核酸检测结果互认

- 建立统一的数据平台:实现京津冀及周边省份的核酸检测数据共享,避免乘客重复检测。

探索“弹性错峰出行”机制

- 鼓励企业灵活安排差旅:减少高峰时段的商务出行,降低车厢拥挤度。

- 推广非接触式办公:鼓励线上会议,减少非必要的高铁出行需求。

济南至北京高铁作为重要的交通干线,在疫情期间面临着严峻的防控挑战,尽管铁路部门和地方政府已采取多项措施,但仍需进一步完善跨区域协调机制、提升技术防控水平,并加强公众防疫意识,随着智能化防疫手段的普及和联防联控机制的优化,高铁出行将更加安全、高效,为经济社会恢复发展提供有力支撑。

发表评论