哈尔滨至北京疫情传播链的警示,防控挑战与常态化应对

2021年以来,中国多次出现由跨省人员流动引发的局部疫情反弹,哈尔滨—北京”传播链尤为典型,从哈尔滨的聚集性疫情到北京关联病例的出现,这一路径不仅暴露了德尔塔等变异毒株的高传播风险,也凸显了春运、节假日等人口流动高峰期的防控难点,本文将分析该传播链的形成原因、影响及应对策略,为常态化疫情防控提供参考。

哈尔滨—北京疫情传播链的典型案例

-

哈尔滨疫情暴发

2021年9月,哈尔滨因境外输入病例引发本土聚集性疫情,巴彦县成为重灾区,流调显示,疫情通过婚礼、聚餐等社交活动快速扩散,并伴随跨省务工人员流动向外蔓延。 -

北京关联病例的出现

10月初,北京丰台区报告1例哈尔滨返京确诊病例,该病例曾在哈尔滨探亲,返京后引发家庭及社区传播,随后,北京多区出现关联病例,部分涉及学校、商场等人员密集场所,迫使北京启动应急响应机制。 -

传播特点分析

- 变异毒株(德尔塔)的高传染性:潜伏期短、病毒载量高,导致“代际传播”速度加快。

- 跨省流动的“放大器”效应:哈尔滨至北京的高铁、航班日均客流量超万人次,为病毒扩散提供了条件。

疫情对两地经济社会的影响

-

哈尔滨的防控压力

- 全域核酸检测、交通管制等措施导致短期经济停滞,旅游业损失显著,2021年国庆黄金周,哈尔滨接待游客量同比下滑60%。

- 医疗资源承压,巴彦县等地区面临医护力量不足的挑战。

-

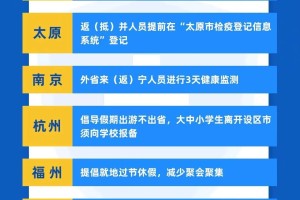

北京的应对与代价

- 丰台区部分社区封控,中小学暂停线下教学,影响近10万居民生活。

- 进出京管控升级,需持48小时核酸证明,铁路、航空客流减少30%。

-

连锁反应

疫情外溢至河北、山东等地,多地发布“哈尔滨旅居史”排查通告,进一步扩大防控范围。

疫情暴露的防控短板

-

基层监测灵敏度不足

- 哈尔滨首例病例发现滞后,暴露了农村地区核酸检测覆盖率低的问题。

- 北京虽具备“快筛”能力,但对跨省流动人员的健康监测仍存在漏洞。

-

信息协同效率待提升

两地健康码系统未完全互通,部分旅客通过“换手机卡”逃避行程追踪。

-

公众防疫意识松懈

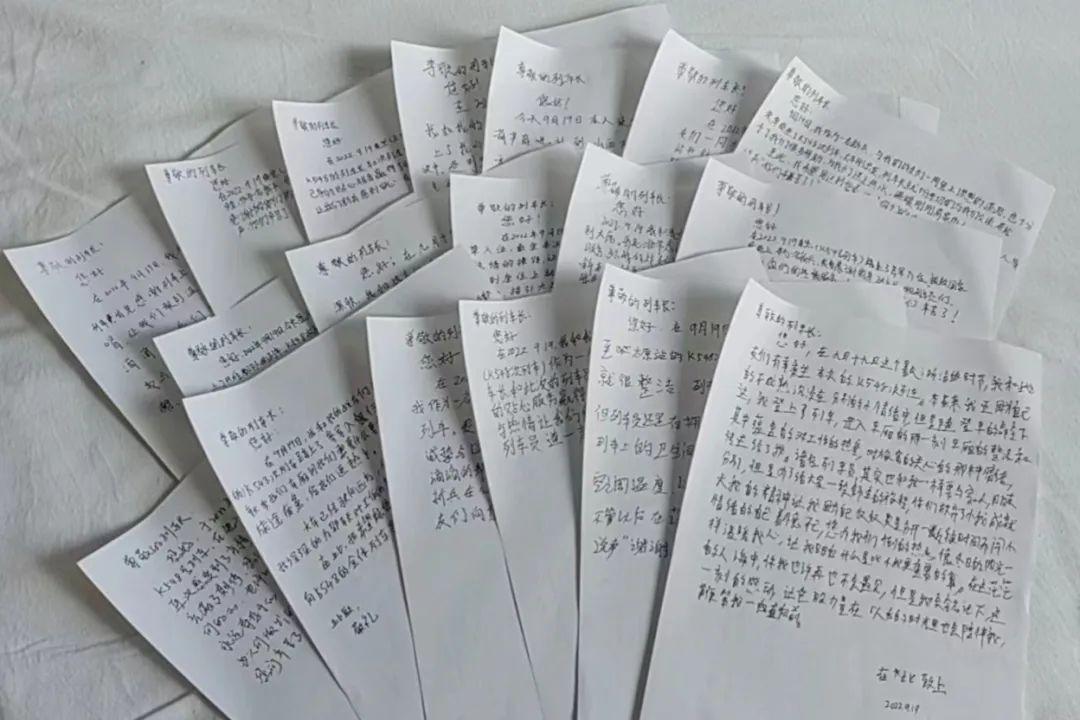

部分民众在跨省流动后未主动报备,导致疫情发现延迟。

常态化防控的改进方向

-

强化跨区域联防联控

- 建立重点城市间的疫情信息实时共享平台,推广“一码通”全国互认。

- 对高铁、航班等跨省交通工具实施“前置核酸筛查”。

-

优化基层防控网络

- 在农村地区增设常态化核酸采样点,提升早期预警能力。

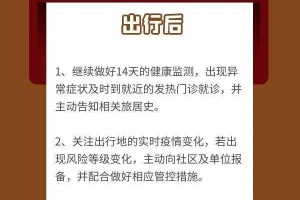

- 对务工、学生等流动人群建立动态健康档案。

-

科技赋能精准防控

- 利用大数据追踪密接者,例如北京“健康宝”弹窗功能的升级应用。

- 试点“智能测温门禁”等社区防控新技术。

-

公众沟通与责任强化

- 通过案例宣传提升民众主动报备意识,对瞒报行为依法追责。

- 完善“平急结合”的物资保障体系,减少防控对生活的干扰。

启示与展望

哈尔滨—北京疫情传播链再次证明,在全球化与高流动性背景下,疫情防控需兼顾“精准”与“速度”,未来需从三方面发力:

- 完善跨省应急响应机制,避免“一刀切”管控;

- 加大疫苗加强针接种,尤其是老年群体;

- 平衡防疫与经济发展,探索“动态清零”的更优路径。

从哈尔滨到北京的疫情传播,既是挑战,也是完善中国防疫体系的契机,只有通过区域协作、科技支撑和公众参与,才能在流动社会中筑起更坚固的防疫长城。

(全文约1580字)

发表评论