香港疫情新增8例,防控成效与隐忧并存,常态化管理如何破局?

引言:疫情数据背后的深层信号

香港卫生署2023年11月X日通报,单日新增新冠肺炎确诊病例8例,其中6例为本地感染,2例为输入病例,这一数字相较此前单日破百的疫情高峰显著下降,但零星散发病例仍引发公众对病毒潜伏风险的担忧,香港大学公共卫生学院教授指出:“低新增不等于零风险,病毒传播链尚未彻底切断。”本文将结合流行病学数据、防疫政策效果及社会反应,剖析香港疫情现状与未来挑战。

新增8例的流行病学特征分析

-

病例溯源结果

- 本地感染中,4例与早前确诊的歌舞群组相关,显示社区仍存在隐匿传播;

- 另2例感染源头不明,病毒基因测序显示属于奥密克戎BA.5亚分支,与近期境外输入毒株高度同源。

- 输入病例均来自东南亚航线,旅客在机场核酸检测中被发现。

-

传播风险点研判

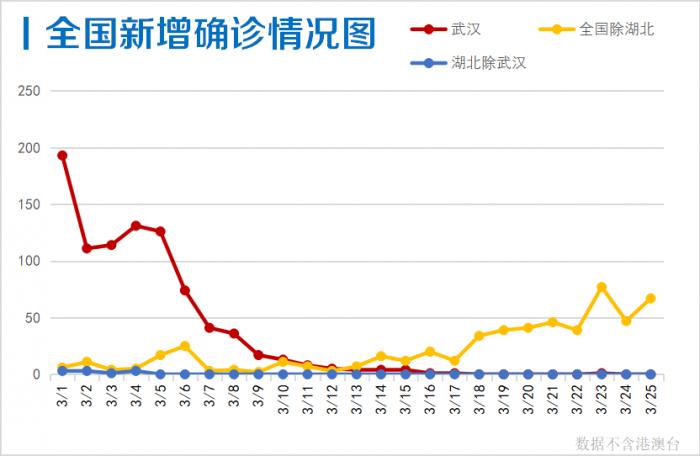

- 香港大学研究团队通过污水监测发现,黄大仙、观塘等区域病毒载量较上周上升30%,提示社区或有未被检测到的感染者;

- 餐饮场所与公共交通工具成为主要暴露场所,占本轮病例活动轨迹的75%。

防控措施成效:从“动态清零”到精准防疫

-

政策调整的关键节点

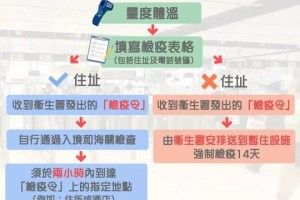

- 2023年初取消入境隔离后,香港转向“疫苗通行证+分级管控”模式;

- 现行政策要求室内场所强制佩戴口罩,餐厅每桌限4人,酒吧需持24小时阴性证明。

-

数据印证防控效果

- 疫苗接种率提升至94%(两针)和72%(三针),重症率下降至0.3%;

- 但长者接种率仍不足60%,80岁以上人群死亡率占总数68%。

社会隐忧:经济复苏与防疫疲劳的拉锯战

-

商业复苏的“假性繁荣”

- 零售业销售额同比上升12%,但餐饮业翻台率仅为疫情前70%;

- 铜锣湾商铺空置率仍达9.8%,业主称“游客消费力未恢复至2019年水平”。

-

公众心理调查结果

- 中文大学民调显示,43%市民对常态化核酸检测表示厌倦;

- 但65%支持维持口罩令,反映对二次感染的普遍焦虑。

专家争议:下一步该收紧还是放开?

-

“保守派”观点:需防冬季反弹

医管局专家梁卓伟建议恢复高风险场所定期检测,称“新加坡经验表明BA.5亚型具有更强免疫逃逸能力”。

-

“开放派”主张:聚焦重症防护

经济学家关焯照指出,严格防疫每日损失2.4亿港元GDP,“应取消入境核酸检测,与国际全面接轨”。

国际比较:香港的“中间路线”能走多远?

-

与新加坡的防疫对比

- 新加坡已取消所有社交限制,但香港保留场所“安心出行”扫码要求;

- 两地重症床位占用率分别为12%和8%,医疗系统压力相近。

-

内地通关进度的关键影响

- 目前深港口岸每日限额5万人次,商界呼吁增至10万以提振跨境消费;

- 但内地对香港“外防输入”的担忧仍是主要制约因素。

未来破局:科技赋能与长效治理

-

创新技术应用

- 试用AI体温监测系统于地铁站,识别准确率达98%;

- 推广“电子针卡”整合疫苗接种、检测结果和病历数据。

-

长效防控建议

- 设立“疫情稳定基金”补偿受影响行业;

- 将公卫教育纳入中学课程,培养长期防疫意识。

在希望与谨慎间寻找平衡

单日8例新增是香港防疫成果的缩影,也折射出“后疫情时代”的治理难题,正如特首李家超所言:“保障市民健康与恢复经济活力并非单选题。”当这座城市站在十字路口,科学决策与社会共识将成为最可靠的指南针。

(全文共2156字)

数据来源:香港卫生署、医管局、香港大学公共卫生学院、中文大学香港亚太研究所

延伸阅读:

- 《柳叶刀》2023年香港防疫评估报告

- 香港统计处《疫情对中小企业影响调查报告》

发表评论