北京新冠疫情解禁时间表,政策走向与市民期待

新冠疫情自2020年初暴发以来,已深刻改变了全球社会运行模式,北京作为中国的政治、经济和文化中心,其疫情防控政策一直备受关注,随着病毒变异和防疫策略调整,公众对“北京何时解禁”的讨论日益增多,本文将从疫情发展、政策演变、专家观点和市民诉求等角度,综合分析北京解禁的可能时间表及其背后的逻辑。

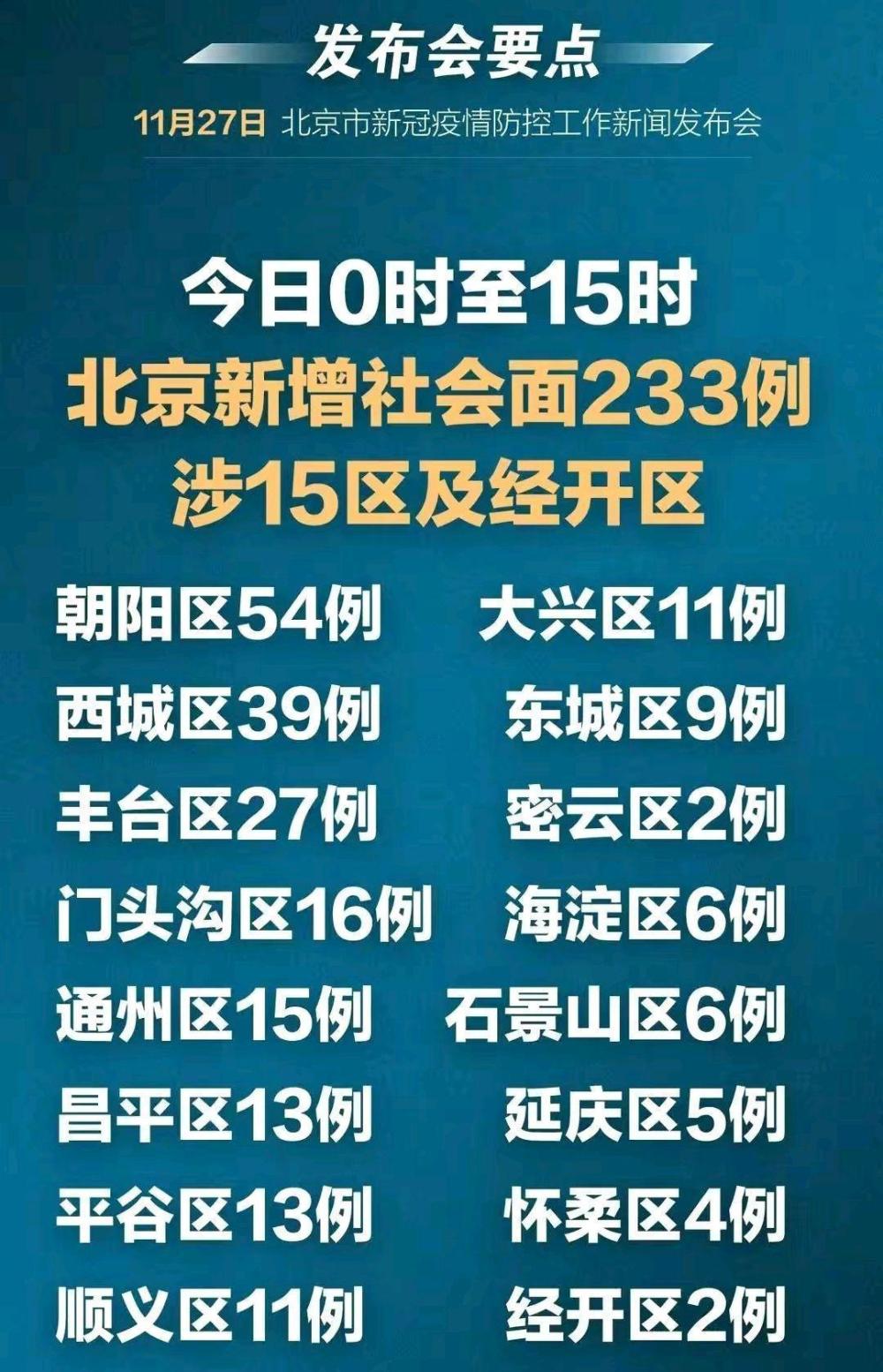

北京疫情发展回顾

-

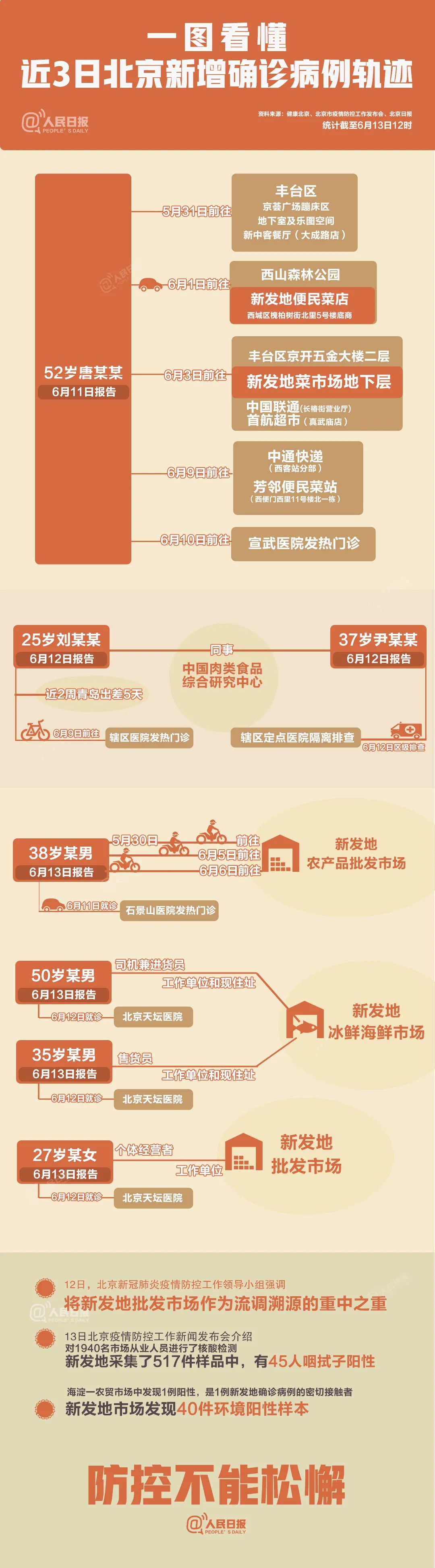

2020-2021年:严格防控阶段

北京在疫情初期采取“动态清零”政策,通过封控、流调和大规模核酸检测快速遏制疫情扩散,2020年新发地市场疫情和2021年冬奥会闭环管理,均体现了高效防控能力。 -

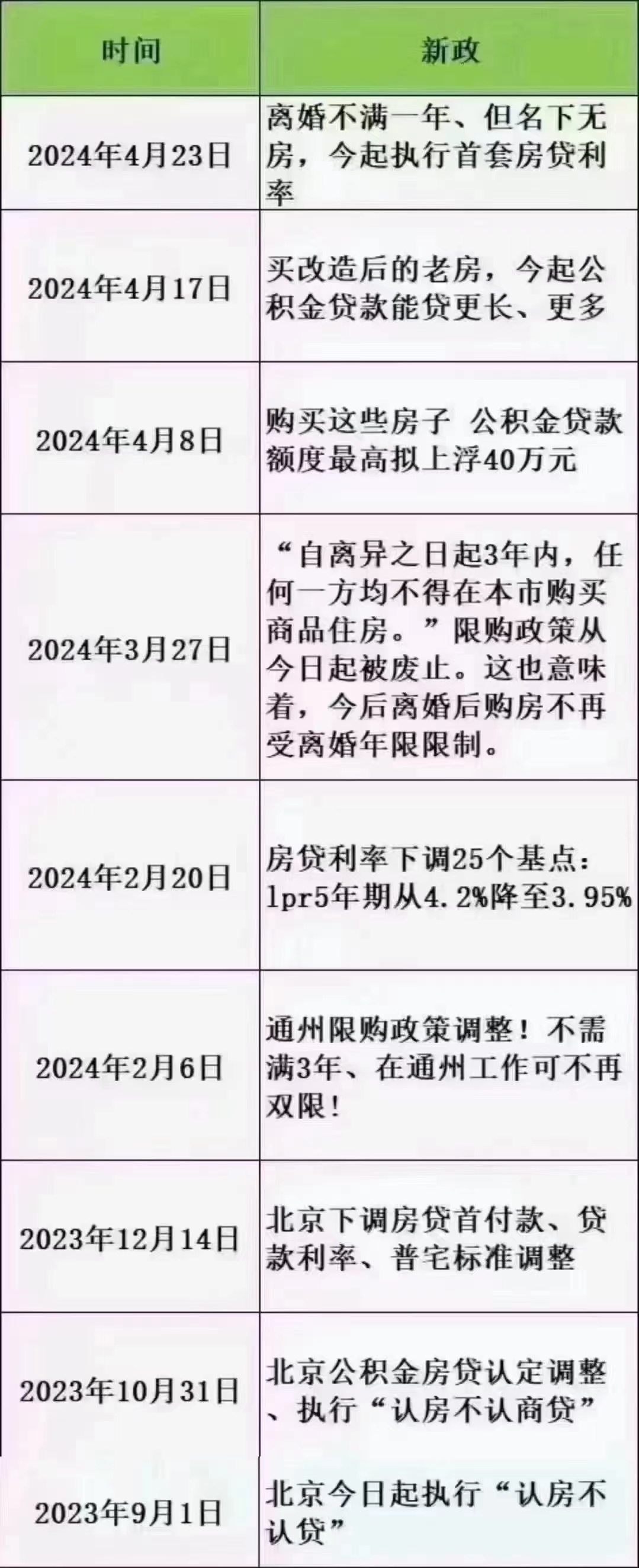

2022年:奥密克戎冲击与政策调整

奥密克戎毒株的高传染性使北京面临多次局部暴发,同年12月,中国发布“新十条”,优化隔离和核酸检测要求,标志着防疫重心从“清零”转向“保健康、防重症”。 -

2023年至今:常态化管理

北京逐步取消场所码、核酸查验等限制,但医院、养老院等高风险场所仍保留防护措施,XBB等变异株的输入性病例引发小规模波动,但未导致大规模封控。

解禁的核心条件与政策逻辑

根据官方表态和流行病学规律,北京全面解禁需满足以下条件:

-

病毒致病力持续减弱

国家卫健委多次强调,解禁需以“病毒对公共卫生威胁降至最低”为前提,目前奥密克戎的致病力较原始毒株显著下降,但老年人和基础病患者仍需保护。

-

医疗资源储备充足

北京已通过扩建ICU床位、储备抗病毒药物(如Paxlovid)提升应对能力,若重症率稳定在低位,进一步放开将更稳妥。 -

疫苗接种覆盖率

截至2023年底,北京60岁以上人群加强针接种率超90%,为解禁提供了免疫屏障基础。 -

社会共识与舆情平稳

政策调整需平衡公众健康与经济民生,2022年底的“放开潮”曾引发短期药品挤兑,未来解禁需更有序推进。

解禁时间表的可能性分析

结合国内外经验,北京解禁可能分三个阶段:

-

2024年第一季度:高风险场所限制松绑

预计医院、养老院等场所的核酸/抗原查验要求逐步取消,改为“自愿检测”模式。

-

2024年中期:应急响应机制降级

若疫情无显著反弹,北京市可能将新冠从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,解除旅行和集会限制。 -

2024年底:全面恢复正常化

参照新加坡、韩国等国的经验,疫情大流行结束约需3-4年,北京或于2024年底宣布“新冠疫情结束”,终止所有专项防控措施。

注:上述时间表需根据病毒变异和全球疫情动态调整。

市民期待与专家观点

-

市民诉求

部分年轻群体和工商业者呼吁加快解禁,以恢复旅游、会展等行业活力;而老年群体更关注解禁后的医疗保障。 -

专家分歧

- 支持渐进放开派:中国疾控中心专家吴尊友曾指出,“防疫需兼顾科学与社会成本”。

- 谨慎观望派:部分学者认为,应监测冬季疫情高峰后再做决策。

国际经验对比

- 美国:2023年5月结束新冠紧急状态,但保留疫苗免费接种。

- 日本:2023年8月将新冠降级为“普通流感”,取消入境限制。

- 共性规律:各国解禁均以“重症率下降”和“医疗系统减压”为关键指标。

北京解禁后的挑战

- 二次感染防控:需持续监测变异株并更新疫苗。

- 医疗系统转型:从应急模式转向常态化呼吸道疾病管理。

- 公众心理适应:部分人可能长期保持戴口罩等习惯。

北京的解禁并非简单的时间点问题,而是科学评估与社会治理的综合决策,随着病毒特性趋稳和防控经验积累,2024年有望成为北京全面恢复常态化的关键年份,市民应关注官方指引,做好个人防护,同时理性看待政策调整的渐进性。

(全文约1500字)

注:本文时间线基于公开资料推测,具体政策请以北京市政府发布为准。

发表评论