北京疫情防控与疫苗接种,成效、挑战与未来展望

北京疫情防控的主要措施

动态清零政策的实施

北京市在疫情防控中严格执行“动态清零”政策,即通过快速发现、快速处置、精准管控的方式,防止疫情扩散,具体措施包括:

- 大规模核酸检测:在疫情出现时,迅速组织全市或重点区域核酸检测,确保早发现、早隔离。

- 精准封控管理:对高风险区域实施封控,减少人员流动,阻断传播链。

- 健康码与行程码管理:通过“北京健康宝”等数字化手段,实时监测市民的健康状况和行程轨迹。

入境管控与隔离政策

作为国际大都市,北京面临较大的境外输入风险,北京市采取了严格的入境管控措施:

- 入境人员14+7隔离政策(14天集中隔离+7天居家健康监测)。

- 国际航班分流,减少首都机场的入境压力。

社会面防控与应急响应

- 公共场所限流:商场、景区、公共交通等场所实行限流措施,避免人群聚集。

- 应急物资储备:确保医疗物资、生活物资供应充足,以应对突发疫情。

疫苗接种在北京疫情防控中的作用

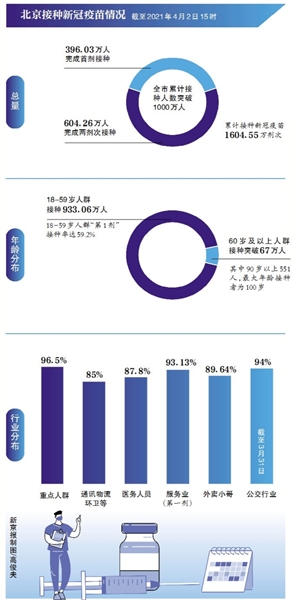

疫苗接种的推进情况

自2020年底中国启动新冠疫苗接种以来,北京市积极推进全民接种工作,截至2023年,疫苗接种覆盖率已超过90%,主要接种策略包括:

- 分阶段接种:优先保障医务人员、老年人、重点行业从业人员接种。

- 加强针推广:针对变异毒株(如奥密克戎),推广第三针、第四针加强免疫。

- 流动接种点:在社区、企业、学校设立临时接种点,提高接种便利性。

疫苗对降低重症和死亡率的贡献

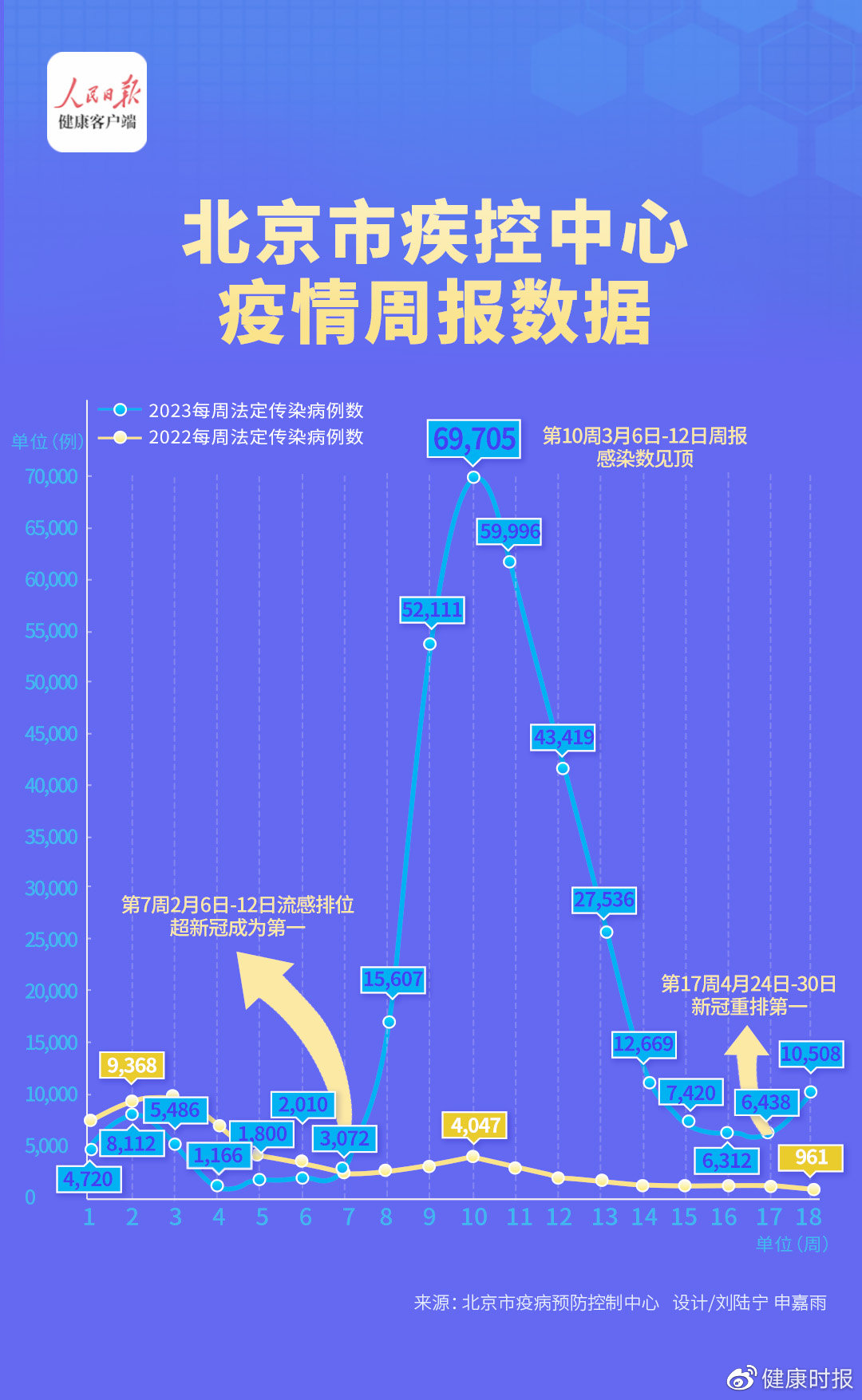

研究表明,疫苗接种显著降低了新冠重症率和死亡率,以2022年北京奥密克戎疫情为例:

- 未接种疫苗人群的重症率是接种者的3-5倍。

- 老年人接种疫苗后,病死率大幅下降。

疫苗研发与技术创新

北京市作为全国科技创新中心,多家生物医药企业(如科兴、国药)参与了新冠疫苗的研发和生产。

- 灭活疫苗(科兴、国药):安全性高,适合大规模接种。

- mRNA疫苗(沃森生物等):正在临床试验阶段,未来可能提供更高效的保护。

北京疫情防控与疫苗接种面临的挑战

尽管北京市在疫情防控和疫苗接种方面取得了显著成效,但仍面临一些挑战:

病毒变异带来的不确定性

新冠病毒不断变异(如德尔塔、奥密克戎等),可能导致现有疫苗的保护效力下降,如何调整疫苗策略,成为未来防控的关键。

老年人接种率仍有提升空间

虽然北京市整体接种率较高,但部分老年人(尤其是80岁以上群体)的接种率仍然偏低,由于老年人是重症高风险人群,提高该群体的接种率至关重要。

公众对疫苗的信任度问题

部分市民对疫苗的安全性、有效性存在疑虑,甚至出现“疫苗犹豫”现象,如何加强科普宣传,提高公众接种意愿,是未来需要解决的问题。

疫情防控与经济发展的平衡

严格的封控措施虽然有效遏制了疫情,但也对经济、民生造成一定影响,如何在防控疫情的同时,减少对社会运行的干扰,是北京市未来需要权衡的重点。

未来展望:如何优化疫情防控与疫苗接种策略?

推动疫苗升级与多价疫苗研发

针对变异毒株,加快研发多价疫苗(如针对奥密克戎的二代疫苗),提高保护效力。

加强老年人等重点人群的接种工作

- 上门接种服务:为行动不便的老年人提供便利。

- 科普宣传:通过社区讲座、媒体宣传等方式,消除老年人的接种顾虑。

优化疫情防控措施,提高精准性

- 利用大数据和AI技术,实现更精准的流调和风险预警。

- 探索分级诊疗,避免医疗资源挤兑。

加强国际合作,共同应对疫情

北京市作为国际交往中心,应加强与世界卫生组织(WHO)及其他国家的合作,共享疫苗技术和防控经验,推动全球疫情早日结束。

北京市在疫情防控和疫苗接种方面取得了显著成效,为全国乃至全球提供了宝贵经验,面对病毒变异、接种率不均衡等挑战,仍需不断优化防控策略,通过科技赋能、精准施策和国际合作,北京市有望在疫情防控中发挥更大作用,保障市民健康和社会稳定。

(全文约1800字)

发表评论