富士康郑州事件,全球化产业链下的劳工权益之痛与反思

2022年10月,富士康郑州科技园因疫情管控与员工待遇问题爆发大规模抗议事件,引发国内外广泛关注,作为全球最大的iPhone生产基地,郑州富士康的动荡不仅暴露了代工巨头在突发危机中的管理缺陷,更折射出全球化产业链中劳工权益保障的深层矛盾,本文将从事件背景、冲突根源、社会影响及未来启示四个维度,剖析这一标志性案例。

事件背景:从“闭环生产”到工人抗争

富士康郑州园区(又称“iPhone城”)拥有近30万名员工,承担苹果公司全球过半iPhone产能,2022年秋季,郑州疫情反弹,富士康为维持生产启动“闭环管理”,但防疫措施与后勤保障的失衡导致矛盾激化:

- 疫情扩散与信息混乱:员工爆料厂区核酸异常未及时隔离,引发恐慌性返乡潮;

- 生活条件恶化:物资短缺、餐食供应不足,部分员工在社交媒体发布“断粮”求助视频;

- 薪酬争议:疫情补贴承诺未兑现,触发11月集体抗议,工人高呼“还我血汗钱”。

事件最终以政府介入、富士康提高补贴并改善后勤暂告平息,但其连锁反应已波及全球供应链——苹果公司被迫下调当季iPhone出货量预估。

冲突根源:代工模式的系统性风险

富士康郑州事件并非偶然,而是劳动密集型代工产业长期问题的集中爆发:

(1)效率优先与人性化缺失的矛盾

富士康以“军事化管理”著称,其生产线设计精确到秒,但在突发公共卫生事件中,僵化的管理模式无法适应员工需求,闭环期间工人被要求“带阳上岗”,暴露了企业将产能置于员工健康之上的价值观。

(2)全球化分工下的脆弱性

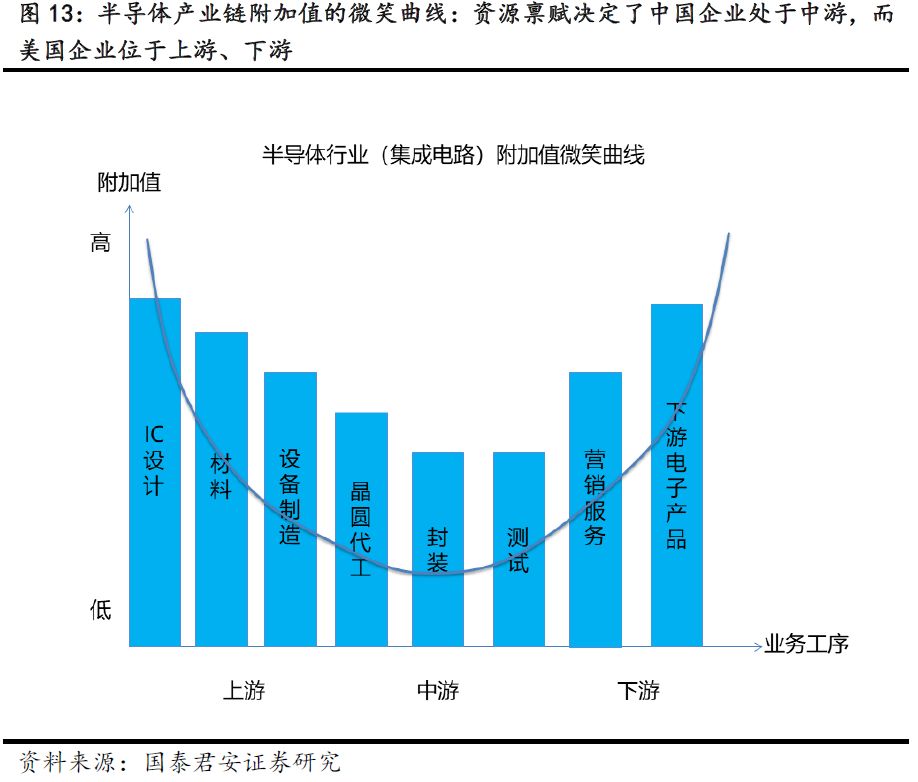

苹果等品牌商通过代工模式转移成本压力,富士康利润率仅3%-5%,必须通过严控人力成本维持盈利,这种“微笑曲线”底端的竞争,注定劳工成为产业链中最易受损的环节。

(3)新生代劳工的权利觉醒

与十年前“富士康连环跳楼事件”不同,此次抗议主体多为“00后”农民工,他们熟练使用社交媒体维权,拒绝接受父辈“逆来顺受”的职场文化,要求更平等的劳资对话。

社会影响:多维度的冲击波

(1)经济层面:动摇“中国制造”信心

郑州事件导致苹果加速向印度、越南转移产能,2023年,印度iPhone产量占比升至7%,中国供应链“不可替代”神话被打破。

(2)劳工权益:推动政策调整

事件促使多地修订《劳动合同法》实施细则,要求企业建立“重大公共事件应急预案”,2023年,郑州经开区试点“数字化工会”,允许工人通过APP匿名投诉。

(3)公众认知:撕裂的舆论场

网络争论呈现两极分化:一方谴责富士康“血汗工厂”,另一方则认为“工人维权导致失业是双输”,这种分歧反映了发展主义与人文关怀的深层博弈。

反思与启示:如何重构可持续的产业生态

(1)企业责任:从合规到价值共创

国际劳工组织(ILO)报告指出,代工企业需超越“最低工资”思维,将员工心理健康、职业发展纳入ESG指标,比亚迪深圳工厂设立“员工持股计划”,将利益分配制度化。

(2)政策监管:平衡灵活性与保障

建议建立“产业链韧性基金”,由政府、品牌商、代工厂共担突发风险成本,如德国“短时工作制”,在危机中补贴企业保留岗位。

(3)技术赋能:透明化供应链

区块链技术可追溯苹果供应链的每一环节,消费者扫码即可查看产品生产条件,这种“道德消费”压力或倒逼品牌商重视代工厂权益。

富士康郑州事件是一面多棱镜,既照见中国制造业转型的阵痛,也预示全球产业链治理的新方向,当“世界工厂”的光环逐渐褪去,唯有将劳工权益置于效率之上,才能构建真正可持续的经济发展模式,正如诺贝尔经济学奖得主斯宾塞所言:“全球化4.0时代,人的价值必须重新成为衡量增长的核心尺度。”

(全文约1580字)

注:本文数据截至2023年12月,后续进展需结合最新信息更新分析。

发表评论