郑州疫情封城了吗?回顾与思考

郑州疫情发展回顾

2020年初:首次疫情冲击

2020年1月,新冠疫情在全国蔓延,郑州也未能幸免,1月21日,郑州报告首例确诊病例,随后政府迅速采取防控措施,包括关闭娱乐场所、限制聚集活动等,虽然当时并未实施“封城”,但郑州的防控力度较大,市民生活受到一定影响。

2021年“7·20”暴雨后的疫情反弹

2021年7月,郑州遭遇特大暴雨灾害,城市基础设施受损严重,灾后重建尚未完成,8月初,郑州又暴发新一轮疫情,主要与境外输入病例相关,此次疫情导致郑州部分地区实施封闭管理,但并未全面“封城”,而是采取精准防控策略,如划定中高风险区、限制人员流动等。

2022年多次局部封控

2022年,郑州多次出现疫情反弹,尤其是10月份,由于奥密克戎变异株传播速度快,郑州部分区域(如富士康园区周边)实施严格管控,甚至出现“静态管理”措施,部分市民生活物资供应一度紧张,尽管官方未明确宣布“封城”,但实际管控措施已接近封城状态。

郑州是否“封城”?官方与民间的不同解读

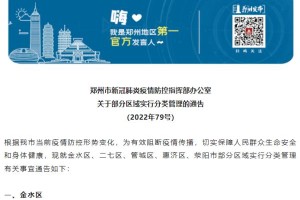

官方的表述:精准防控,避免“一刀切”

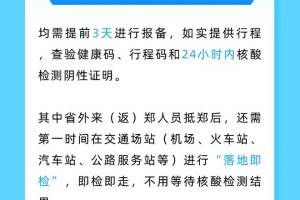

郑州在多次疫情中,官方通常避免使用“封城”一词,而是强调“精准防控”“分区分级管理”,2022年10月的管控措施被称为“流动性管理”,即限制非必要出行,但并未完全禁止人员流动。

市民的实际感受:封控措施影响深远

尽管官方未明确宣布“封城”,但许多市民的实际体验是:小区封闭、商铺停业、公共交通暂停,生活受到极大限制,尤其是2022年10月的管控期间,部分市民反映物资供应不足、就医困难等问题,引发社会广泛关注。

富士康事件:暴露疫情防控的挑战

2022年10月底,郑州富士康园区因疫情管控导致员工生活条件恶化,部分员工选择徒步返乡,这一事件引发全国关注,虽然政府后续采取措施改善情况,但也反映出大规模封控可能带来的社会问题。

封控措施对郑州的影响

经济影响

郑州是重要的交通枢纽和制造业中心,频繁的疫情管控对经济造成冲击:

- 中小企业受创:餐饮、零售等行业因封控面临生存危机。

- 供应链受阻:富士康等大型企业的生产受到影响,甚至波及全球电子产品供应链。

- 房地产市场低迷:疫情叠加经济下行压力,郑州楼市成交量下降。

社会心理影响

长期的疫情防控措施让部分市民产生焦虑情绪,尤其是学生、务工人员等群体面临学业、就业压力,封控期间的物资短缺问题也加剧了社会不满。

医疗资源紧张

疫情期间,郑州的医疗系统承受巨大压力,部分医院因防控要求暂停普通门诊,导致非新冠患者就医困难。

郑州疫情防控的优化与调整

随着国家防疫政策的调整,郑州的防控措施也在不断优化:

- 2022年11月:“二十条”优化措施落地,郑州逐步放宽部分封控政策。

- 2022年12月:“新十条”发布,郑州取消全员核酸、放宽出行限制,疫情防控进入新阶段。

- 2023年:全面放开后,郑州经济和社会活动逐步恢复,但短期内感染人数激增,医疗系统再次面临挑战。

反思:疫情防控的平衡之道

郑州的疫情防控经验表明:

- 精准防控优于“一刀切”:过度封控可能带来更大的经济和社会成本。

- 保障民生是关键:封控期间必须确保物资供应和基本医疗服务。

- 信息透明减少恐慌:官方应及时发布准确信息,避免谣言传播。

- 长期防疫需科学规划:未来应加强公共卫生体系建设,提高应对突发疫情的能力。

发表评论