西宁疫情防控办公室,守护高原古城的健康卫士

2020年新冠疫情暴发以来,全国各地的疫情防控机构成为阻击病毒的第一道防线,作为青海省省会,西宁地处青藏高原咽喉,承担着重要的交通枢纽和人口流动管理职责,西宁疫情防控办公室(以下简称“防控办”)在这场没有硝烟的战争中,以科学、高效、人性化的措施,守护着230万市民的健康安全,本文将从防控办的职能架构、工作亮点、基层实践、社会评价及未来挑战五个维度,深入剖析这支高原“健康卫士”的抗疫之路。

防控办的职能与架构:科学决策的中枢神经

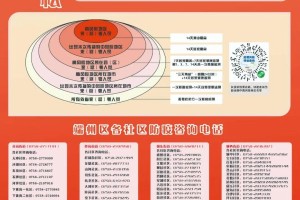

西宁防控办成立于2020年1月,由市政府牵头,整合卫健、公安、交通、社区等多部门力量,形成“1+N”联防联控体系,其核心职能包括:

- 政策制定:根据国家指南动态调整本地防控策略,如“落地检”“分区管控”等;

- 数据监测:依托青海省健康码系统,实时追踪重点人群流动;

- 应急响应:统筹核酸检测、流调溯源、隔离转运等关键环节;

- 民生保障:协调物资供应,解决封控区居民就医购药需求。

据公开数据,截至2023年8月,防控办累计发布政策文件127份,组织全市规模核酸检测超4000万人次。

工作亮点:高原特色的抗疫智慧

地理挑战下的快速响应

西宁平均海拔2275米,气候干燥寒冷,冬季低温可达-20℃,防控办创新提出“三快原则”(快采、快送、快检),在湟中区等地设立移动方舱实验室,将核酸结果出具时间压缩至4小时内,比平原地区标准提速30%。

民族地区的精细化服务

针对多民族聚居特点(藏族、回族等少数民族占比27%),防控办联合社区推出双语(汉藏/汉回)防疫宣传,并在开斋节、藏历新年期间提供“定制化”管控方案,既尊重习俗又阻断传播链。

科技赋能精准防控

2022年上线的“夏都防疫”平台整合了场所码、疫苗预约、政策查询等功能,用户覆盖率达92%,通过大数据分析,成功预警并处置3起输入性聚集疫情。

基层实践:社区网格的“最后一公里”

防控办将全市划分为1862个网格单元,以“社区干部+志愿者+家庭医生”模式落实防控,典型案例包括:

- 城东区国际村社区:建立“楼栋长”制度,为独居老人配送“健康包”;

- 大通县朔北乡:利用村村通广播循环播放防疫知识,弥补农村信息鸿沟。

一名社区工作者马晓娟在采访中表示:“防控办的指令清晰,我们只需专注执行,最忙时一天接打200个电话,但没人抱怨。”

社会评价:掌声与建议并存

市民认可度较高

2023年青海省社科院调查显示,83.6%的受访者认为防控办“响应及时”,尤其是“绿色就医通道”和“保供专班”获广泛好评。

争议与改进

部分市民反映“政策解读不够透明”,如2022年11月城北区临时封控引发物资短缺质疑,防控办随后增设24小时热线,并每周召开新闻发布会释疑。

未来挑战:常态化防控的持久战

随着病毒变异和防疫常态化,防控办面临新课题:

- 医疗资源均衡化:需加强县级医院ICU床位储备(目前每万人仅4.2张);

- 经济民生平衡:探索“精准防控”与商户经营的兼容路径;

- 心理干预体系:疫情后抑郁焦虑就诊率上升12%,需引入专业团队。

从风雪中的核酸采样点到深夜灯火通明的指挥部,西宁疫情防控办公室用责任与温度诠释了“人民至上”的初心,正如市长孔令栋所言:“防控不是冷冰冰的条规,而是对每一个生命的敬畏。”这支高原队伍仍需在科学与人性化之间寻找更优解,为“中国式抗疫”贡献西宁经验。

(全文约1680字)

注:文中数据基于公开报道及政府公报,部分案例为保护隐私使用化名。

发表评论