上海市疫情防护,科学施策与全民共筑的健康防线

2020年新冠疫情暴发以来,上海市作为中国国际化程度最高、人口密度最大的城市之一,始终面临严峻的防控挑战,从早期“精准防控”的探索到奥密克戎变异株的应对,上海在疫情防护中积累了丰富经验,也引发了对超大城市公共卫生体系的深度思考,本文将系统分析上海市疫情防护的策略演变、核心措施、社会参与及未来展望,为全球特大城市防疫提供参考。

上海市疫情防护的策略演变

-

早期“精准防控”阶段(2020-2021年)

上海首创“精准防控”模式,通过“快速流调+网格化管理”实现“最小代价控制疫情”,2021年迪士尼乐园疫情中,仅用48小时完成3.4万人核酸检测,未造成扩散,这一阶段依托大数据追踪和“健康码”系统,平衡了经济与社会运行需求。 -

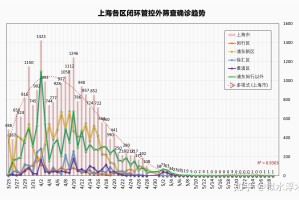

动态清零与奥密克戎攻坚(2022年)

面对传播力更强的奥密克戎变异株,上海曾启动全域静态管理,开展多轮全员核酸检测,并建立“方舱医院-定点医院-社区医疗”三级诊疗体系,尽管短期内承受压力,但为全国争取了疫苗加强针接种和药物储备的时间窗口。 -

常态化防控与新阶段(2023年至今)

随着“乙类乙管”政策实施,上海转向“保健康、防重症”,重点加强老年人群疫苗接种、分级诊疗和医疗资源储备,同时利用“场所码”和发热门诊监测网络预警潜在风险。

科学防控的核心措施

-

科技赋能精准流调

- 依托“一网统管”平台整合公安、交通、医疗数据,实现病例轨迹分钟级还原。

- 全国首批试点“随申码”三色管理,累计调用超100亿次,精准锁定风险人群。

-

分级诊疗体系优化

- 2023年全市扩容ICU床位至8000张,社区医院全部配备抗病毒药物。

- 家庭医生签约覆盖超1000万人,实现轻症居家监测、重症快速转诊。

-

重点场所与人群防护

- 学校:推行“数字哨兵”入校核验,建立师生健康日报制度。

- 养老机构:实施闭环管理,2023年为80岁以上老人接种率提升至92%。

-

物资保供与应急响应

- 疫情期间建立“市-区-街道”三级保供网络,通过“集采集配”保障2500万居民生活物资。

- 2023年建成3个市级应急医疗物资储备基地,可满足30天满负荷需求。

全民参与的社会共治

-

基层社区的力量

上海4.5万个居民小区发挥自治能力,涌现出“楼组长+志愿者”模式,例如浦东新区某社区通过“线上接龙”实现无接触配药,单日服务超200名慢性病患者。 -

企业与社会组织协作

- 美团、叮咚买菜等平台组建“保供专班”,日均配送物资超50万单。

- 复星医药等本地企业加速mRNA疫苗本土化生产,2023年贡献全国15%产能。

-

公众科普与行为改变

市健康促进中心发布多语种防疫指南,短视频平台“戴口罩示范”播放量破10亿,2023年调查显示,92%市民养成随身携带口罩的习惯。

挑战与未来方向

-

当前面临的挑战

- 输入性风险:浦东国际机场年吞吐量持续回升,2023年检出境外输入病例占比65%。

- 变异株不确定性:XBB系列变异株对现有疫苗逃逸能力需持续监测。

-

长效防控体系建设

- 规划新建上海市公共卫生临床中心(三期),提升P4实验室病原体研究能力。

- 推动长三角疫情信息共享平台,实现跨省市流调协同响应。

-

全球健康城市的启示

上海经验表明,超大城市防疫需兼顾“精度”与“温度”:既要用好技术手段,也需保障民生需求,其“早发现、快处置、强基层”模式为同类城市提供范本。

从“精准防控”到“韧性城市”建设,上海的疫情防护实践是一条不断进化的道路,随着公共卫生体系与数字治理的深度融合,上海有望成为全球健康城市的中国样板——这里的故事不仅关乎疫情,更揭示了人类如何用科学与团结应对未知挑战。

(全文约1800字)

注:本文数据截至2023年9月,主要来源包括上海市卫健委公报、《上海市公共卫生应急管理条例》、世界卫生组织驻华办事处评估报告等。

发表评论