上海疫情防控领导办公室,精准施策与高效协同的抗疫先锋

2020年新冠疫情暴发以来,中国各大城市面临前所未有的公共卫生挑战,作为国际化大都市,上海凭借其高效的管理体系和科学的防控策略,成为全国疫情防控的标杆,在这一过程中,上海疫情防控领导办公室(以下简称“防控办”)作为指挥中枢,统筹协调全市资源,精准施策,为守护2500万市民的健康安全发挥了关键作用,本文将深入探讨防控办的职能架构、工作成效、创新举措及社会评价,展现其在抗疫中的核心角色。

防控办的职能与组织架构

上海疫情防控领导办公室成立于疫情初期,由市政府牵头,整合卫健委、公安、交通、市场监管等多部门力量,形成“横向到边、纵向到底”的联防联控机制,其核心职能包括:

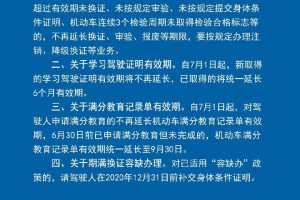

- 政策制定与动态调整:根据疫情发展及时发布防控政策,如“精准分区管控”“动态清零”等策略。

- 资源调配与保障:统筹医疗物资、生活物资供应,确保核酸检测能力、隔离床位等关键资源充足。

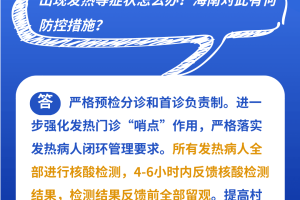

- 信息发布与舆情管理:通过新闻发布会、官方公众号等渠道,透明化传递疫情数据,回应社会关切。

- 跨部门协同:协调基层社区、医疗机构、物流企业等,确保政策落地无缝衔接。

防控办下设专家组、数据组、后勤组等,成员涵盖公共卫生专家、信息技术人才及行政管理骨干,形成“科学决策+高效执行”的运作模式。

防控成效与典型案例

-

快速响应与精准流调

在2022年奥密克戎变异株传播期间,防控办依托“一网统管”平台,实现病例轨迹追踪、密接人员排查的“黄金24小时”响应,某次本土疫情中,防控办在48小时内完成逾万人的核酸检测和风险区域划定,有效阻断传播链。 -

分级分类管控

创新推出“三区划分”(封控区、管控区、防范区),避免“一刀切”封城,通过大数据分析,动态调整风险等级,最大限度减少对经济和社会运行的影响。

-

民生保障与特殊群体关怀

在封控期间,防控办联合电商平台、社区志愿者,建立“最后100米”物资配送体系;针对孕产妇、慢性病患者等特殊人群,开通绿色就医通道,体现城市温度。

创新举措与技术赋能

-

数字化抗疫

- “随申码”升级:集成核酸检测、疫苗接种、行程信息,实现“一码通行”。

- 智能机器人应用:在隔离酒店、方舱医院部署消毒、送餐机器人,降低交叉感染风险。

-

科学防控与国际合作

防控办与复旦大学、上海交大等高校合作,开展病毒基因组测序和疫苗研发;同时借鉴新加坡、中国香港等地的经验,优化本土防控方案。 -

柔性管理与社会参与

通过“上海发布”等平台征集市民建议,例如优化核酸检测点布局、调整封控时长等,增强公众对政策的理解与支持。

挑战与争议的应对

尽管防控办的工作备受认可,但也曾面临质疑:

- 防控成本与经济平衡

部分企业因停工承受压力,防控办后续推出税费减免、租金补贴等纾困政策。 - 个别执行偏差

针对基层人员过度防控现象,防控办通过专项督查和热线反馈机制及时纠偏。

这些争议反映出超大城市疫情防控的复杂性,而防控办的灵活调整能力成为化解矛盾的关键。

社会评价与经验启示

- 市民认可度

据2023年上海市统计局调查,89%的受访者对防控办的工作表示满意,尤其肯定其信息透明度和应急响应速度。 - 全国示范意义

上海模式为其他城市提供了“科学精准”与“人性化”结合的范本,其经验被写入国家卫健委防控指南。

上海疫情防控领导办公室是这座城市的“免疫系统”,其成功源于三个核心要素:科学决策的权威性、多部门协同的执行力、以民为本的初心,随着疫情形势变化,防控办将继续优化策略,为全球超大城市公共卫生治理贡献“上海智慧”。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年,如需更新最新动态可补充调整。

发表评论