上海市疫情管控,挑战、策略与未来展望

2020年新冠疫情暴发以来,中国各大城市相继面临严峻的防控考验,作为国际化大都市和经济中心,上海市的疫情管控措施备受关注,从早期的精准防控到2022年春季的“全域静态管理”,上海的防疫策略经历了多次调整,既展现了高效的组织能力,也暴露了超大城市治理的复杂性,本文将围绕上海市疫情管控的阶段性特点、政策演变、社会影响及未来方向展开分析,探讨其在平衡公共卫生与经济发展中的经验与教训。

上海市疫情管控的阶段性特点

早期精准防控(2020-2021年)

上海在疫情初期以“精准防控”著称,通过“流调溯源+网格化管理”快速切断传播链,2021年迪士尼乐园突发疫情时,仅用48小时完成数万人核酸检测,未引发大规模扩散,这一阶段的成功得益于:

- 高效的基层动员:居委会、志愿者和医疗机构联动,实现“早发现、早隔离”。

- 科技支撑:健康码、行程码和大数据追踪技术的广泛应用。

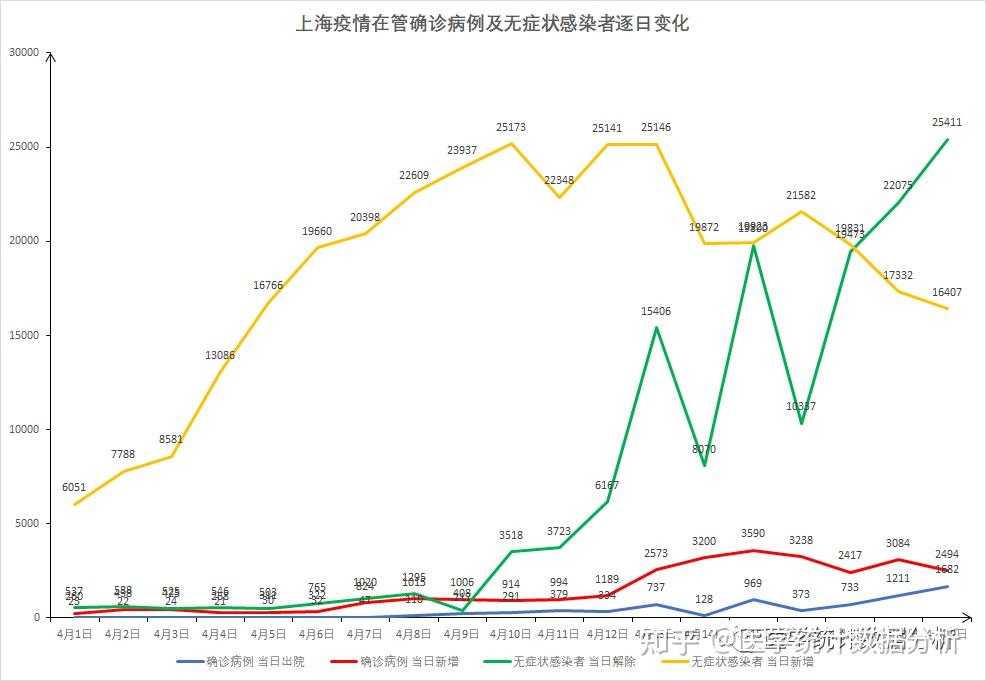

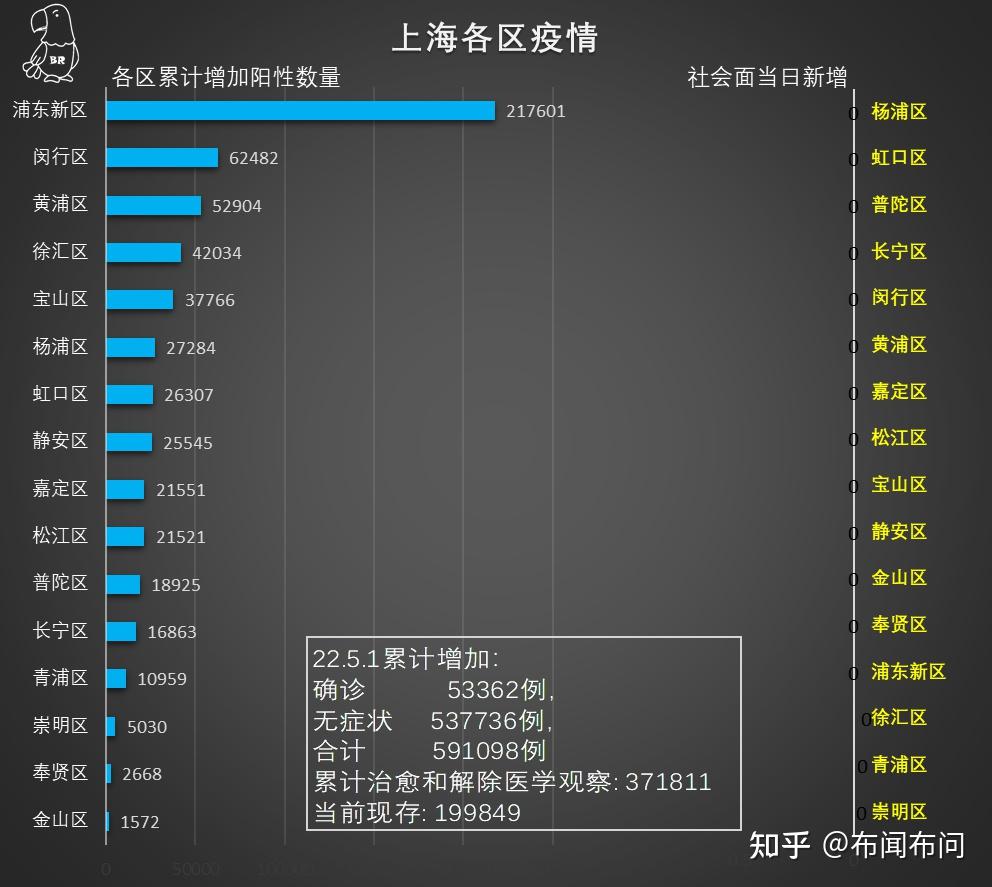

奥密克戎冲击与全域静态管理(2022年)

2022年3月,奥密克戎变异株引发上海疫情暴发,单日新增病例破万,面对高传染性毒株,上海首次实施“分区封控”:

- 政策调整:从“精准防控”转向“动态清零”,部分区域实行足不出户。

- 社会争议:物资配送滞后、就医难等问题引发舆论关注,暴露超大城市应急体系的短板。

后疫情时代的常态化管理(2022年底至今)

随着“新十条”出台,上海逐步优化措施,重点转向疫苗接种、分级诊疗和重点人群保护,

- 扩容ICU床位,强化社区卫生服务中心“哨点”功能;

- 推广“吸入式疫苗”等便民服务。

政策工具与技术创新

数字化防控的标杆作用

上海依托智慧城市基础,开发了“随申码”系统,实现“一码通行”,核酸采样点电子地图、线上购药平台等工具,减少了人员聚集风险。

基层治理的“上海模式”

- “楼组长”制度:居民自治与政府管控结合,保障封控期间物资“最后100米”配送;

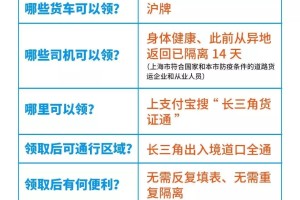

- 企业白名单:2022年5月后优先复工汽车、芯片等关键产业,缓解经济压力。

科学防控的争议与平衡

尽管技术手段先进,但部分政策(如“硬隔离”措施)仍被质疑过度执行,复旦大学公共卫生学院专家指出:“超大城市的防控需兼顾人性化,避免‘一刀切’。”

经济与社会影响的双面性

短期阵痛:GDP增速放缓与民生压力

2022年上海GDP增速降至-0.2%,零售业、餐饮业受重创,中小微企业面临租金、人力成本压力,政府通过减税降费、消费券等措施纾困。

长期韧性:产业链恢复与数字化转型

疫情加速了远程办公、生鲜电商等新业态发展,特斯拉上海超级工厂在复工后创下单月产量新高,凸显供应链韧性。

社会心理与信任建设

封控期间的舆情事件(如“录音门”“团购乱象”)提示,透明沟通与公众参与是政策落地的关键,后期政府通过新闻发布会、社区听证会等方式修复公信力。

比较视角:上海与其他城市的差异

与武汉、西安等城市相比,上海的防控更依赖技术而非行政强制,但奥密克戎期间也面临类似挑战。

- 武汉(2020年):以“封城”换取全国防控窗口期;

- 深圳(2022年):通过“快封快解”减少经济停摆,但人口密度低于上海。

上海的特殊性在于其2400万常住人口中,外籍人士占比高、国际航班密集,防控需考虑涉外因素。

未来展望:常态化与科学化的路径

-

完善公共卫生体系

- 加强社区卫生服务中心发热门诊建设;

- 建立“平急结合”的物资储备机制。

-

探索弹性防控政策

- 根据病毒变异趋势动态调整隔离期限;

- 推广“疫苗+特效药”双重防护。

-

提升城市韧性

- 优化“15分钟生活圈”应急功能;

- 推动AI预测模型在疫情预警中的应用。

上海市的疫情管控是中国超大城市治理的缩影,既有技术赋能的创新,也有规模效应的挑战,如何在科学防控与民生保障间寻找平衡点,仍是城市管理者的重要课题,正如上海市长所言:“防疫不仅是一场公共卫生战,更是一场社会治理能力的考试。”

(全文约1800字)

注:本文数据截至2023年9月,结合公开报道、政府公报及学术研究撰写,部分案例为化名。

发表评论