浙江省新冠疫情防控办,科学精准施策,筑牢全民健康防线

自2020年新冠疫情暴发以来,中国各省市迅速响应,构建了多层次、立体化的防控体系,作为经济大省和人口流动频繁的沿海地区,浙江省的疫情防控工作备受关注,浙江省新冠疫情防控领导小组办公室(简称“浙江省新冠疫情防控办”)在省委、省政府的领导下,以“动态清零”为总方针,结合本地实际,推出了一系列科学、精准的防控措施,有效平衡了疫情防控与经济社会发展,本文将围绕浙江省新冠疫情防控办的组织架构、政策亮点、基层实践及未来挑战展开分析,展现其在全国疫情防控中的示范作用。

组织架构与工作机制

浙江省新冠疫情防控办成立于疫情初期,由省卫生健康委牵头,联合交通、公安、市场监管等多部门组成,形成“统一指挥、分级负责、快速响应”的工作机制,其核心职能包括:

- 政策制定与协调:根据国家卫健委指导方针,结合省内疫情动态,制定差异化防控政策。

- 数据监测与预警:依托“浙政钉”等数字化平台,实时监控疫情数据,实现风险地区精准划分。

- 资源调配与保障:统筹医疗物资、核酸检测能力及隔离点资源,确保应急响应效率。

在2022年杭州“1·26”疫情中,防控办通过大数据溯源,48小时内锁定传播链,避免了疫情扩散。

政策亮点:科学精准与民生关怀

浙江省的防控政策以“最小代价实现最大效果”为目标,突出以下创新:

“健康码”系统的升级应用

在全国率先推行“健康码”基础上,浙江进一步开发“行程卡”与“核酸结果”联动功能,实现“一码通”管理,针对重点人群,首创“橙码”预警机制,要求未按时检测者限行公共场所,既降低社会面风险,又减少“一刀切”管控。

“包机接工”与复工复产

2020年疫情初期,防控办联合人社部门组织专机、专列接回外地务工人员,并推出“企业白名单”制度,保障重点产业链运转,此举使浙江成为全国首个规上企业复工率超90%的省份。

“暖心服务”与心理干预

隔离期间,防控办要求基层社区提供“代购送药”“线上教育”等便民服务,并设立24小时心理援助热线,累计服务超10万人次,缓解民众焦虑。

基层实践:数字化与群防群控

浙江的防控成效离不开基层执行的“最后一公里”,防控办通过两项核心策略激活社会治理网络:

“基层网格+大数据”排查

以社区网格员为主体,结合公安、电信数据,实现重点人员“落地即检”,宁波市通过网格化排查,曾在3天内完成百万级人口筛查。

“哨点”监测与早发现机制

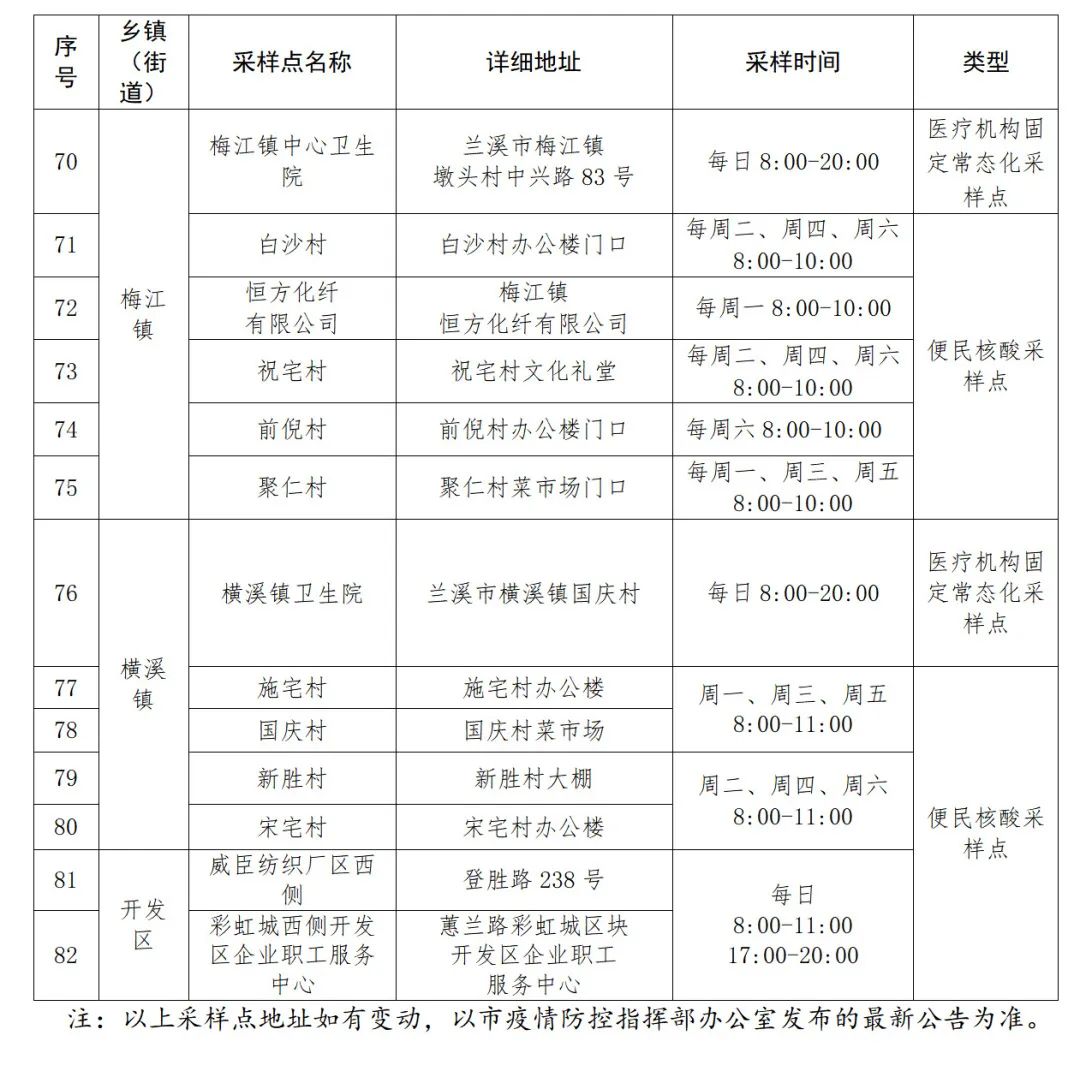

要求药店、诊所对购买退热药人员登记上报,并扩大常态化核酸检测覆盖面,2022年,浙江日均检测能力达150万管,居全国前列。

挑战与反思

尽管成绩显著,浙江省防控办仍面临多重压力:

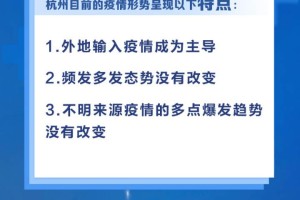

- 病毒变异与输入风险:奥密克戎毒株传播力增强,需持续优化入境人员闭环管理。

- 经济与防控平衡:部分中小企业受阶段性管控影响,呼吁更精细化的政策支持。

- 公众疲劳与配合度:长期防控导致部分民众松懈,需加强科普宣传。

对此,防控办已开始探索“精准赋码”“核酸自采”等新手段,并计划加强疫苗加强针接种率。

未来方向:常态化与韧性建设

浙江省防控办提出下一阶段重点:

- 完善公共卫生体系:扩建定点医院、增加ICU床位,提升医疗救治冗余度。

- 深化数字化防控:开发“疫情预测模型”,利用AI预判传播趋势。

- 强化跨省协作:与长三角地区共建应急物资调度平台。

浙江省新冠疫情防控办以科学决策、数字赋能和人文关怀为核心,为全国提供了“浙江样板”,其经验表明,疫情防控不仅是应急管理,更是对社会治理能力的全面考验,随着病毒变化和防控常态化,浙江仍需保持灵活应对,继续书写“人民至上、生命至上”的答卷。

(全文约1580字)

注:本文数据截至2023年10月,政策案例参考浙江省政府公开通报及媒体报道。

发表评论