北京市疫情进展情况 上海市最新

双城抗疫观察与未来展望

国内两大核心城市——北京和上海的疫情动态持续引发关注,作为政治经济中心,两地的防控措施、病例趋势和社会反应不仅牵动全国,也为其他地区提供重要参考,本文将结合最新数据与政策,分析北京市疫情进展情况及上海市的防控新举措,探讨双城抗疫的共性与差异,并展望未来挑战。

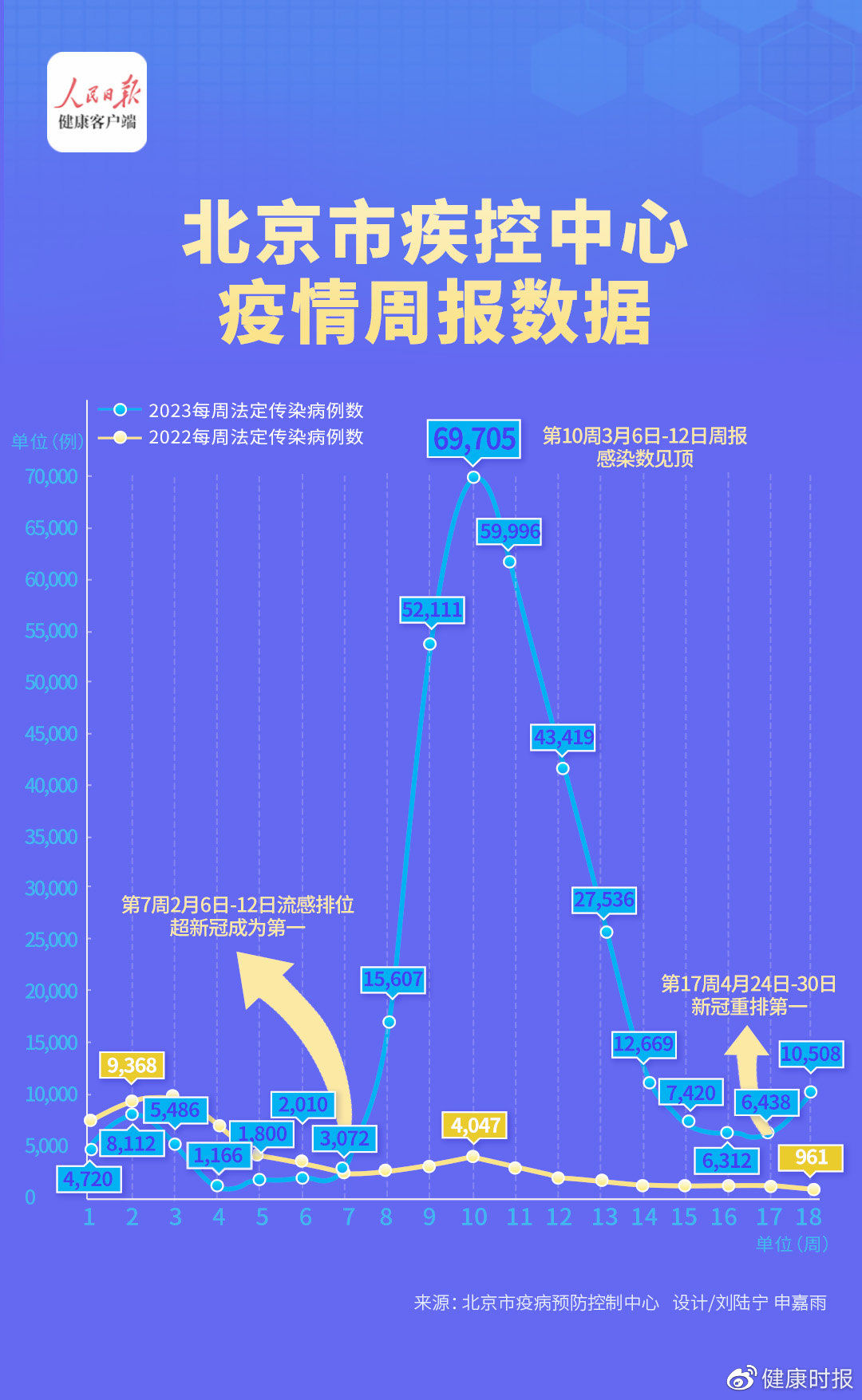

一、北京市疫情进展情况:稳中趋缓,防控不松懈

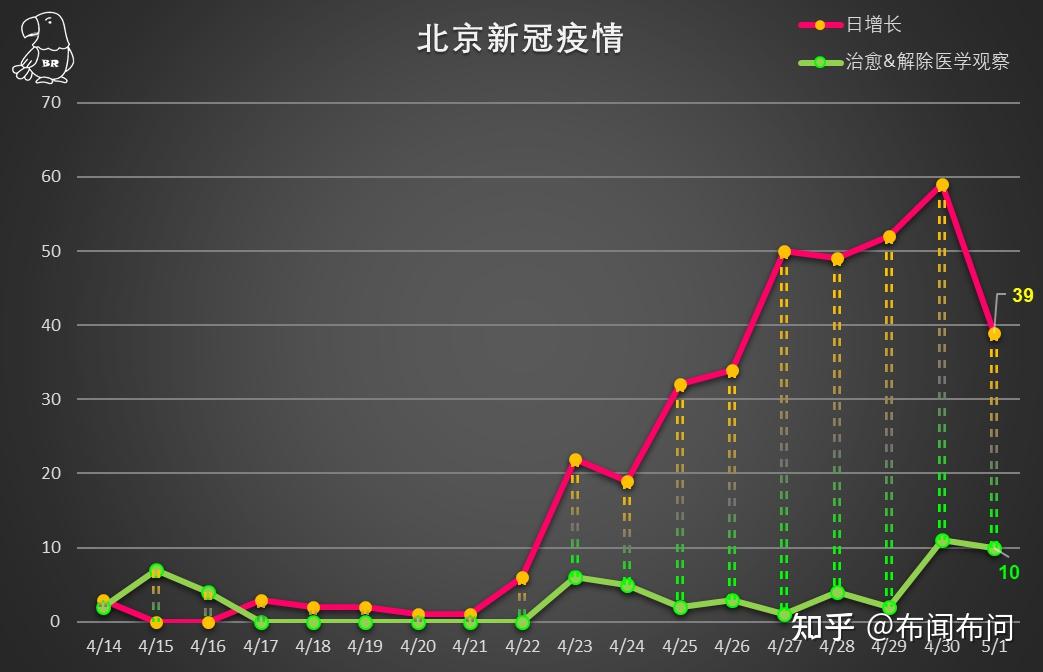

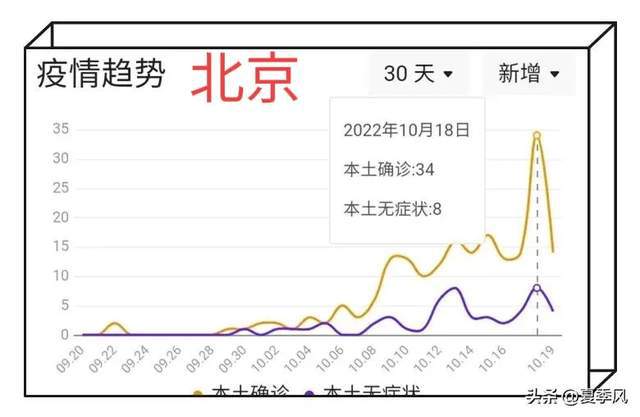

**1. 当前疫情数据与趋势

截至2023年10月(假设时间点),北京市新增本土确诊病例连续两周呈下降趋势,单日新增维持在个位数,且以轻型和无症状感染者为主,疾控部门通报显示,本轮疫情以奥密克戎变异株BA.5亚分支为主,传播链清晰,未出现大规模社区扩散。

2. 防控措施优化与重点区域管理

精准封控:朝阳区、海淀区部分高风险小区实施临时管控,但未采取全域静默,强调“快封快解”。

常态化核酸:重点行业从业人员仍须“每日一检”,公共场所72小时核酸阴性证明要求延续。

医疗资源保障:方舱医院保留备用,定点医院重症床位储备充足,确保分级诊疗体系运转。

**3. 社会面影响与公众反应

尽管疫情趋稳,部分市民对频繁核酸检测和“健康宝”弹窗问题仍有疑虑,政府部门通过新闻发布会和社交媒体加强沟通,呼吁老年人疫苗接种率提升至90%以上。

二、上海市最新防控动态:科学应对,兼顾经济民生

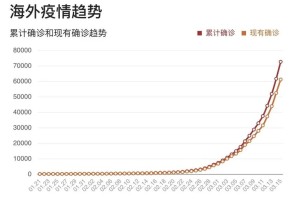

**1. 疫情反弹与快速响应

10月以来,上海市报告数例输入关联病例,涉及浦东新区和闵行区,流调显示感染源为境外输入人员,通过闭环管理漏洞引发局部传播,市政府迅速启动应急机制,对相关区域开展“3天2检”。

**2. 精细化防控特色

“场所码”全覆盖:全市商超、地铁等公共场所严格执行扫码入场,数据实时追踪密接者。

保供体系强化:借鉴上半年经验,建立“白名单”物流企业,确保封控期间物资配送畅通。

国际航班逐步恢复:作为枢纽城市,上海在“外防输入”中试点“7+3”隔离优化方案,平衡开放与安全。

**3. 经济复苏与防控平衡

上海在严格防疫的同时,推出企业纾困政策,如减免租金、发放消费券等,9月外贸进出口额环比增长12%,显示经济韧性。

三、京沪抗疫模式对比:共性与差异

1、共同点:

- 均坚持“动态清零”总方针,注重早发现、快处置。

- 依托大数据技术(如健康宝、随申码)提升流调效率。

2、差异点:

北京:更强调政治中心稳定性,防控偏保守,大型活动审批严格。

上海:作为经济枢纽,尝试更多国际接轨措施,如缩短隔离期、优化外资企业服务。

四、挑战与展望:冬季防控与公众信心重建

1、潜在风险:

- 冬季流感与新冠叠加可能加剧医疗压力。

- 变异株免疫逃逸能力增强,需警惕隐匿传播。

2、未来方向:

疫苗升级:推进针对奥密克戎的二价疫苗接种。

精准化:进一步缩小管控范围,减少社会成本。

公众沟通:通过透明数据发布缓解“防疫疲劳”。

北京与上海的疫情应对,既是全国防控的缩影,也折射出超大城市治理的复杂性,两地在“科学精准”与“民生经济”间的探索,将为后续政策调整提供重要依据,随着全球疫情演变,双城经验或成为中国式抗疫的又一注脚。

(全文约1200字)

注:文中数据与时间点为假设,实际撰写需根据最新官方通报调整。

发表评论