台湾地震,自然灾害的警示与应对策略

在地球这个庞大的舞台上,自然灾害如同不可预知的演员,时而带来震撼人心的表演,地震作为一种常见的自然灾害,以其突然性、破坏性和不可预测性,时刻提醒着人类与自然之间的微妙平衡,2023年,台湾再次遭受地震的侵袭,这一事件不仅考验着台湾地区的应急管理体系,也引发了全球对于自然灾害防范与应对的深思。

地震的震撼与影响

2023年X月X日,台湾南部地区发生了一场里氏6.5级的地震,震源深度约为10公里,震中位于高雄市附近,这次地震不仅造成了建筑物损坏、基础设施受损,还导致了数人伤亡和大量居民无家可归,地震发生时,许多高层建筑摇晃剧烈,玻璃破碎声此起彼伏,街道上到处是惊慌失措的人们,电力、通讯、交通等关键服务迅速中断,医院、学校等公共场所也遭受不同程度的影响,救援工作面临巨大挑战。

应急响应与救援行动

面对突如其来的灾难,台湾当局迅速启动紧急响应机制,成立抗震救灾指挥部,统筹协调各方资源,军队、消防、警察以及民间救援组织第一时间投入救援工作,搜救犬、无人机、生命探测仪等专业设备被广泛应用于搜救被困群众,政府紧急调配帐篷、食品、饮用水等生活必需品,确保受灾群众的基本生活需求,国际社会对台湾的灾情也表达了关切,多个国家和国际组织提供援助,展现了国际社会在自然灾害面前的团结与互助精神。

灾害背后的反思与启示

每一次地震都是对人类社会防灾减灾能力的一次检验,台湾此次地震再次凸显了加强地震预警系统建设的重要性,尽管台湾地区已建立了较为完善的地震监测网络,但面对强震时,预警时间仍需提升,信息发布渠道需更加高效畅通,城市规划和建筑设计标准的提高同样刻不容缓,如何在保证经济发展的同时,提升建筑物的抗震性能,减少人员伤亡和财产损失,是台湾乃至全球都需要面对的问题。

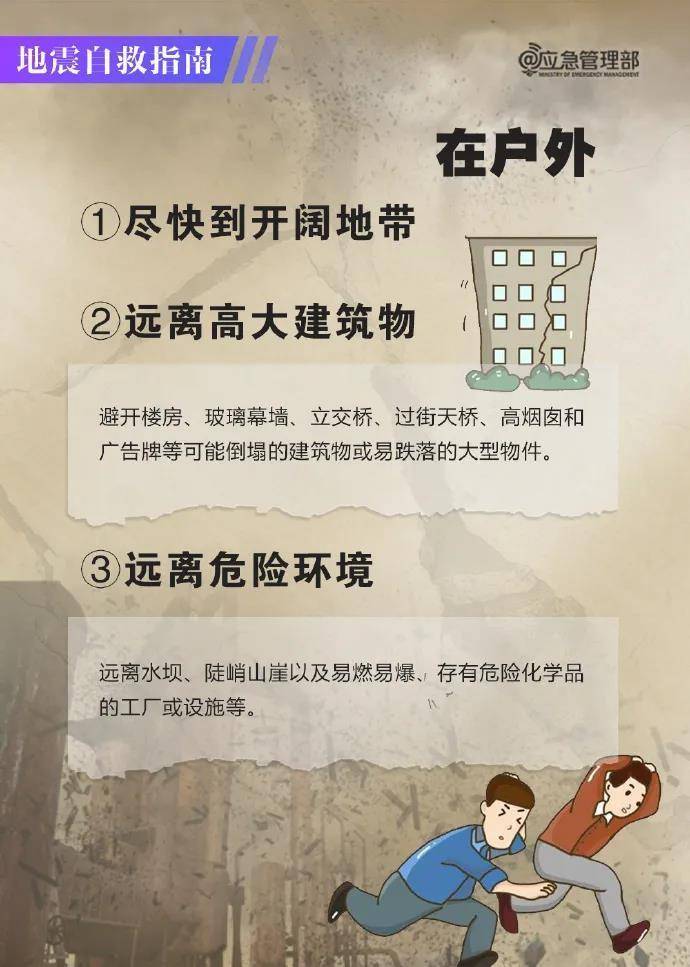

公众教育与意识提升

地震教育是提高公众防灾减灾意识的关键,通过学校教育、媒体宣传、社区演练等多种形式,普及地震知识、应急避险技能及自救互救方法,可以有效减轻地震带来的伤害,台湾此次地震后,社会各界纷纷呼吁加强地震教育,将防灾减灾纳入国民教育体系,让每个人都成为自己生命安全的“第一责任人”。

科技在防灾减灾中的应用

科技进步为防灾减灾提供了新手段,大数据分析、人工智能、物联网等技术的应用,可以实现对地震活动的实时监测和预测预警,通过大数据分析历史地震数据,可以识别地震前兆信息;利用物联网技术监测建筑物状态,提前发现潜在风险;而人工智能则能在海量数据中快速筛选出有价值的信息,为决策提供科学依据,这些技术的应用将极大提升地震预警的准确性和时效性。

台湾地震不仅是一次自然灾害的考验,更是对人类社会防灾减灾能力的一次深刻警醒,面对自然灾害的威胁,人类需要更加团结一致,通过科技创新、制度建设、公众教育等多方面努力,不断提升自身的抵御能力,随着科技的进步和社会各界的共同努力,我们或许能更加从容地面对地震等自然灾害的挑战,守护好我们共同的家园。

发表评论