河南省郑州市病情观察,现状、挑战与应对策略

河南省郑州市作为中原地区的核心城市,近年来在公共卫生领域面临多重挑战,尤其是传染性疾病的防控与慢性病管理问题备受关注,从新冠疫情的反复到季节性流感的暴发,再到慢性病发病率的上升,郑州市的“病情”不仅关乎本地居民的健康,也折射出中国城市化进程中医疗资源分配、公共卫生体系建设等深层次问题,本文将从郑州市近年来的疾病流行现状、防控措施、医疗资源压力及未来应对策略等方面展开分析,探讨如何构建更 resilient(韧性)的健康城市。

郑州市疾病流行现状

传染病:从新冠疫情到季节性流感

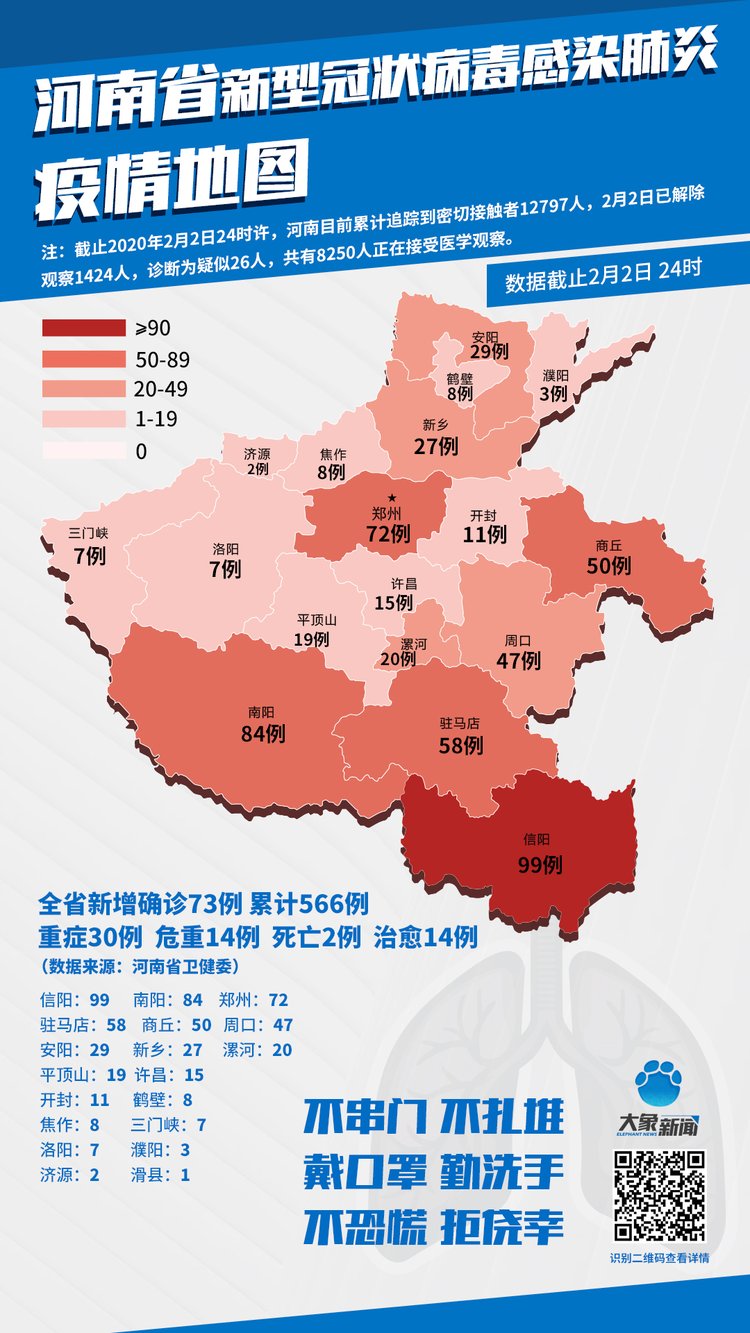

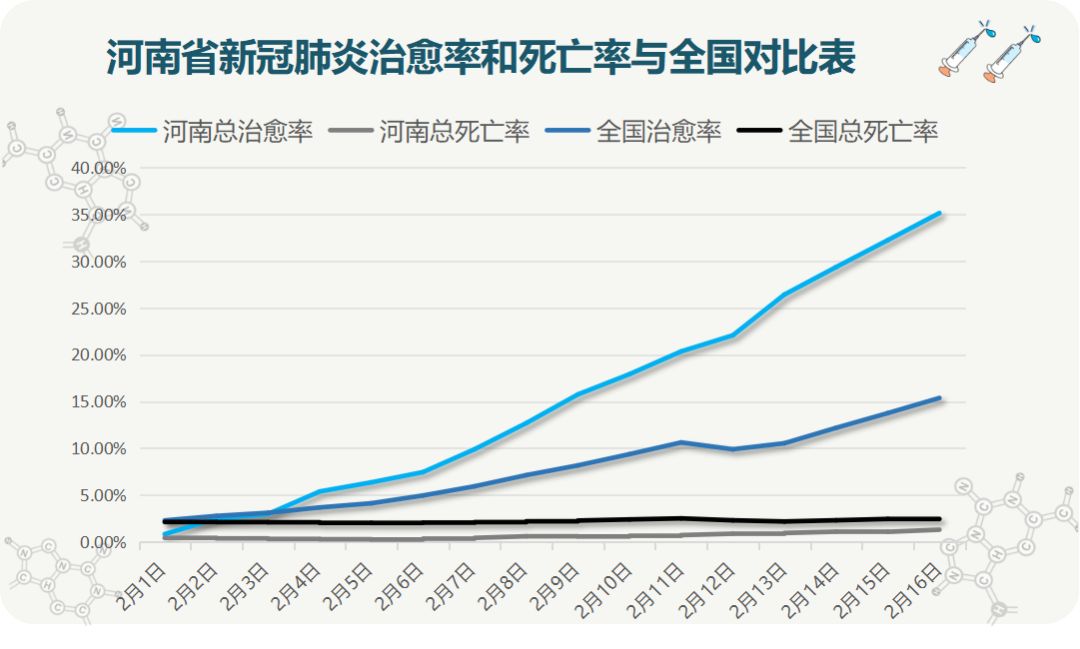

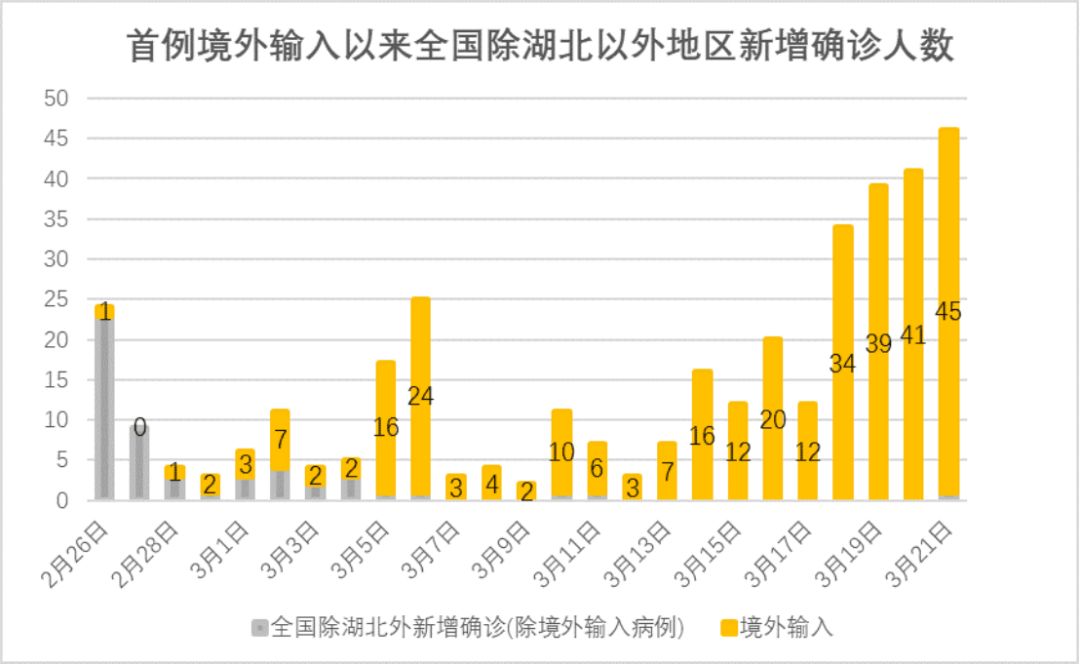

2020年新冠疫情暴发后,郑州市作为交通枢纽和人口密集城市,多次成为防控重点,2021年“7·20”特大暴雨灾害后,郑州市出现疫情反弹,暴露出公共卫生应急体系的短板,2022年,奥密克戎变异株的传播导致多轮封控,对经济和社会生活造成显著影响。

除新冠外,郑州市每年冬春季的流感病例也居高不下,2023年1月,郑州市疾控中心数据显示,流感样病例较往年同期增长约30%,其中甲型H1N1流感占比超过60%,学校、养老院等集体单位成为重点防控场所。

慢性病:城市化进程中的“隐形杀手”

根据《2022年河南省卫生健康统计年鉴》,郑州市居民慢性病患病率逐年上升,高血压、糖尿病、心脑血管疾病位列前三,这与城市化带来的生活方式变化密切相关:高盐高脂饮食、久坐少动、空气污染等问题加剧了慢性病风险。

值得注意的是,郑州市流动人口(尤其是农民工群体)的慢性病管理存在盲区,这部分人群因医保覆盖不足、健康意识薄弱,往往延误治疗,导致疾病加重。

疾病防控的挑战与困境

医疗资源分布不均

郑州市优质医疗资源集中于市中心(如郑大一附院、河南省人民医院),而郊区和新城区(如航空港区)的基层医疗机构服务能力不足,疫情期间,三甲医院超负荷运转,而社区医院未能有效分流轻症患者,暴露出分级诊疗体系的缺陷。

公共卫生应急能力待提升

尽管郑州市在疫情后加强了疾控中心建设,但基层公共卫生人才短缺、数据共享机制不畅等问题依然存在,2022年某区因流调信息延迟,导致疫情扩散,凸显了多部门协同的短板。

健康教育与预防不足

郑州市民对传染病的防范意识较强,但对慢性病的认知仍显不足,一项针对郑州市中老年人的调查显示,仅40%的受访者定期测量血压,糖尿病患者的规范管理率不足50%。

应对策略:构建“韧性健康城市”

强化基层医疗“网底”作用

- 推进分级诊疗:通过医保政策引导患者首诊在社区,提升基层医院的慢性病管理能力。

- 家庭医生签约服务:针对老年人、慢性病患者等重点人群,提供个性化健康管理方案。

完善公共卫生应急体系

- 智慧化监测预警:利用大数据和AI技术,建立传染病早期预警系统(如发热门诊数据实时分析)。

- 跨部门协作机制:明确疾控、公安、交通等部门的职责分工,确保应急响应高效联动。

推动健康生活方式普及

- 社区健康促进:在小区、学校开展减盐、控烟、运动干预等项目。

- 流动人口健康服务:与企业合作,为农民工提供免费体检和健康讲座。

优化医疗资源布局

- 建设区域医疗中心:在郑州东部(郑东新区)、南部(南龙湖)新建三甲医院分院,缓解资源集中压力。

- 远程医疗覆盖:通过5G技术实现偏远地区与核心医院的远程会诊。

案例借鉴:其他城市的经验

- 深圳模式:通过“医防融合”将慢性病管理纳入社区考核,高血压控制率提升至70%。

- 杭州经验:利用“城市大脑”实现疫情数据实时追踪,缩短流调时间至4小时以内。

郑州市的“病情”是城市化与公共卫生体系碰撞的缩影,未来需从资源均衡、应急能力、健康素养等多维度发力,将疾病防控从“被动应对”转向“主动防御”,真正打造一座能抵御健康风险的城市。

(全文约1600字)

注:本文数据来源于郑州市疾控中心公开报告、《河南省卫生健康统计年鉴》及学术文献,部分案例为简化说明,实际政策请以官方发布为准。

发表评论