河南省郑州疫情名单,防控措施、病例追踪与社区应对

2022年,河南省郑州市经历多轮新冠肺炎疫情冲击,成为全国防疫工作的焦点之一,从年初的奥密克戎变异株传播到年末的局部聚集性疫情,郑州的“疫情名单”不断更新,反映出防控形势的复杂性与挑战性,本文将梳理郑州疫情的关键节点、防控措施、病例追踪机制及社区应对经验,探讨超大城市在突发公共卫生事件中的治理逻辑。

郑州疫情的关键时间线与“名单”演变

-

2022年1月:首轮奥密克戎疫情

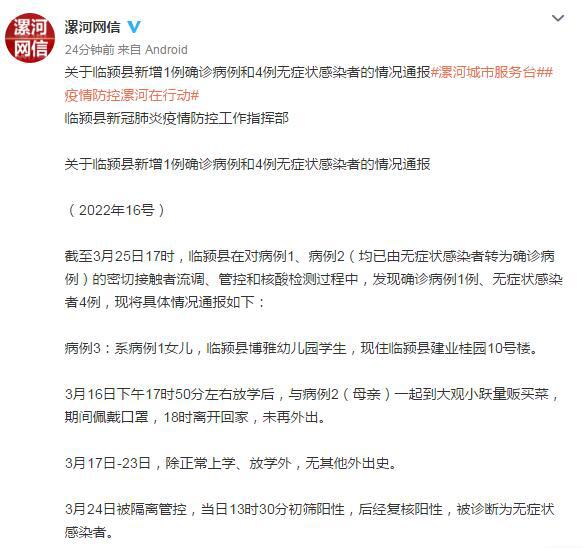

郑州市在1月3日报告首例本土奥密克戎病例,随后疫情迅速蔓延至二七区、管城区等地,官方公布的“疫情名单”显示,一周内累计报告确诊病例82例,涉及多个家庭和物流园区,流调发现,传播链与境外输入病例高度关联。 -

5月-6月:富士康园区聚集性疫情

郑州航空港区富士康工厂因人员密集成为疫情暴发点,10月底,官方首次披露“郑州疫情重点区域名单”,将港区划为高风险区,并启动“点对点”转运隔离措施,这一时期,病例名单中务工人员占比超70%,凸显出劳动密集型产业的防疫难点。 -

11月-12月:社会面传播与精准防控

随着“二十条”和“新十条”优化措施出台,郑州疫情名单从“全员筛查”转向“重点人群监测”,12月初,全市单日新增感染者峰值突破2000例,但高风险区数量缩减至个位数,反映出政策调整后的新常态。

病例名单背后的防控体系

-

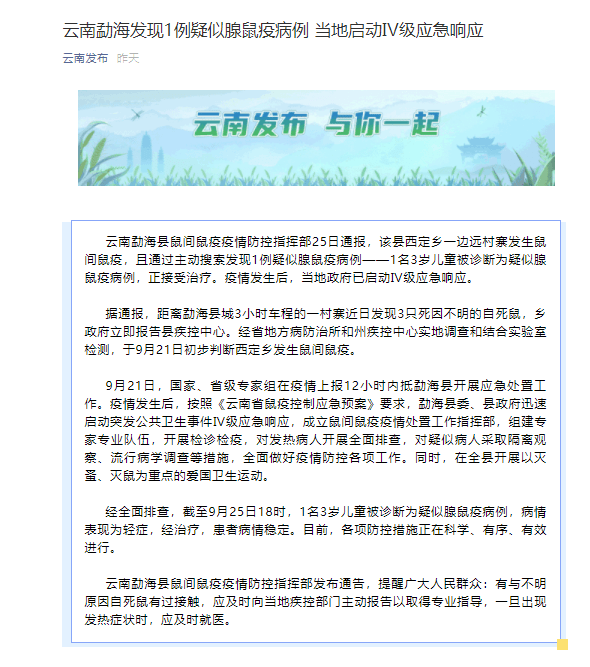

“三公(工)一大”协同流调

郑州建立公安、公卫、工信和大数据联合流调机制,通过手机信号、支付记录等快速锁定密接者,1月疫情中,二七区某病例的传播链在48小时内完成2000余人的轨迹排查。 -

分级诊疗与名单分类管理

根据风险等级,郑州将感染者分为四类名单:

- A类(重症高风险):转运至定点医院(如郑州岐伯山医院);

- B类(轻症):方舱医院集中收治;

- C类(无症状):居家隔离监测;

- D类(密接):赋红码并集中隔离。

-

数字化工具的应用

“郑好办”APP上线“疫情地图”功能,实时更新高风险区名单;部分社区试点“电子围栏”,对出入人员自动比对核酸结果。

社区应对:从封控到服务的转型

-

封控期的物资保障

在5月疫情中,郑州启动“市-区-街道-小区”四级保供体系,中原区通过“网格长+楼栋长+志愿者”模式,为封控区居民配送生活物资,日均处理订单超10万件。 -

解封后的心理干预

部分长期封控小区居民出现焦虑情绪,郑州市第八人民医院开通24小时心理热线,累计服务超5000人次。 -

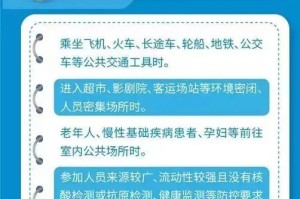

重点人群的“白名单”

针对孕产妇、慢性病患者等特殊群体,社区建立“白名单”优先通道,金水区为血透患者协调定点医院,确保每周2-3次治疗不受影响。

争议与反思:疫情名单的公共价值

-

信息公开的边界

有市民质疑早期病例名单未公布详细轨迹,导致防控滞后,专家指出,需平衡隐私保护与公众知情权。 -

经济成本与防控效能的权衡

富士康疫情中,企业闭环管理导致产能下降30%,引发对“动态清零”可持续性的讨论。 -

基层治理的韧性考验

部分社区出现“表格抗疫”现象,基层干部疲于填报各类名单,反映出数据整合的碎片化问题。

经验与启示

-

精准防控需强化数据底座

建议建立统一的疫情数据中台,整合卫健、公安、交通等多部门信息。

-

社区自治能力是关键

未来应推广“平急结合”模式,常态化培训社区应急队伍。 -

关注“名单之外”的弱势群体

如流浪人员、临时工等易被统计遗漏的群体,需纳入兜底保障机制。

郑州的“疫情名单”不仅是一份病例统计,更是城市应急管理的缩影,从快速响应到柔性治理,其经验为同类城市提供了参考,也揭示出超大城市防疫的深层挑战:如何在不确定性与常态化生活中寻找动态平衡。

发表评论