北京生物疫苗助力香港抗疫,科学合作与公共健康的新篇章

2020年以来的全球新冠疫情,让疫苗成为人类对抗病毒的核心武器,作为中国自主研发的新冠疫苗之一,北京生物(国药集团中国生物北京生物制品研究所)的灭活疫苗(BBIBP-CorV)不仅在内地广泛接种,更通过中央政府的支持进入香港特别行政区,成为香港抗疫的重要助力,本文将探讨北京生物疫苗的科学背景、在香港的接种情况、社会反应,以及其对两地公共卫生合作的深远意义。

北京生物疫苗的科学性与全球认可

技术路线与有效性

北京生物疫苗采用传统的灭活技术,通过培养并灭活新冠病毒,保留其免疫原性而无需担心病毒活性,根据世界卫生组织(WHO)的评估,该疫苗对 symptomatic COVID-19 的保护效力约为79%,对重症和死亡的防护率更高,灭活疫苗的优势在于技术成熟、安全性高,适合老年人和基础疾病患者接种。

国际认可与供应

截至2023年,北京生物疫苗已获WHO紧急使用清单(EUL)及超过100个国家的批准,包括匈牙利、塞尔维亚等欧洲国家,其全球供应量超20亿剂,体现了中国疫苗的“全球公共产品”定位。

北京生物疫苗进入香港的背景与过程

香港疫情与疫苗需求

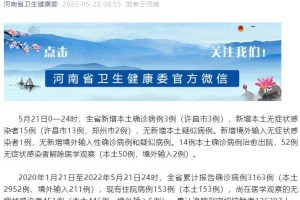

香港作为国际金融中心,人口密集且流动性高,在2022年初遭遇奥密克戎变异株冲击,单日确诊一度突破5万例,彼时,香港的疫苗接种率(尤其是老年人)偏低,亟需安全有效的疫苗补充。

中央政府的支援与分配

中央政府应香港特区政府请求,分批次向香港调拨北京生物疫苗(香港称“科兴疫苗”与“国药疫苗”均为灭活技术),2022年2月,首批100万剂抵港,优先用于长者院舍和儿童接种。

接种策略与数据

香港采取“双轨制”,市民可选择北京生物疫苗或复必泰(mRNA疫苗),根据香港卫生署数据,截至2023年6月,约45%的接种者选择灭活疫苗,其中北京生物疫苗占主要比例,研究显示,灭活疫苗在降低重症和死亡风险方面表现优异,为香港“动态清零”政策提供了关键支持。

香港社会对北京生物疫苗的反应

公众接受度的变化

初期部分港人对内地疫苗持观望态度,但随着科学数据的公开和本地专家(如袁国勇教授)的背书,接种率逐步上升,香港大学研究指出,灭活疫苗的副作用率(如发热、肌肉酸痛)显著低于mRNA疫苗,这对犹豫群体产生了积极影响。

反对声音与谣言应对

少数政治团体曾炒作疫苗“安全性”问题,但特区政府通过透明化不良事件监测数据(如每百万剂次严重过敏反应率低于国际标准)有效辟谣,媒体亦广泛报道印尼、巴西等国的真实世界研究,强化公众信心。

特殊群体的接种推动

针对老年人和儿童,香港推出“疫苗通行证”和学校外展接种服务,北京生物疫苗因无需超低温储存,便于在社区诊所和养老院推广,成为弱势群体的首选。

北京生物疫苗对两地合作的启示

公共卫生合作的典范

此次疫苗支援体现“一国两制”下中央对香港的关怀,也为未来突发公共卫生事件的协作树立模板,2023年流感季,香港再次引入内地疫苗以应对混合感染风险。

科技与产业协同

北京生物疫苗的原料供应、冷链物流等环节均有香港企业参与,促进两地生物科技产业链融合,香港的国际化监管经验亦助力国产疫苗通过WHO预认证。

全球健康治理的角色

通过香港这一窗口,中国疫苗的国际形象进一步提升,香港为东南亚国家提供疫苗接种证明互认服务,间接推动“健康丝绸之路”建设。

挑战与未来展望

尽管成效显著,但香港仍需解决以下问题:

- 长期免疫策略:面对病毒变异,需研究灭活疫苗加强针的混合接种效果。

- 信息透明化:持续公开疫苗数据,避免政治化干扰科学决策。

- 本地化生产:探讨在香港建立疫苗分装生产线,提升应急能力。

随着mRNA疫苗(如沃森生物-复必泰合资项目)的本地化落地,香港或将成为中外疫苗技术交流的枢纽,而北京生物疫苗的经验将为这一进程奠定信任基础。

北京生物疫苗在香港的实践,不仅是科学与疫情的对抗,更是两地民心相通、制度协作的缩影,从最初的质疑到广泛接纳,这一历程证明:在公共卫生危机前,唯有摒弃偏见、依托科学,才能守护共同的家园,香港的抗疫故事,也将为全球提供“多元疫苗策略”的中国方案。

(全文约1580字)

注:本文数据截至2023年8月,后续进展需结合最新官方发布。

发表评论