北京与天津疫情双城记,防控策略、经济影响与区域协作的深度解析

2022年初,奥密克戎变异株的快速传播让中国多个城市面临严峻挑战,其中北京与天津的疫情尤为引人关注,作为京津冀城市群的核心,两地在疫情应对中既展现出共性,又因城市定位差异而采取不同策略,本文将从疫情发展脉络、防控措施对比、经济民生影响、区域协作机制及未来启示五个维度,深入分析这两座北方重镇的抗疫实践。

疫情发展脉络:时间线与病毒溯源

-

天津首战奥密克戎

2022年1月8日,天津报告首例本土奥密克戎病例,成为中国首个正面迎战该毒株的特大城市,疫情溯源显示,病毒可能通过境外输入物品传播,并在寒假返乡潮中加速扩散,天津迅速启动全员核酸检测,两周内完成四轮筛查,单日检测能力突破千万人次。 -

北京的多点散发压力

北京在天津疫情后一周出现关联病例,但主要挑战来自国际航班输入和冷链传播,4月底,朝阳区聚集性疫情再次拉响警报,部分区域升级管控措施,两城疫情虽有关联,但北京更注重“动态清零”与精准流调的结合,避免全域静态管理。

防控策略对比:精准与快速的博弈

- 天津的“闪电战”模式

- 全域核酸+分级管控:以快制快,48小时内划定封控区、管控区,同步公布病例轨迹细节。

- 学校防控创新:针对中小学生占比高的特点,推出“家庭共同居住成员同步筛查”机制。

- 北京的“外科手术式”防控

- 社会面清零优先:对重点行业(如外卖、快递)实行“每日一检”,首创“弹窗④”提醒风险人群。

- 保供体系韧性:通过“白名单”制度保障物流畅通,疫情期间蔬果供应量保持日均2.5万吨。

经济民生影响:数据与案例

- 短期冲击与结构性差异

- 天津一季度GDP增速放缓至0.1%,餐饮业收入下降18%,但港口货物吞吐量逆势增长4.3%。

- 北京高技术制造业表现亮眼,新能源汽车产量增长1.2倍,但线下消费市场萎缩约12%。

- 民生痛点与应对

- 跨城通勤困境:每日约30万京津通勤族面临“双城码”互认难题,后期推出“绿色通道”临时通行证。

- 小微企业扶持:天津发放消费券1.5亿元,北京对承租国有房屋的中小微企业减免6个月租金。

区域协作机制:联防联控的实践与突破

- 京津冀一体化防疫框架

- 三地建立“数据共享专班”,实现确诊病例轨迹10分钟内跨省推送。

- 北京向天津支援200名流调人员,天津为北京提供40万管/日的核酸检测冗余产能。

- 争议与改进

- 初期存在健康码标准不统一、物资运输卡口重复查验等问题,后期通过“电子通行证”逐步优化。

未来启示:超大城市群防疫的思考

-

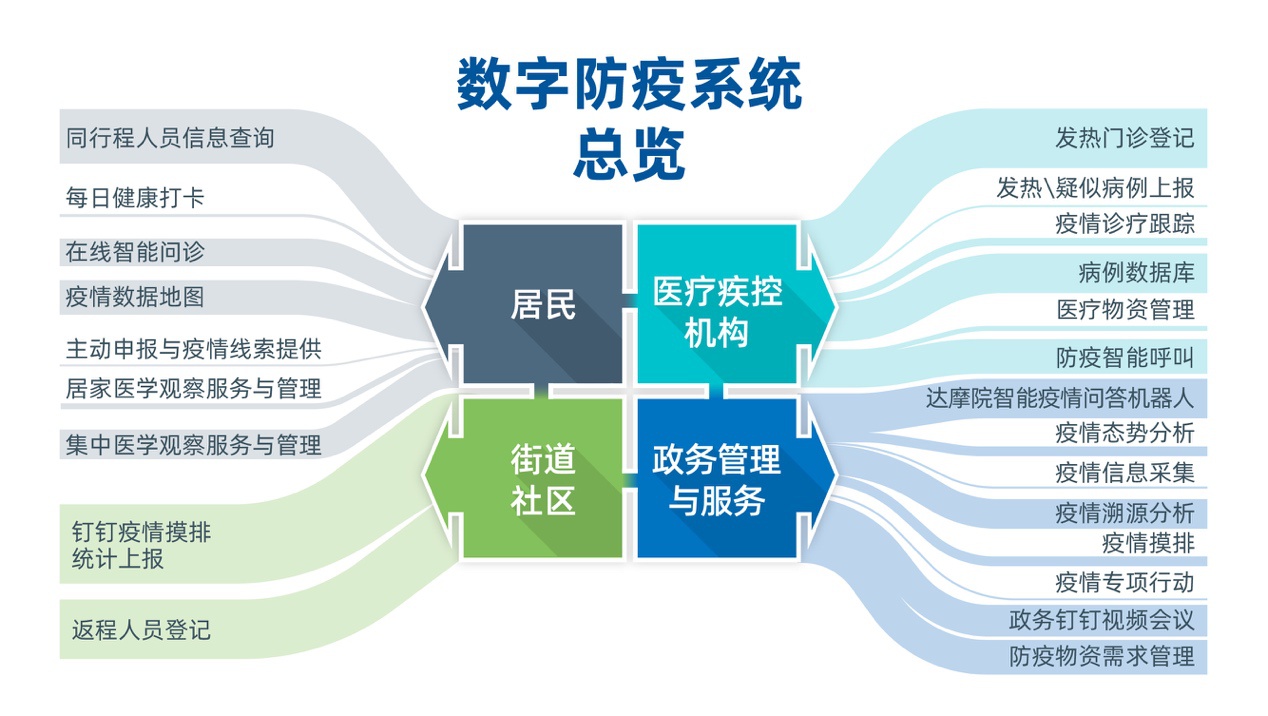

科技赋能的长效机制

北京“健康宝”智能升级、天津“数字防疫地图”等工具证明,大数据能提升响应速度,但需平衡隐私保护。 -

平急结合的基础设施

天津滨海新区建设的“战时可转换医院”、北京大兴国际机场预留的隔离区,为未来应急提供硬件储备。 -

区域协同的深层挑战

疫情暴露了京津冀在医疗资源分布(北京三甲医院占比超60%)、产业配套等方面的不均衡,需从“应急协作”转向“常态互补”。

北京与天津的抗疫实践,既是特大城市治理能力的试金石,也为全球城市群应对公共卫生危机提供了中国方案,两座城市在“精准”与“速度”之间的不同选择,本质上是对“人民至上”理念的殊途同归,随着R0值更高的变异株可能出现,构建更具弹性的区域防疫网络将成为京津冀发展的关键命题。

(全文约1280字)

注:本文数据截至2022年6月,如需更新最新疫情动态或补充细节可进一步调整。

发表评论