黑龙江到北京,疫情传播链的警示与防控思考

2023年冬季,中国多地再次出现新冠疫情反弹,其中一条从黑龙江到北京的传播链引发了广泛关注,这条传播链不仅揭示了病毒跨区域传播的风险,也暴露了疫情防控中的潜在漏洞,本文将从疫情传播的背景、具体案例、防控措施、社会影响及未来建议等方面展开分析,探讨如何更有效地应对此类跨区域疫情传播。

疫情传播背景:黑龙江与北京的双重压力

黑龙江作为中国东北的重要省份,冬季气候寒冷,人口流动性大,加之边境口岸的防控压力,使其成为疫情的高风险地区,而北京作为国家政治、经济、文化中心,人口密集,交通网络发达,一旦病毒输入,极易引发大规模传播。

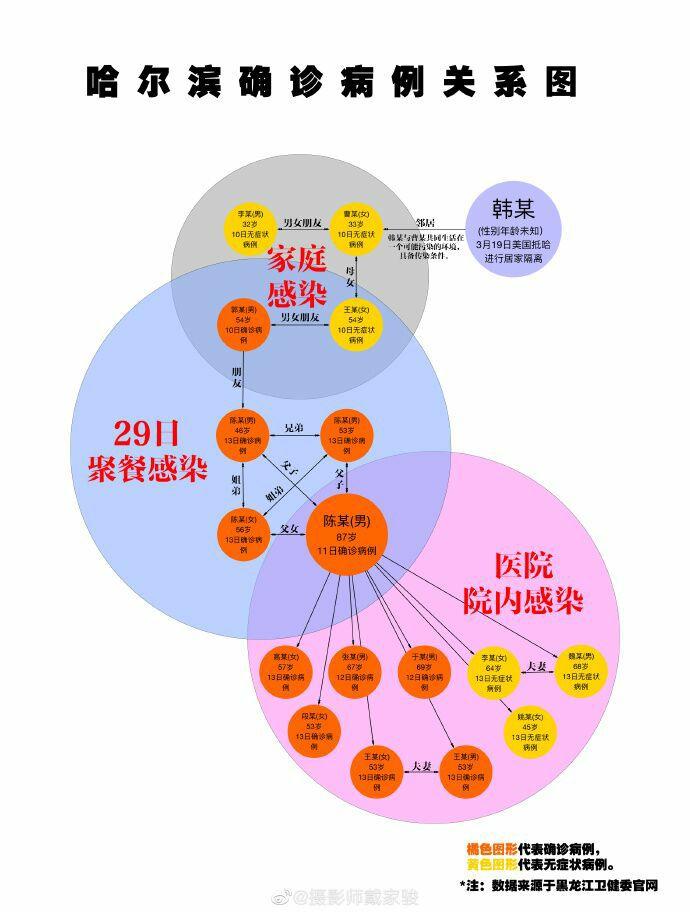

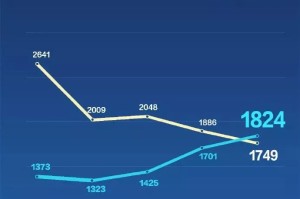

2023年11月,黑龙江某地出现聚集性疫情,随后通过人员流动迅速扩散至北京,感染者中包括返乡人员、商务出差者及旅游群体,病毒通过高铁、航班等交通工具快速传播,使得北京多个区出现关联病例,这一传播链的形成,再次凸显了跨区域疫情防控的复杂性。

具体传播案例:从黑龙江到北京的路径分析

返乡人员流动

疫情初期,黑龙江某地出现家庭聚集性感染,部分在京务工人员返乡探亲后返京,未严格执行隔离政策,导致病毒输入北京。

商务与旅游活动

冬季是黑龙江冰雪旅游旺季,部分北京游客前往黑龙江旅游,返京后核酸检测呈阳性,商务人士的频繁往来也加速了病毒传播。

交通枢纽的防控漏洞

哈尔滨、北京等地的机场、火车站虽设有健康码查验和核酸检测点,但由于客流量大,部分无症状感染者仍可能漏检,导致病毒在不知不觉中扩散。

防控措施与挑战

加强跨区域联防联控

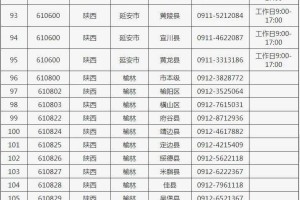

- 黑龙江与北京建立疫情信息共享机制,确保感染者轨迹可追溯。

- 对高风险地区返京人员实施“7天居家隔离+3天健康监测”政策。

提高核酸检测效率

- 在机场、火车站增设快速核酸检测点,缩短结果等待时间。

- 推广“抗原自测+核酸复核”模式,提高早期筛查能力。

强化社会面管控

- 北京部分区域实施临时管控,减少人员聚集。

- 公共场所严格执行扫码、测温、戴口罩等措施。

面临的挑战

- 病毒变异速度快:奥密克戎新亚型的传播力增强,部分感染者症状轻微,难以早期发现。

- 公众防疫疲劳:长期疫情防控导致部分民众松懈,不配合流调或逃避核酸检测。

- 经济与防疫的平衡:严格的管控措施可能影响商业活动和居民生活,如何在防控与经济发展之间取得平衡是一大难题。

社会影响与公众反应

对经济的影响

- 北京部分商圈、餐饮场所因疫情暂时关闭,影响线下消费。

- 黑龙江冰雪旅游受挫,部分景区客流量下降。

对公众心理的影响

- 部分民众对频繁的核酸检测和隔离政策产生抵触情绪。

- 社交媒体上出现“黑龙江人进京受限”等不实信息,加剧地域歧视。

医疗资源压力

- 北京部分医院发热门诊就诊量激增,轻症患者挤占医疗资源。

- 黑龙江基层医疗机构面临检测、隔离设施不足的问题。

未来防控建议

优化跨区域流动管理

- 推广“电子健康通行证”,实现全国健康码数据互通。

- 对高风险地区人员实施“点对点”闭环管理,减少途中传播风险。

加强公共卫生宣传

- 通过短视频、社交媒体等渠道普及科学防疫知识,减少谣言传播。

- 鼓励公众做好个人防护,如佩戴口罩、减少聚集等。

提升基层防控能力

- 增加社区核酸检测点,提高采样效率。

- 培训更多流调人员,确保疫情早发现、早处置。

推动疫苗接种与药物储备

- 鼓励老年人等重点人群接种加强针,降低重症风险。

- 储备抗病毒药物,确保感染者能得到及时治疗。

黑龙江到北京的疫情传播链再次提醒我们,疫情防控不能松懈,面对病毒变异和跨区域传播的挑战,政府、社会和公众需共同努力,构建更加科学、精准的防控体系,只有坚持“动态清零”与精准防控相结合,才能最大程度减少疫情对经济和社会的影响,保障人民的健康与安全。

随着科技手段的进步和防控经验的积累,我们有信心能够更好地应对类似疫情传播事件,守护好每一座城市的健康防线。

(全文约2000字)

发表评论