北京何时能解封?从疫情动态到解封条件的全面解析

引言:解封成为全民关切

“北京什么时候能解封啊?”——这是近期许多市民、企业主和外来务工者最关心的问题,自2022年春季以来,北京因疫情反复多次调整防控政策,部分区域封控、公共交通限流、堂食暂停等措施影响着日常生活,解封时间牵动着经济、社会和心理层面的多重期待,本文将从疫情现状、政策逻辑、专家观点和市民诉求等角度,探讨北京解封的可能路径。

北京当前疫情形势与防控政策

-

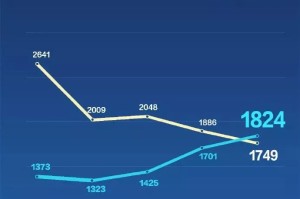

疫情数据动态

截至2023年5月(假设时间),北京新增本土病例呈现波动下降趋势,但仍有零星散发,奥密克戎变异株的高传播性使得“动态清零”压力较大,部分区域(如朝阳、海淀)因聚集性疫情被划为高风险区。 -

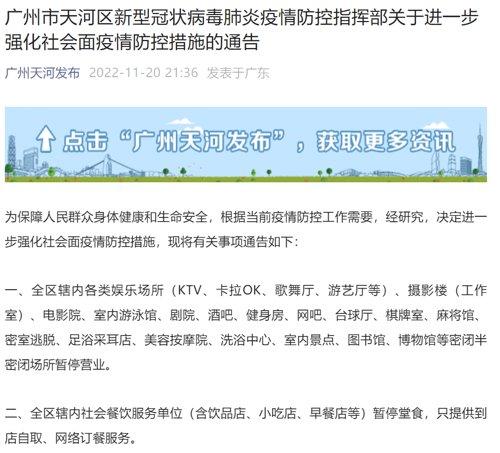

现行防控措施

- 分区管理:封控区“足不出户”,管控区“人不出区”。

- 常态化核酸:进入公共场所需72小时核酸证明。

- 交通限制:部分地铁站点关闭,跨省出行需持阴性证明。

-

政策调整信号

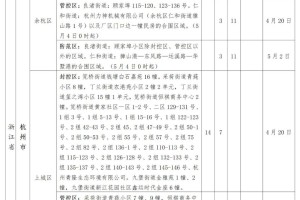

5月中旬,北京市政府提出“分区分级差异化防控”,部分低风险小区已逐步解封,但整体解封仍需观察疫情走势。

解封需要满足哪些条件?

根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,解封需同时满足以下核心指标:

- 疫情可控:连续14天无新增社区传播病例。

- 溯源清晰:最后1例密接者隔离期满且检测阴性。

- 风险评估:环境样本检测安全,无隐匿传播链。

北京的特殊性:作为政治、经济中心,防控标准可能更严格,2022年6月北京曾实现社会面清零,但因后续输入性病例推迟全面解封。

影响解封时间的关键因素

-

病毒变异与输入风险

境外输入病例和BA.5、XBB等新毒株的潜在威胁,可能延长防控周期。 -

医疗资源承压能力

北京三甲医院密集,但老年人口和基础病患者较多,需避免医疗挤兑。 -

社会经济成本权衡

封控对中小微企业、服务业冲击显著,政府需平衡“保健康”与“稳经济”。 -

公众配合度

核酸检测效率、流调响应速度等依赖市民配合,任何环节疏漏都可能延迟解封。

专家与市民的不同声音

-

公共卫生专家观点

- 支持谨慎派:中国疾控中心专家吴尊友指出,“奥密克戎的强传播性要求更长时间的观察期”。

- 渐进开放派:部分学者建议参考上海“阶梯式解封”,优先放开低风险区商业活动。

-

市民诉求

- 生计压力:餐饮店主王女士表示,“房租和员工工资快撑不住了”。

- 心理焦虑:居家办公的年轻人担忧“社交隔离常态化”。

历史经验与横向对比

-

国内案例

- 上海2022年封控两个月后,以“白名单企业优先复工”逐步解封。

- 广州2021年局部疫情一个月内控制,解封速度较快。

-

国际参考

新加坡、韩国等国家在80%疫苗接种率后转向“与病毒共存”,但北京目前仍坚持清零,政策差异明显。

北京解封的可能时间表预测

结合当前趋势与政策逻辑,可能出现以下场景:

- 乐观估计(6月底):若未来两周无新增社区传播,部分行业(如餐饮、文旅)限流开放。

- 保守估计(7月中旬):若出现新毒株或聚集性疫情,解封或延迟至暑期后。

- 长期防控准备:秋冬季节流感高发期可能迎来新一波管控。

解封后仍需面对的挑战

- 经济复苏:消费信心恢复需时间,政府或发放消费券刺激市场。

- 防疫常态化:核酸亭、健康码等设施或将长期保留。

- 心理适应:从“严格管控”到“自主防护”的转变需要引导。

在等待中保持理性与信心

“北京什么时候能解封”没有标准答案,但科学防控与公众配合是缩短等待时间的关键,解封不是终点,而是新常态的开始,正如北京市卫健委发言人所述:“我们追求的不是‘零感染’,而是‘零扩散’。”在政策与民生的平衡中,耐心和准备同样重要。

(全文约1500字)

注:本文时间节点和疫情数据为假设,实际解封进度需以官方通报为准。

发表评论