从香港到拉萨,一场跨越千里的心灵朝圣之旅

香港与拉萨,两座看似毫无关联的城市,却在我的生命旅程中形成了一条奇妙的精神轴线,一边是东方之珠的繁华璀璨,一边是雪域圣城的纯净神秘;一边是资本主义的极致体现,一边是藏传佛教的信仰中心,这条从维多利亚港到布达拉宫的路线,不仅是一次地理上的跨越,更是一场从物质到精神、从喧嚣到宁静的心灵朝圣。

香港的清晨总是从一杯丝袜奶茶开始,站在中环的摩天大楼之间抬头仰望,玻璃幕墙将天空切割成几何形状,叮叮车与双层巴士在狭窄的街道上穿梭,西装革履的上班族行色匆匆,这座城市仿佛一台永不停歇的精密机器,每个人都是其中不可或缺的齿轮,我曾在这钢筋水泥的森林里生活五年,白天在投行分析数据,夜晚在兰桂坊消解压力,香港教会我效率与竞争,却也让我逐渐迷失在数字与绩效构成的迷宫中,直到某个加班的深夜,当我在太平山顶俯瞰维港夜景时,突然意识到这璀璨灯火照不亮的,是自己内心越来越深的空洞。

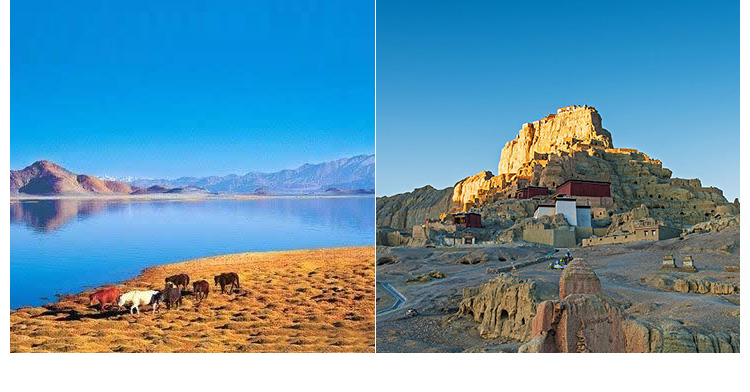

决定前往拉萨的契机源于一次偶然,在尖沙咀的二手书店,我翻到一本泛黄的《西藏生死书》,书中关于转经筒与玛尼堆的描述莫名触动了我,三周后,我辞去工作,带着简单的行囊踏上这趟朝圣之旅,从香港西九龙站乘坐高铁到广州,再转乘Z264次列车,这条被誉为"天路"的青藏铁路将带我穿越中国腹地,直达世界屋脊,当列车驶过青海湖,窗外成群的牦牛与经幡第一次映入眼帘时,我忽然明白,这趟旅程早已不是简单的旅行,而是一场自我救赎的仪式。

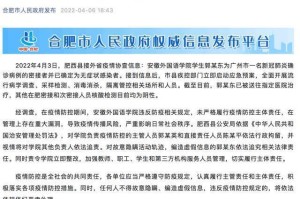

拉萨给我的第一印象是阳光——那种毫无保留、直抵灵魂的阳光,站在布达拉宫广场,仰望这座矗立了1300多年的宫殿,红白相间的外墙在阳光下熠熠生辉,与香港玻璃大厦的反光截然不同,前者是历史的沉淀,后者是现代的表象;前者让人心生敬畏,后者令人目眩神迷,在八廓街转经的人流中,我跟着手持转经筒的老阿妈亦步亦趋,她布满皱纹的脸上有种香港街头难得一见的安详,磕长头的朝圣者身体与大地碰撞的闷响,转经筒转动时的吱呀声,低声诵经的嗡鸣,这些声音逐渐取代了我脑海中此起彼伏的手机提示音。

在大昭寺门前的青石板上,我遇到一位从阿里地区徒步三个月来到拉萨的朝圣者,他不会说普通话,我们只能通过手势交流,当他从怀中掏出一块风干的牦牛肉硬要分给我时,我突然想起香港茶餐厅里那些精确到克的套餐,在这个物质极度丰富的时代,我们反而失去了分享的纯粹快乐,在色拉寺辩经场,僧人们激烈的辩论与突然的笑声构成奇妙的和谐,让我反思在香港职场中那些表面客气实则暗流涌动的人际关系。

夜幕降临,我坐在平措康桑青年旅社的屋顶,看着星空下的布达拉宫,香港的夜空永远被霓虹渲染成紫红色,而这里的银河清晰得仿佛触手可及,两个城市,两种生活,在这静谧的星空下形成鲜明对比,我突然理解,香港代表着我曾经追求的"拥有"——金钱、地位、物质享受;而拉萨展现的却是"存在"的本质——与自然和谐共处,对生命保持敬畏,在简单中寻找满足。

回港的飞机上,我重新翻阅那本《西藏生死书》,发现原先用荧光笔标记的段落旁,不知何时添了许多新的批注,香港到拉萨的直线距离约2500公里,但这段旅程在我心中留下的轨迹却无法用数字衡量,它像一面镜子,照见我被都市生活遮蔽的本真;又像一把钥匙,打开了我未曾察觉的精神维度,现在的我依然生活在香港,依然会为工作忙碌,但内心某个角落永远驻留着拉萨的阳光——那束能够穿透物质迷雾,照亮灵魂深处的光。

从维多利亚港到拉萨河,从太平山顶到药王山观景台,这条连接两座城市的路线,最终成为连接我过去与未来的桥梁,或许每个人都需要这样一场朝圣,不一定非要前往雪域高原,但必定要穿越自己内心的荒原,找回在尘世奔波中遗失的那份纯粹与宁静。

发表评论