郑州与南京,两座城市的疫情应对与反思

疫情下的城市治理与民生挑战**

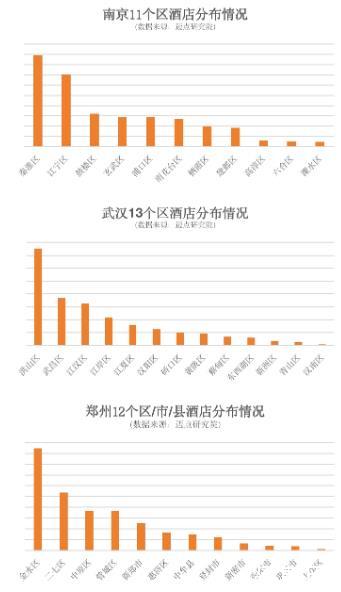

2021年夏季,中国两座重要城市——郑州和南京,先后遭遇了新冠疫情的严峻挑战,南京禄口国际机场的疫情外溢,以及郑州在暴雨灾害后的疫情反弹,让两座城市的防控体系面临巨大考验,这两次疫情不仅暴露了城市治理中的短板,也引发了公众对疫情防控、应急管理和民生保障的深刻思考,本文将从疫情背景、防控措施、社会影响及经验教训等方面,对郑州和南京的疫情应对进行对比分析。

南京疫情:禄口机场的“破防”与扩散

疫情背景

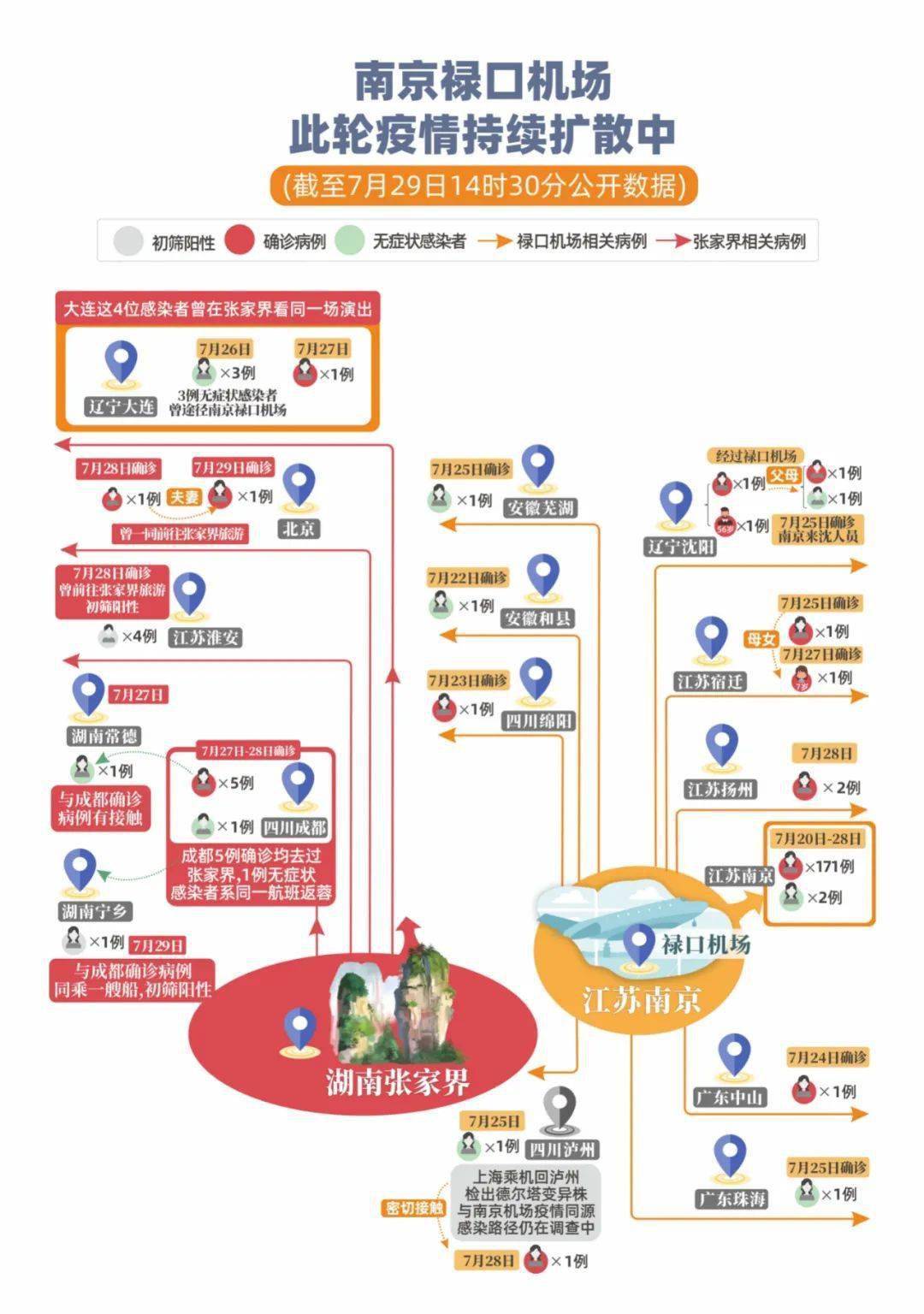

2021年7月20日,南京禄口国际机场在对工作人员进行例行核酸检测时,发现9例阳性病例,随后的流调显示,此次疫情由境外输入的Delta变异株引发,由于机场保洁人员的防护疏漏,病毒迅速在机场内部传播,并扩散至全国多个省市。

防控措施

南京市政府迅速启动应急响应,采取了以下措施:

- 封控管理:禄口街道及周边区域被划为高风险区,实行封闭管理。

- 全员核酸检测:南京市在短时间内完成多轮全员核酸检测,以筛查潜在感染者。

- 交通管控:暂停长途客运、出租车跨城运营,减少人员流动。

- 健康码管理:推行“黄码”制度,对风险人群进行精准管控。

由于初期反应滞后、信息发布不及时,疫情仍在全国多地扩散,尤其是扬州、张家界等地出现聚集性感染,引发广泛关注。

社会影响

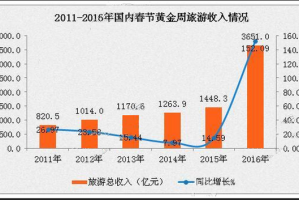

- 经济冲击:南京作为长三角经济重镇,疫情导致旅游业、餐饮业遭受重创。

- 公众质疑:禄口机场的管理漏洞成为舆论焦点,公众对机场外包服务、防疫监管提出批评。

- 跨省传播:疫情外溢至多个省份,凸显了“联防联控”机制的重要性。

郑州疫情:暴雨后的“双重打击”

疫情背景

2021年7月,郑州遭遇“千年一遇”的特大暴雨,城市基础设施严重受损,正当灾后重建工作紧张进行时,8月初,郑州六院(河南省传染病医院)爆发院内感染,疫情迅速蔓延,此次疫情由Delta变异株引发,与南京疫情无直接关联,但同样考验了城市的应急能力。

防控措施

郑州市政府采取了以下措施:

- 封控重点区域:六院及周边社区被划为高风险区,实行严格管控。

- 全员核酸检测:郑州市在短时间内完成多轮检测,并启动“敲门行动”确保不漏一人。

- 交通管制:暂停地铁、公交等公共交通,减少人员流动。

- 健康码升级:推行“红码”管理,对密接者进行精准追踪。

由于六院承担着全省传染病救治任务,疫情初期未能及时隔离感染者,导致社区传播风险加大。

社会影响

- 医疗资源紧张:六院作为传染病专科医院,疫情爆发后部分患者被迫转移,影响正常医疗秩序。

- 民生困境:暴雨刚过,疫情又来,部分居民面临断水断电、物资短缺等问题。

- 舆论争议:公众质疑为何在灾后防疫关键期出现院内感染,相关部门的信息透明度受到批评。

两座城市的对比与反思

疫情源头与管理漏洞

- 南京:疫情源于机场管理疏漏,暴露了外包服务监管不足、国际航班防疫标准执行不严等问题。

- 郑州:疫情源于医院感染,反映出传染病医院的防控漏洞,尤其是在灾后应急状态下的管理短板。

应急响应速度

- 南京:初期反应较慢,疫情扩散后才加强管控,导致外溢风险增加。

- 郑州:在灾后重建压力下,防疫资源调配面临挑战,但后期管控较为迅速。

公众沟通与透明度

- 南京:信息发布滞后,公众对疫情扩散情况了解不足,引发不满。

- 郑州:灾后叠加疫情,公众对政府应急能力产生质疑,部分舆情未能及时回应。

联防联控机制

两座城市的疫情均扩散至其他地区,说明跨区域协同防控仍需加强,尤其是交通枢纽、医疗机构的防疫标准需全国统一。

经验与教训

加强重点场所防控

- 机场、医院等高风险场所需严格执行防疫标准,避免因管理疏漏导致疫情扩散。

- 对国际航班、冷链物流等高风险环节,应建立更严格的监测机制。

提升应急响应能力

- 疫情初期快速反应是关键,地方政府需建立更高效的预警和决策机制。

- 灾后防疫需提前部署,避免次生灾害影响防控效果。

完善公众沟通机制

- 及时、透明的信息发布有助于稳定社会情绪,减少谣言传播。

- 政府应加强与公众的互动,回应社会关切。

强化区域协同防控

- 建立全国统一的健康码互认机制,减少跨省传播风险。

- 加强省际信息共享,确保疫情数据实时更新。

发表评论