上海昆仑疫情,城市韧性下的挑战与启示

2022年春季,上海这座国际化大都市因奥密克戎变异株的快速传播,经历了自2020年武汉疫情以来最严峻的公共卫生考验。“昆仑疫情”成为上海抗疫过程中的一个关键节点——它既暴露了超大城市在疫情防控中的脆弱性,也展现了社会治理的韧性与创新,本文将从疫情背景、防控措施、社会影响、经验教训四个维度,剖析上海昆仑疫情的深层意义,并探讨其对未来城市公共卫生体系建设的启示。

昆仑疫情背景:奥密克戎的突袭与扩散

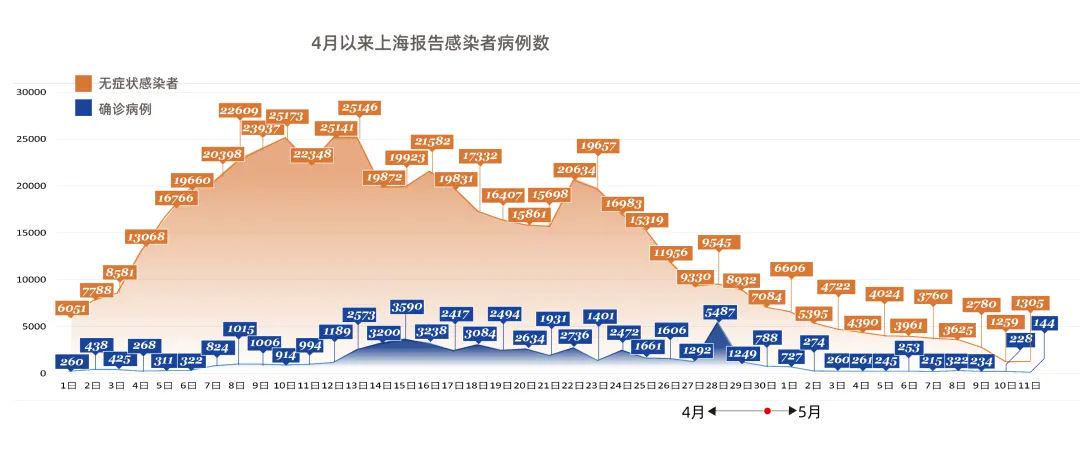

2022年3月初,上海浦东新区某写字楼“昆仑中心”报告首例本土奥密克戎确诊病例,随后病毒以惊人的速度在商务楼、社区和物流链中扩散,奥密克戎的高传染性与隐匿性,使得传统流调手段难以快速锁定传播链,一周内,关联病例突破千例,浦东、闵行等区相继被划入封控范围。

昆仑疫情的特殊性在于其“多点散发”与“职场聚集性”并存,写字楼密集的通风系统、共享电梯等公共空间成为传播温床,而员工跨区通勤进一步扩大了辐射范围,这一案例凸显了现代化城市中“垂直传播”的风险,也为全球高密度城市的防疫提供了警示。

防控措施:精准与全域的博弈

面对昆仑疫情,上海初期尝试延续“精准防控”策略,通过“网格化管理”划分风险区域,并依托“随申码”系统追踪密接,奥密克戎的传播速度迫使政策逐步转向“全域静态管理”。

-

技术赋能与局限

上海依托数字化平台(如核酸码、场所码)提升筛查效率,但技术依赖也暴露短板:部分老年人因数字鸿沟面临“扫码难”,而系统短时高并发访问导致崩溃,技术工具需与人文关怀结合,成为后续改进方向。 -

物资保供的挑战

封控期间,物流受阻导致生活物资短期紧缺,民间自发组织的“社区团购”与政府“保供套餐”形成互补,但也引发对非正规渠道食品安全性的争议,这一现象反映了应急体系中市场与政府协同的复杂性。

-

医疗资源挤兑与分级诊疗

阳性病例激增使部分医院停诊,常规患者就医难问题凸显,后期推行的“方舱医院分级收治”和“互联网医疗”虽缓解压力,但也提示公共卫生体系需预留弹性空间。

社会影响:信任、情绪与城市形象

昆仑疫情不仅是一场公共卫生事件,更是一次社会心态的应激测试。

-

市民信任度的波动

初期信息透明度不足导致谣言滋生,封城”传闻引发抢购潮,后期官方每日发布会逐步修复公信力,但过程表明:危机沟通需更及时、更人性化。 -

外来人口的困境

务工人员因封控失去收入、租客遭遇“地域歧视”等问题,暴露城市治理中对弱势群体的保障缺口,民间互助组织(如“爱心厨房”)的涌现,彰显了社会自愈能力。 -

国际形象的辩证看待

外媒对上海防疫的报道呈现两极分化:一方面质疑“清零”代价,另一方面肯定基层志愿者的奉献,这种争议恰恰反映了不同文化对“自由与安全”的价值观差异。

经验与启示:构建韧性城市的未来路径

昆仑疫情为超大城市防疫提供了深刻教训,也指明了改进方向:

-

强化公共卫生基础设施

- 建立分布式核酸检测能力,避免实验室超负荷。

- 预留应急医疗场地(如会展中心改造预案)。

-

完善社会治理工具箱

- 将“社区自治”纳入应急体系,培训基层工作者。

- 开发适老化防疫技术(如语音申报系统)。

-

平衡经济与防疫的长期策略

- 探索“精准防控2.0”,利用AI预测传播风险。

- 建立企业防疫合规激励机制,减少“一刀切”停工。

-

全球协作的必要性

病毒无国界,上海作为国际枢纽需加强变异株数据共享,推动疫苗公平分配。

上海昆仑疫情是一场关于城市韧性的压力测试,它提醒我们:现代化并非钢筋水泥的堆砌,而是面对危机时制度的灵活性、技术的包容性、社会的共情力,正如市民阳台上的合唱、志愿者防护服上的漫画所展现的——一座城市的伟大,不仅在于其经济指标,更在于困境中依然闪烁的人性光辉,上海乃至全球城市的防疫之路,或许需要在“科学”与“温度”之间,找到更可持续的平衡点。

(全文约1580字)

发表评论