上海到沈阳,疫情下的城市联动与防控经验

疫情联防联控的经验与挑战**

2022年,中国多个城市经历了新冠疫情的严峻考验,其中上海和沈阳的疫情防控备受关注,上海作为国际化大都市,其疫情爆发对全国乃至全球产生影响;而沈阳作为东北地区的重要城市,也面临输入性疫情的压力,本文将从上海疫情的发展、防控措施、对沈阳的影响,以及两地在疫情联防联控中的经验与挑战等方面展开分析,探讨如何优化跨区域疫情防控机制。

上海疫情的发展与防控

上海疫情的爆发与扩散

2022年3月,上海遭遇奥密克戎变异株的冲击,疫情迅速蔓延,由于上海人口密集、流动性高,加上初期防控策略的调整,病毒传播速度加快,单日新增病例一度突破2万例,此次疫情不仅影响本地居民生活,也对全国其他城市构成输入性风险。

上海采取的防控措施

面对严峻形势,上海采取了多项防控措施:

- 全域静态管理:4月初,上海实施分区封控,限制人员流动,以减少社会面传播。

- 大规模核酸检测:开展多轮全员核酸筛查,提高病例发现效率。

- 方舱医院建设:迅速搭建多个方舱医院,收治轻症和无症状感染者,缓解医疗资源压力。

- 物资保供与民生保障:通过政府调配、社区团购等方式,确保居民基本生活需求。

上海疫情防控的经验与教训

上海疫情暴露了一些问题,如初期防控策略调整不及时、物资配送压力大等,但也积累了宝贵经验:

- 快速响应与动态调整:后期通过精准封控和“三区”划分(封控区、管控区、防范区),提高防控效率。

- 科技助力防疫:利用大数据、健康码等技术手段,优化流调与管控。

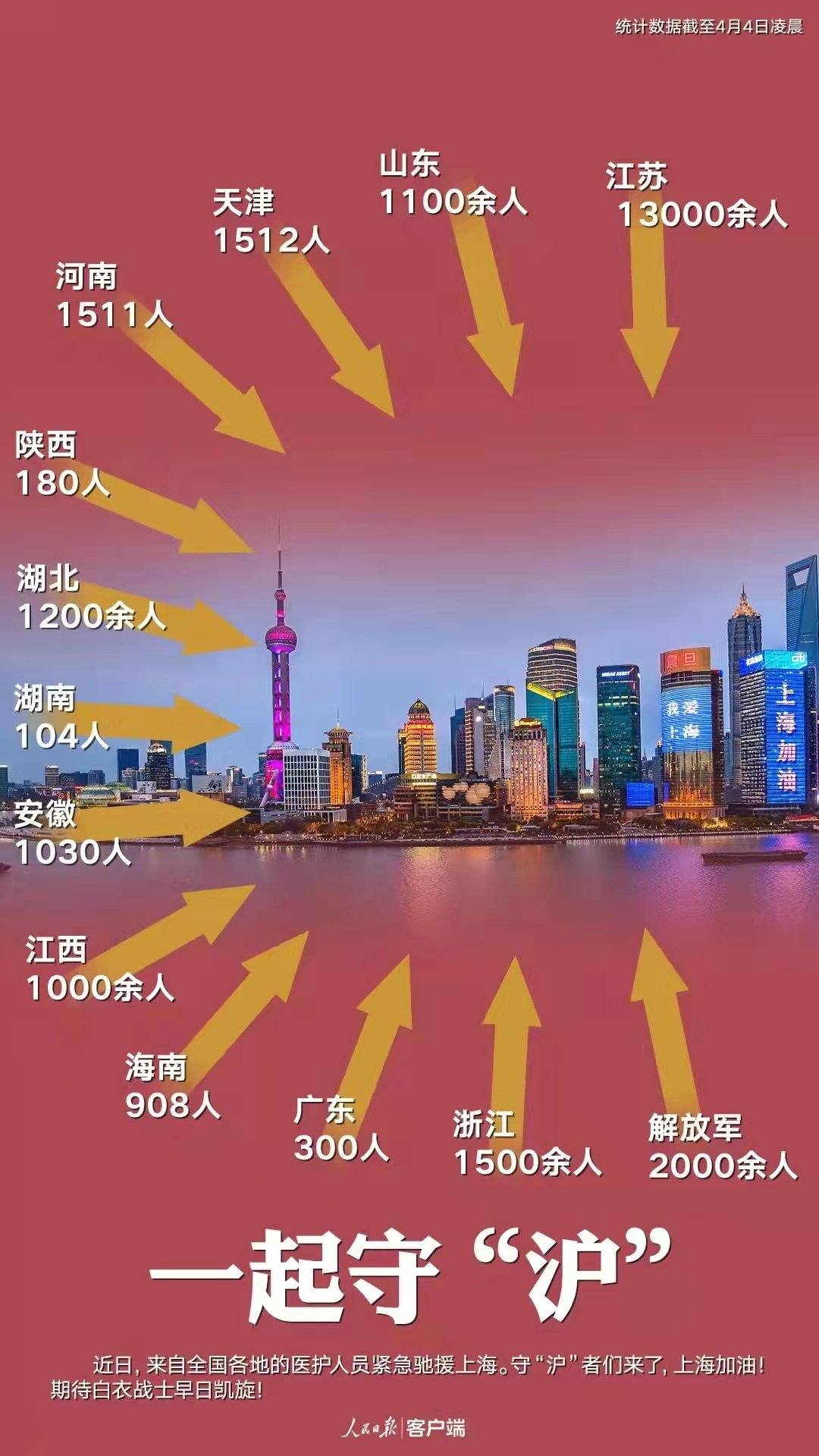

- 跨区域协作:与周边省市建立联防联控机制,减少疫情外溢风险。

上海疫情对沈阳的影响

输入性病例的增加

由于上海与沈阳之间人员往来频繁,疫情外溢风险较高,2022年4月至5月,沈阳陆续报告多例来自上海的输入性病例,部分引发本地传播,沈阳桃仙国际机场作为东北地区的重要交通枢纽,成为防控重点。

沈阳的应对措施

为防止疫情扩散,沈阳采取了以下措施:

- 强化入境管控:对来自上海等高风险地区的人员实施严格排查和隔离。

- 加强社区防控:对重点区域进行封闭管理,开展多轮核酸检测。

- 优化医疗资源配置:确保定点医院和方舱医院收治能力,避免医疗挤兑。

两地联防联控的挑战

尽管沈阳采取了积极措施,但仍面临挑战:

- 人员流动管控难度大:部分人员通过非官方渠道进入沈阳,增加防控难度。

- 信息共享不及时:初期存在病例轨迹信息滞后的问题,影响流调效率。

- 经济与社会压力:严格的防控措施对商业、物流等行业造成冲击。

上海与沈阳的疫情防控经验对比

防控策略的异同

- 上海:初期尝试“精准防控”,后期转向“全域静态管理”,强调科技与大数据支持。

- 沈阳:更注重“外防输入”,强化交通枢纽和社区排查,避免大规模封城。

医疗资源与应急能力

- 上海医疗资源丰富,但疫情高峰时仍面临压力;沈阳则通过提前储备物资和床位,有效应对输入性疫情。

公众配合与社会治理

- 上海市民在长期封控中表现出较强的自律性,但也存在个别矛盾;沈阳通过社区网格化管理,提高居民配合度。

优化跨区域疫情防控的建议

建立更高效的联防联控机制

- 加强城市间信息共享,建立统一的疫情数据平台。

- 优化交通管控,减少人员无序流动。

提升基层防控能力

- 加强社区工作者培训,提高应急响应速度。

- 完善物资配送体系,确保封控期间民生保障。

平衡防疫与经济发展

- 探索更精准的防控措施,减少对经济的冲击。

- 支持受影响行业复苏,如发放消费券、减免租金等。

从上海到沈阳,两地在疫情防控中既有共同挑战,也有各自的经验,上海的大规模封控和科技应用为其他城市提供了参考,而沈阳的“外防输入”策略则展现了区域防控的重要性,中国城市需进一步加强联防联控,优化应急管理体系,以应对可能的新发疫情,公众的配合与社会的韧性仍是战胜疫情的关键。

(全文约1500字)

发表评论