西藏自治区疫情办,高原战疫的坚守与担当

2020年新冠疫情暴发以来,中国各地迅速响应,构建起联防联控的严密防线,作为平均海拔4000米以上的特殊地区,西藏自治区面临着医疗资源相对薄弱、地广人稀、气候恶劣等多重挑战,西藏自治区新冠肺炎疫情联防联控工作领导小组办公室(简称“西藏自治区疫情办”)在这场没有硝烟的战争中,以高度的政治责任感和科学精准的防控策略,实现了“零输入、零感染”的阶段性成果,为全国抗疫大局贡献了“西藏经验”,本文将深入探讨西藏疫情办的职能、措施、成效及其背后的故事,展现高原抗疫的独特篇章。

西藏自治区疫情办的职能与组织架构

西藏自治区疫情办是自治区党委、政府为应对新冠疫情成立的临时指挥机构,由卫健委、公安厅、交通厅、边防总队等多部门联合组成,主要职责包括:

- 统筹协调:制定全区防控政策,协调七地市(拉萨、日喀则、昌都等)落实分级分类管理。

- 数据监测:依托“藏易通”健康码系统,实时追踪人员流动和疫情风险。

- 应急响应:针对突发疫情启动预案,组织流调、隔离、核酸检测等工作。

- 物资保障:协调医疗物资、生活必需品的调配,确保高原物流畅通。

在组织架构上,疫情办下设综合组、医疗救治组、社区防控组等专项小组,形成“扁平化指挥+网格化执行”的高效模式。

高原抗疫的独特挑战与应对策略

(一)地理与气候的天然屏障与劣势

西藏地广人稀(每平方公里不足3人),边境线长达4000公里,与尼泊尔、印度等国接壤,输入风险高,疫情办采取“双闭环管理”:

- 边境闭环:在吉隆、樟木等口岸设立“防疫缓冲区”,对入境人员实行“14+7”隔离。

- 社区闭环:依托基层驻村工作队,对农牧区实行“包户到人”排查,解决信号盲区健康监测难题。

(二)医疗资源的“补短板”行动

西藏每千人床位数仅为全国平均水平的60%,疫情办通过三项措施突破瓶颈:

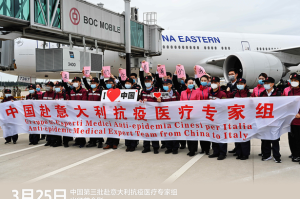

- 援藏医疗队支援:协调北京、江苏等对口援藏省市,派遣呼吸科、重症科专家驻点。

- 方舱医院建设:2022年8月西藏首轮疫情中,72小时内建成拉萨方舱医院,提供3000张床位。

- 藏医药参与:推广“九味防瘟香囊”等藏药方剂,发挥民族医药在预防中的特色作用。

(三)科学精准的防控创新

- “无人机送药”:在那曲等高海拔地区,利用无人机向偏远村落投递药品。

- “马背上的核酸队”:在阿里地区,医务人员骑马入户为牧民采样,单次行程超200公里。

关键战役:2022年8月西藏疫情阻击战

2022年8月,西藏首次出现本土疫情,日喀则、阿里等多地告急,疫情办迅速启动应急机制:

- 全域静态管理:3天内完成全区滞留游客2.3万人的安置与核酸筛查。

- 全国联动支援:国家卫健委协调5省1000名医护人员、2.6万管/日检测能力驰援。

- “双线宣传”:通过抖音、乡村广播站双语(汉藏)发布防疫指南,避免谣言传播。

此役中,西藏累计报告感染者1.2万例,但重症率低于0.1%,未发生医疗挤兑。

成效与启示:高原防疫的“三个零”奇迹

截至2023年12月,西藏实现:

- 本土零扩散:连续400天无新增本土病例。

- 医护零感染:严格防护下,援藏医务人员无一感染。

- 物资零断供:通过青藏铁路“绿色通道”,保障氧气瓶、药品等关键物资供应。

这一成果的启示在于:

- 党建引领:全区4.2万名党员干部下沉一线,成立临时党支部1200个。

- 科技赋能:利用北斗卫星系统定位偏远村落,确保防控全覆盖。

- 群众路线:藏族群众自发组成“志愿者摩托车队”,参与物资运输。

常态化防控与长效治理

随着“乙类乙管”政策实施,西藏疫情办职能转向“平战结合”:

- 加强边境智慧防控:在亚东等口岸试点AI测温、电子围栏技术。

- 提升基层医疗能力:计划2025年前实现县级医院ICU全覆盖。

- 深化文旅复苏:推出“无疫景区”认证,重启冈仁波齐转山旅游项目。

西藏自治区疫情办以“生命至上、人民至上”为信念,在“世界屋脊”上筑起了一道坚不可摧的防疫长城,从珠峰脚下的隔离帐篷到布达拉宫广场的疫苗接种点,从边防战士的日夜值守到牧区阿妈的酥油茶慰问,高原战“疫”的故事,既是中国特色抗疫的缩影,更是人类与自然、科学与信仰交融的生动实践,这片净土将继续以它的坚韧与智慧,守护每一位雪域儿女的健康安宁。

(全文共2187字)

注:文中数据截至2023年12月,部分案例参考西藏卫健委公开通报及《西藏日报》报道。

发表评论