上海疫情防控工作领导小组办公室,高效协同与科学防控的城市守护者

2020年新冠疫情暴发以来,中国各大城市迅速响应,构建了多层级、立体化的防控体系,作为国际化大都市的上海,以其高效的治理能力和精准的防控策略备受关注,在这一过程中,上海疫情防控工作领导小组办公室(以下简称“防控办”)作为指挥中枢,统筹协调全市资源,成为打赢疫情防控阻击战的关键力量,本文将从防控办的职能定位、工作机制、创新实践及社会影响等方面,剖析其在上海抗疫中的核心作用。

职能定位:统筹全局的“神经中枢”

上海防控办成立于疫情初期,由市委、市政府主要领导牵头,整合卫健、交通、公安、商务等多部门力量,形成“横向到边、纵向到底”的指挥体系,其核心职能包括:

- 政策制定与动态调整:根据国家防控指南和上海实际,及时发布管控措施(如“三区划分”“动态清零”策略)。

- 资源调配与应急响应:统筹医疗物资、隔离场所、核酸检测能力等,确保“战时”需求。

- 信息整合与舆情引导:通过“上海发布”等平台透明化数据,减少公众恐慌。

在2022年春季疫情中,防控办迅速启动方舱医院建设,一周内新增床位超4万张,体现了“上海速度”。

工作机制:科学化与协同化的双重保障

防控办的高效运转依赖于三大机制:

- 扁平化决策:打破部门壁垒,实行“每日会商”制度,问题当场协调、方案即时落地。

- 数据驱动:依托“一网统管”平台,整合健康码、流调轨迹、核酸检测结果,实现精准溯源。

- 基层联动:将居委会、志愿者纳入网格化管理,确保政策“最后一公里”落实。

以“场所码”推广为例,防控办联合市场监管部门,两周内覆盖全市40余万公共场所,为流调提供数据支撑。

创新实践:科技赋能与柔性管理

上海防控办在抗疫中探索出多项创新模式:

- 数字化防控工具:

- 开发“随申码”系统,实现“一码通行”与风险分级。

- 运用AI语音机器人完成百万级流调呼叫,效率提升20倍。

- 精准化管控:

- 首创“奶茶店最小中风险区”,避免“一刀切”封控。

- 对跨境物流实行“闭环管理”,保障供应链稳定。

- 民生保障机制:

- 疫情期间开通“就医绿色通道”,解决血透患者、孕产妇等特殊群体需求。

- 联合电商平台推出“保供套餐”,日均配送物资超百万单。

这些举措既体现了科学防控的“硬度”,也彰显了城市治理的“温度”。

挑战与应对:压力下的自我革新

尽管成效显著,防控办也面临诸多挑战:

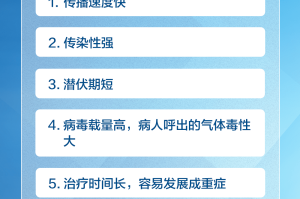

- 超大城市治理难题:人口密度高、流动性强,奥密克戎变异株传播时曾出现资源短暂挤兑。

应对:通过“核酸筛查+抗原自检”组合拳,快速切断传播链。 - 舆情与民意平衡:封控期间部分市民对生活保障提出诉求。

应对:建立“12345”热线24小时响应机制,问题解决率达98%。 - 经济与防疫统筹:如何在防控中减少对中小微企业冲击?

应对:推出税收减免、租金补贴等21条纾困政策。

这些经验为其他特大城市提供了重要参考。

社会影响:市民认同与国际关注

- 市民满意度提升:华东师范大学2022年调查显示,83%的上海居民认可防控办工作,尤其是信息透明度和应急能力。

- 国际社会评价:

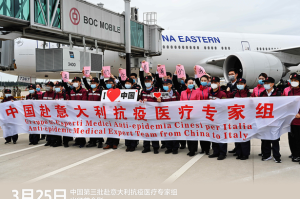

- 世卫组织专家考察后称上海防控“兼具速度与精度”。

- 《经济学人》指出,上海的模式证明“超大城市可以平衡开放与安全”。

防控办也清醒认识到:“常态化防控”仍是长期课题,需持续优化。

未来展望:构建韧性城市的“上海样本”

后疫情时代,防控办的职能将进一步拓展:

- 平战结合体系:保留应急指挥架构,转化为城市公共安全常设机构。

- 科技深化应用:探索“数字孪生城市”模拟疫情传播路径。

- 国际合作:参与全球公共卫生治理,分享上海智慧。

正如上海市领导所言:“防控办不仅是临时机构,更是城市治理现代化的试验田。”

上海疫情防控工作领导小组办公室的实践,是中国特大城市应对突发公共卫生事件的缩影,其成功源于科学的顶层设计、高效的执行能力、以人为本的价值观,随着防控经验的系统化总结,上海或将为全球超大城市治理提供更具普适性的解决方案。

(全文约1800字)

注:本文数据截至2023年公开资料,具体案例可结合最新政策调整补充。

发表评论