成都与上海防疫政策比较,探索城市治理的多元路径

政策框架比较

上海的精准防控模式

上海在2022年之前一直以“精准防控”著称,强调“最小化社会影响”和“科学防疫”,其核心策略包括:

- 快速流调与精准封控:通过大数据追踪密切接触者,仅对风险区域进行封闭管理,而非全城静默。

- 常态化核酸检测:在重点区域设置“15分钟核酸采样圈”,确保早发现、早隔离。

- 分级诊疗体系:优化医疗资源配置,避免医疗挤兑。

2022年春季奥密克戎疫情暴发后,上海的精准防控体系面临严峻挑战,最终不得不采取全域静态管理,暴露了其在极端情况下的局限性。

成都的“动态清零+灵活调整”策略

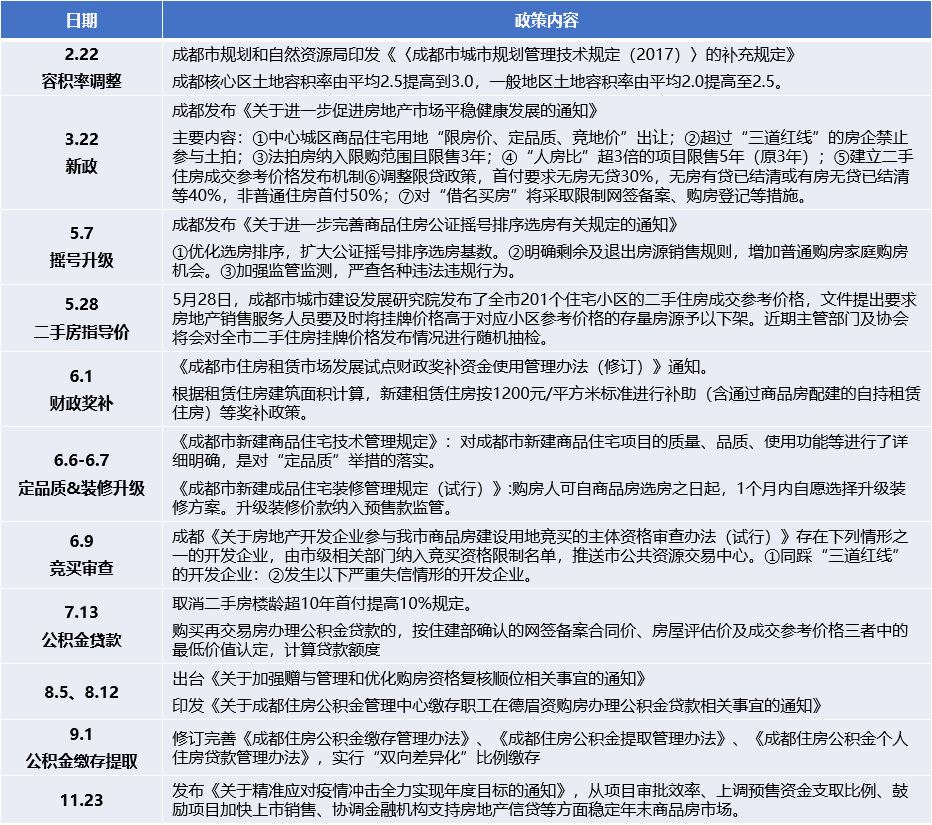

成都的防疫政策更倾向于“动态清零”与灵活调整相结合:

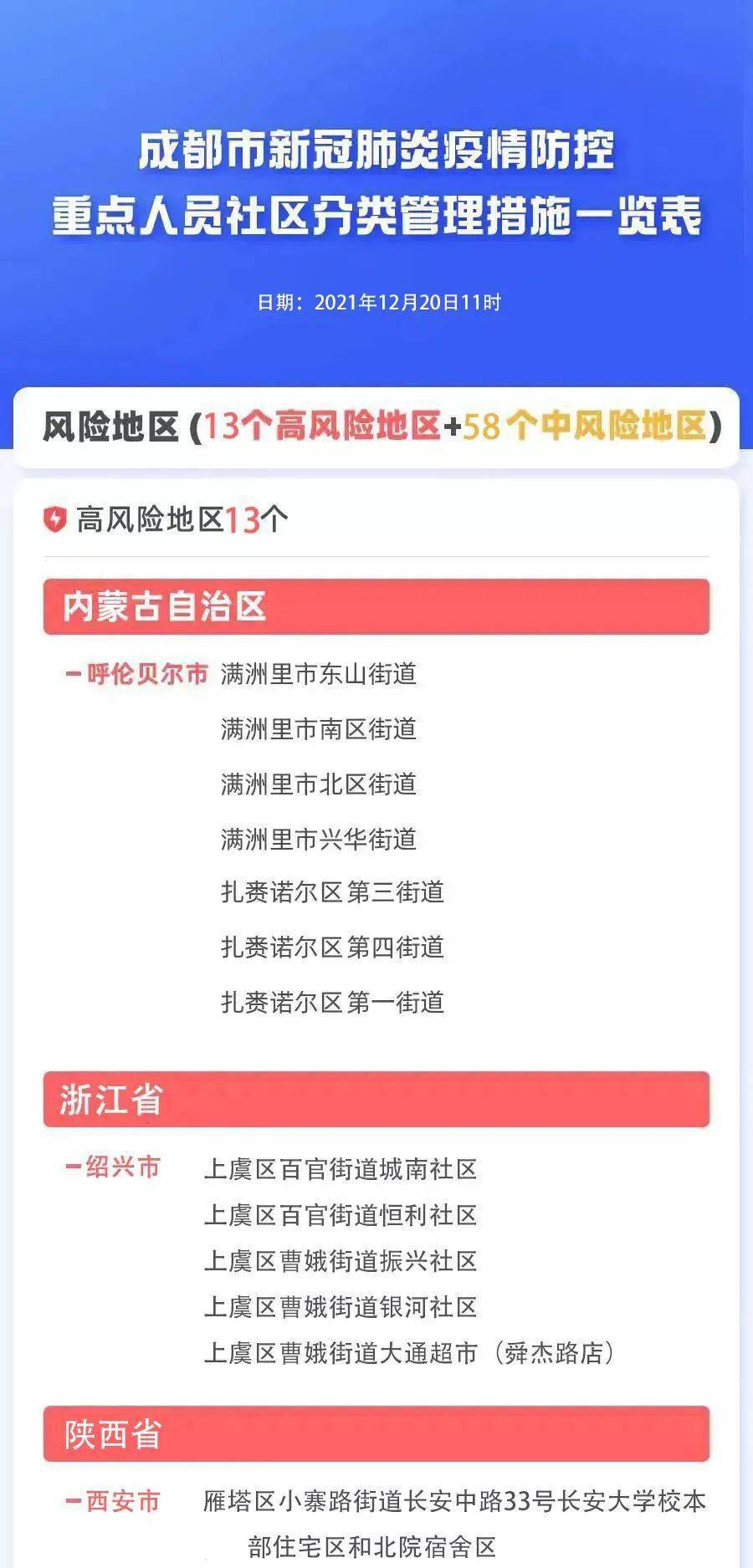

- 分区管控:根据疫情风险等级划分高、中、低风险区,实施差异化防控。

- 常态化核酸与健康码管理:较早推行“三天两检”和“入川即检”,强化外防输入。

- 应急响应机制:在局部疫情暴发时迅速启动封控,但尽量避免全域静默。

相较于上海,成都的防疫政策更具弹性,在2022年多次局部疫情中保持了较高的社会运转效率。

政策执行效果对比

上海的经验与教训

- 成功之处:

- 在2021年及之前,上海的精准防控有效控制了疫情扩散,经济和社会生活受影响较小。

- 依托强大的医疗和科技资源,流调效率高,封控范围精准。

- 挑战与不足:

- 奥密克戎的高传播性导致精准防控失效,最终被迫转向全域静态管理,引发物资供应、就医难等问题。

- 部分政策执行存在“一刀切”现象,如“硬隔离”措施引发争议。

成都的实践与成效

- 成功之处:

- 在2022年8月、9月疫情中,成都采取“原则居家+分区分级管控”,未出现大规模医疗挤兑。

- 通过“蔬菜包保供”等措施,保障了居民基本生活需求。

- 挑战与不足:

- 部分区域封控时间较长,影响中小企业和个体工商户经营。

- 个别基层执行存在僵化现象,如“过度防疫”导致居民不便。

社会与经济影响分析

经济韧性

- 上海:作为中国经济中心,严格的封控导致第二季度GDP增速下滑,供应链受阻影响全国经济。

- 成都:虽然局部管控对服务业造成冲击,但整体经济受影响较小,2022年GDP仍保持正增长。

社会接受度

- 上海:初期精准防控获得较高认可,但后期长时间封控引发部分市民不满。

- 成都:政策相对灵活,市民配合度较高,但个别基层执行问题仍引发争议。

基层治理能力

- 上海:基层社区在物资配送、医疗保障等方面面临巨大压力,暴露出应急管理短板。

- 成都:依托“微网实格”治理体系(社区网格化管理),基层动员能力较强,物资保障相对顺畅。

政策背后的治理逻辑

上海:市场化与精细化治理

上海的防疫政策体现了其市场化、国际化城市的治理特点:

- 依赖科技和大数据,强调精准施策。

- 但在极端情况下,市场化的资源调配机制可能难以应对突发需求。

成都:政府主导与社会协同

成都的防疫政策更突出政府主导与社会协同:

- 通过社区网格化管理强化基层执行力。

- 注重民生保障,减少政策对普通民众的冲击。

未来防疫政策的优化方向

- 增强政策弹性:无论是精准防控还是动态清零,都需根据病毒变异特点灵活调整。

- 优化基层执行:避免“层层加码”,提高政策落地的科学性。

- 加强医疗资源储备:提升重症救治能力,减少封控依赖。

- 完善应急保供体系:确保极端情况下民生需求得到满足。

发表评论