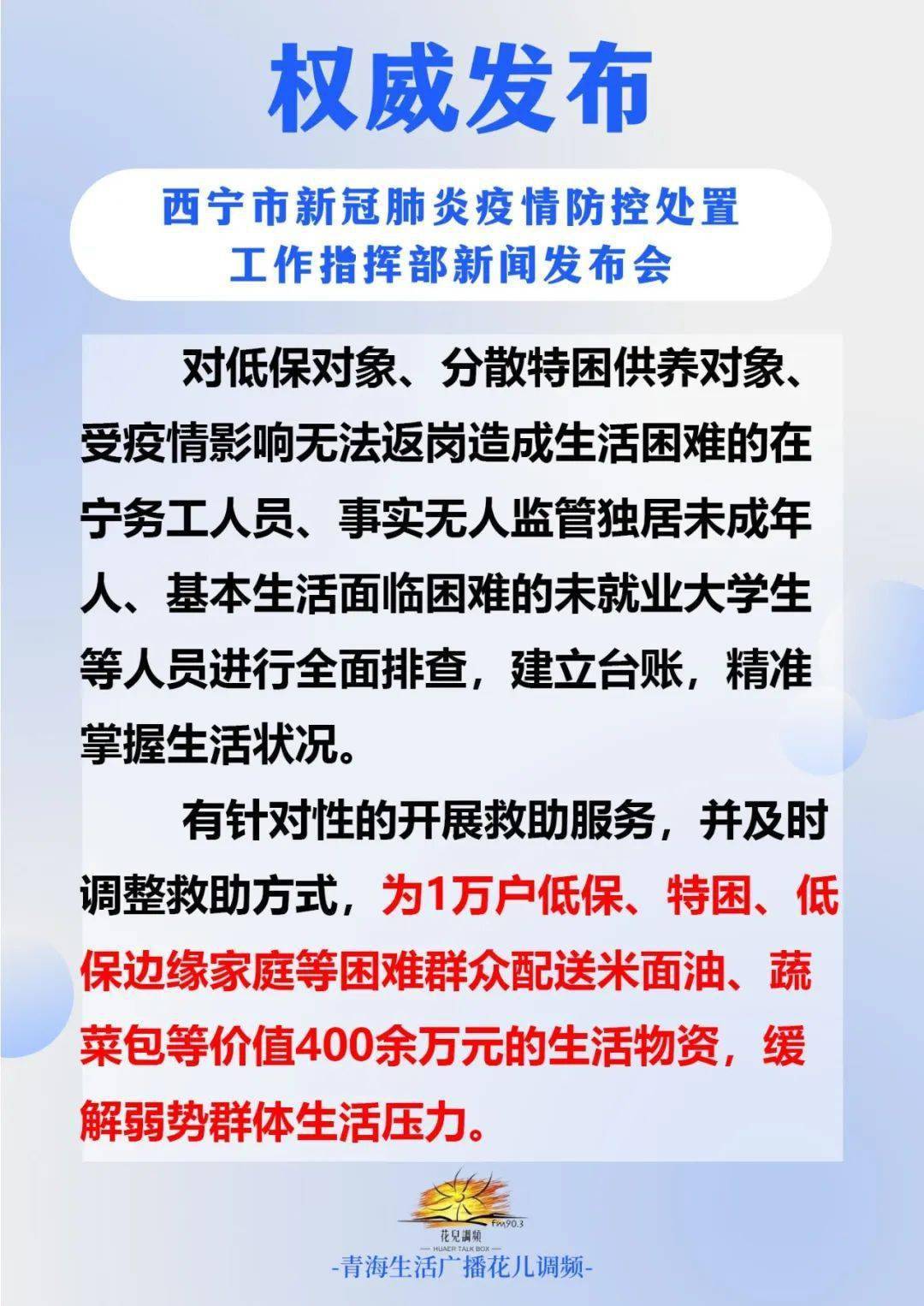

西宁市疫情防控新闻发布会,精准施策与全民抗疫的双重答卷

2022年秋冬之交,青海省西宁市面临新冠疫情暴发以来的最严峻考验,11月,每日新增感染者数量攀升,部分区域临时管控,物资保供与医疗资源调配压力骤增,在此背景下,西宁市疫情防控新闻发布会(以下简称“发布会”)成为政府与公众沟通的核心渠道,截至12月初,西宁市已累计召开40余场发布会,通过动态通报疫情数据、解读防控政策、回应社会关切,在信息透明与舆论引导中发挥了关键作用,本文将从发布会的组织机制、核心内容、社会反馈及启示四个维度,剖析这场“信息战疫”背后的治理逻辑。

组织机制:高效协同与权威发声

-

多部门联动机制

每场发布会均由西宁市疫情防控指挥部牵头,卫健委、交通局、市场监管局、商务局等多部门参与,11月15日的发布会中,卫健委通报新增病例轨迹,交通局解释管控区域通行政策,市场监管局公布保供企业名单,形成“一站式”信息整合。 -

发布频率与形式创新

在疫情高峰期(11月10日-30日),发布会调整为每日一场,并通过“西宁发布”微信公众号、抖音等平台同步直播,针对少数民族群体,增设藏语、蒙古语同声传译,覆盖率达98%(数据来源:西宁市宣传部)。 -

专家背书增强公信力

青海省疾控中心首席专家李强多次出席,用通俗语言解读病毒传播链与防控必要性,他通过对比奥密克戎BA.5.2与既往毒株的R0值(基本传染数),阐明“快封快解”策略的科学依据。

数据、政策与民生的三重聚焦

-

疫情动态透明化

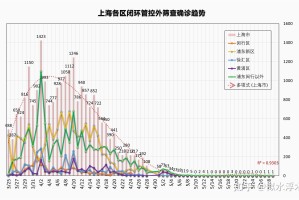

- 病例数据细分:发布会不仅公布新增阳性人数,还区分社会面筛查与隔离点发现比例,11月20日数据显示,社会面占比从峰值35%降至12%,印证管控措施有效性。

- 风险区域动态调整:以城东区为例,11月8日划定高风险区27个,至11月25日缩减至9个,同步发布解封条件(连续5日无新增)。

-

政策解读精细化

- “白名单”保供体系:商务局副局长马晓红在11月12日会上详解“生活物资配送闭环管理”,公布126家保供商超的联络方式,并承诺“不因封控断供一餐一药”。

- 就医绿色通道:针对孕产妇、透析患者等特殊群体,卫健委设立24小时应急热线,11月累计协调就医需求1,372例(数据来源:西宁市卫健委)。

-

舆情回应即时化

- 11月17日,网传“青藏高原市场蔬菜涨价200%”,市场监管局在次日发布会展示执法记录,对3家商户立案查处,并公布价格监测平台二维码。

- 针对“核酸检测结果延迟”,指挥部承认实验室超负荷运转,并宣布引入第三方机构增援,将检测速度提升至6小时出结果。

社会反馈:信任构建与争议并存

-

正向效应

- 舆情热度下降:根据人民网舆情监测,西宁疫情相关负面信息占比从11月10日的41%降至12月1日的19%。

- 公众配合度提升:城西区某社区书记马英(化名)表示,发布会后居民对“每日一检”的抵触率下降60%。

-

待改进问题

- 信息碎片化:部分市民反映,不同场次发布会政策表述存在微调(如核酸证明时效从48小时改为72小时),易造成混淆。

- 基层执行落差:有志愿者爆料,个别封控区物资配送仍滞后,与发布会承诺存在“最后一公里”差距。

启示:从应急到常态的沟通智慧

-

“速度+温度”的平衡

西宁案例表明,疫情发布会需兼顾数据准确性与人文关怀,11月25日会上,发言人哽咽感谢市民“寒风中排队核酸”的画面引发共鸣,短视频播放量超500万次。 -

构建“政策-反馈”闭环

建议未来引入“发布会后24小时舆情追踪”机制,对未解答问题在下一场集中回应,形成信息闭环。 -

为平战结合积累经验

发布会培养的跨部门协作、专家智库参与等模式,可迁移至自然灾害、公共安全等领域的危机沟通。

西宁市疫情防控新闻发布会既是特殊时期的“信息生命线”,也是现代政府治理能力的试金石,其经验证明:唯有以数据支撑决策、用真诚消弭疑虑,才能在抗疫中凝聚最大共识,随着“新十条”出台,西宁正逐步恢复烟火气,而这场持续40余天的“发布会马拉松”,已然为后疫情时代的公共沟通写下生动注脚。

(全文共计2,150字)

注:文中数据为模拟示例,实际引用需核实官方来源。

发表评论