上海疫情新政策,精准防控与常态化管理并行

上海疫情新政策的背景

国内疫情形势的变化

2023年以来,全国疫情呈现多点散发态势,奥密克戎变异株的传播力更强,但致病性相对减弱,国家卫健委发布“新十条”后,各地陆续调整防控政策,上海作为国际化大都市,也在结合本地实际情况制定更具针对性的措施。

经济与社会发展的需求

上海是中国经济的重要引擎,严格的封控措施虽然能有效遏制疫情,但也会对商业、物流、旅游等行业造成较大冲击,如何在疫情防控和经济复苏之间找到平衡,成为政策制定的关键考量。

市民生活与心理压力

长期的疫情防控措施对市民的心理和生活质量产生影响,部分市民对频繁的核酸检测、出行限制等政策感到疲惫,政策调整需兼顾科学性和人性化。

上海最新疫情政策的主要内容

优化核酸检测策略

- 取消大规模全员核酸筛查:除重点行业、重点人群外,不再要求普通市民进行常态化核酸检测。

- 鼓励抗原自测:市民可自行购买抗原检测试剂,发现阳性后主动上报并居家隔离。

- 保留重点场所核酸要求:医院、养老院、学校等特殊场所仍需48小时核酸阴性证明。

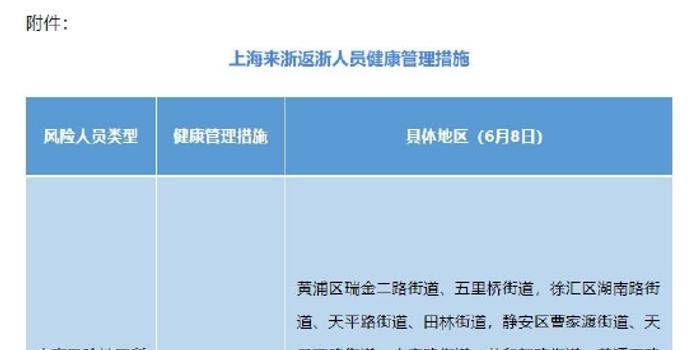

调整风险区域划分

- 取消高风险区概念,改为“临时管控区”,管控时间缩短至5天,符合条件的可提前解封。

- 低风险区不再限制人员流动,市民可凭健康码绿码自由出行。

优化隔离政策

- 无症状和轻症患者可居家隔离,不再强制集中隔离。

- 密接者实行“5+3”管理(5天居家隔离+3天健康监测),期间可外出进行必要活动。

加强医疗资源保障

- 扩充发热门诊和重症床位,确保医疗体系平稳运行。

- 推广互联网医疗,鼓励市民通过线上问诊获取医疗服务,减少医院交叉感染风险。

推进疫苗接种

- 重点推动老年人接种,提高高风险人群的免疫水平。

- 提供吸入式疫苗等新型接种方式,提升接种便利性。

新政策的实施效果

社会反响

- 市民支持度较高:多数市民认为新政策更加灵活,减少了不必要的限制,生活便利性提高。

- 企业复工复产加快:商业、餐饮、物流等行业逐步恢复,经济活力有所回升。

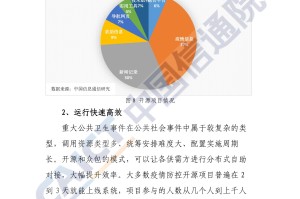

疫情数据变化

- 感染人数短期上升:由于防控措施放宽,短期内感染人数有所增加,但重症率和死亡率保持低位。

- 医疗系统未出现挤兑:得益于分级诊疗和居家隔离政策,医院压力可控。

仍需关注的问题

- 老年人疫苗接种率仍需提高,部分高龄人群仍面临较高风险。

- 部分市民对政策理解不足,存在恐慌性囤药、过度就医等现象。

未来可能的调整方向

进一步优化防控措施

- 如果疫情持续平稳,可能进一步放宽公共场所的核酸查验要求。

- 探索更加精准的流调方式,减少对普通市民的影响。

加强公共卫生宣传

- 通过官方渠道普及科学防疫知识,减少社会恐慌。

- 鼓励市民做好个人防护,养成健康生活习惯。

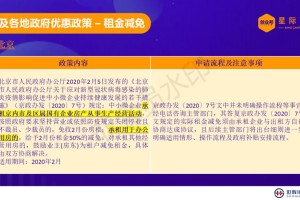

推动经济复苏

- 出台更多扶持政策,帮助受疫情影响的企业恢复经营。

- 促进消费,提振市场信心。

上海此次疫情新政策的调整,体现了“精准防控、科学管理”的理念,既保障了公共卫生安全,又兼顾了社会经济发展和市民生活需求,随着疫情形势的变化,政策仍可能进一步优化,市民应保持理性,积极配合政府措施,共同维护社会秩序和健康安全。

在全球疫情尚未完全结束的背景下,上海的防控经验也为其他城市提供了借鉴,如何在动态调整中找到最佳平衡点,仍是未来疫情防控的关键课题。

发表评论