重庆对上海来渝人员,疫情防控下的城市温度与治理智慧

国内疫情防控形势依然严峻复杂,作为西南地区重要交通枢纽的重庆,面对上海等重点地区来渝人员的防疫管理,既展现了防控政策的精准性,又体现了城市治理的人文关怀,本文将深入分析重庆对上海来渝人员的防疫政策演变、实施效果及其背后的治理逻辑。

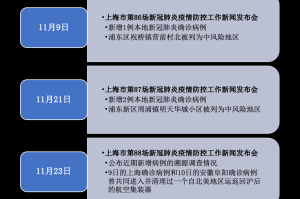

政策框架的精准构建 重庆针对上海来渝人员的防疫政策经历了动态调整过程,2022年6月,重庆疾控中心发布最新健康管理措施,对上海不同风险区来渝返渝人员实施分级分类管理:高风险区来渝人员实施"7天集中隔离+7天居家健康监测";中风险区来渝人员落实"7天居家隔离";其他地区人员则需完成"3天2检"核酸检测,这种"分区分级、精准施策"的做法,既避免了"一刀切"的粗放管理,又能有效阻断疫情传播链条。

值得注意的是,政策执行中充分考虑了特殊情况,对需要紧急就医、参加重要考试等特殊需求人员,重庆建立了"绿色通道"应急机制,某高校研究生王同学回忆:"从上海返渝参加毕业答辩时,防疫人员专门安排了单独核酸检测通道,整个过程既规范又高效。"这种柔性管理彰显了政策的人性化考量。

服务保障的立体化网络 在政策执行层面,重庆构建了多部门联动的服务保障体系,卫生健康部门在机场、火车站设立专用核酸检测点,交通部门协调安排专用接驳车辆,社区工作人员提前对接返渝人员需求,据统计,2022年5-6月期间,重庆江北国际机场累计为1.2万名上海来渝人员提供"落地检"服务,检测结果平均出具时间控制在4小时以内。

社区作为防疫末梢发挥了关键作用,渝北区龙塔街道工作人员介绍,他们建立了"一人一档"管理制度,为居家隔离人员提供代购生活物资、处理生活垃圾等贴心服务,来自上海浦东新区的李女士表示:"社区网格员每天两次询问体温情况,还帮忙取送快递,这种无微不至的关怀让人倍感温暖。"

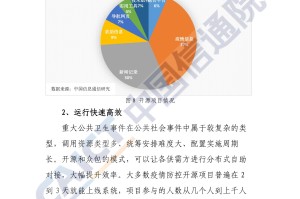

科技赋能的智慧防控 重庆充分运用数字化手段提升防控效能。"渝康码"系统与上海"随申码"实现数据互通,来渝人员扫码即可自动识别风险等级,在两江新区,智能门磁装置的应用既保障了居家隔离监管效果,又减少了人员直接接触,疫情防控指挥平台通过大数据分析,可以实时掌握上海来渝人员分布情况,为资源调配提供决策支持。

这种科技应用不仅提高了防控精度,也优化了管理体验,某企业商务人士陈先生反馈:"通过'渝快办'APP提前申报行程信息,下飞机后走专用通道十分钟就完成了所有查验流程,这样的效率令人印象深刻。"

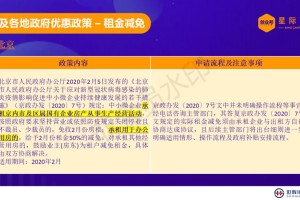

经济民生的统筹兼顾 在严格防疫的同时,重庆注重保障正常经济社会秩序,对上海来渝的重要商务、物流人员实行"白名单"制度,保障产业链供应链稳定,6月以来,重庆高新区累计为37家沪籍企业派驻人员提供便捷通行服务,确保重点项目建设进度,餐饮住宿行业严格落实消杀措施,专门设置接待上海来渝人员的"安心房",既防范风险又促进消费回暖。

这种平衡防疫与发展的做法取得显著成效,数据显示,2022年二季度重庆与上海之间的航空货运量环比增长15%,两地经贸往来保持活跃态势,市发展改革委相关负责人表示:"我们坚持'疫情要防住、经济要稳住'的双目标管理,努力实现多重政策效应的最优组合。"

经验启示与未来展望 重庆的实践为跨区域疫情防控提供了有益借鉴,其一,建立风险等级动态评估机制,避免政策僵化;其二,形成"政府主导-社区落实-技术支撑"的协同治理体系;其三,在刚性制度中注入柔性关怀,这些经验对完善特大城市公共卫生应急管理体系具有重要参考价值。

随着疫情防控进入常态化阶段,重庆将持续优化异地人员管理服务,据悉,有关部门正在研究建立区域联防联控信息共享平台,探索核酸检测结果互认机制,推动形成更加科学、精准、高效的防控模式,这座山水之城正用它的包容与智慧,书写着疫情防控背景下城市治理的新篇章。

发表评论