澳门与香港,疫情下的双城记与抗疫启示

2020年以来的新冠疫情,不仅改变了全球社会经济的运行轨迹,也对区域合作与城市治理提出了严峻挑战,一国两制"框架下的澳门与香港,虽同属特别行政区,却因制度差异、人口结构和社会资源的不同,在疫情防控中呈现出独特的"双城镜像",本文将从两地疫情发展脉络、防控策略比较、社会经济影响及未来启示四个维度展开分析,试图揭示疫情如何重塑这两座东方明珠的城市韧性。

疫情发展:同源不同路的传播曲线

-

香港的"海啸式"爆发

2022年初,香港遭遇奥密克戎变异株冲击,单日确诊一度突破5万例,密集的都市环境(人口密度全球第四)与老龄化社会(65岁以上占比19.3%)导致重症率激增,医疗系统濒临崩溃,港大医学院研究显示,第五波疫情超额死亡率达每10万人149例,凸显防控漏洞。 -

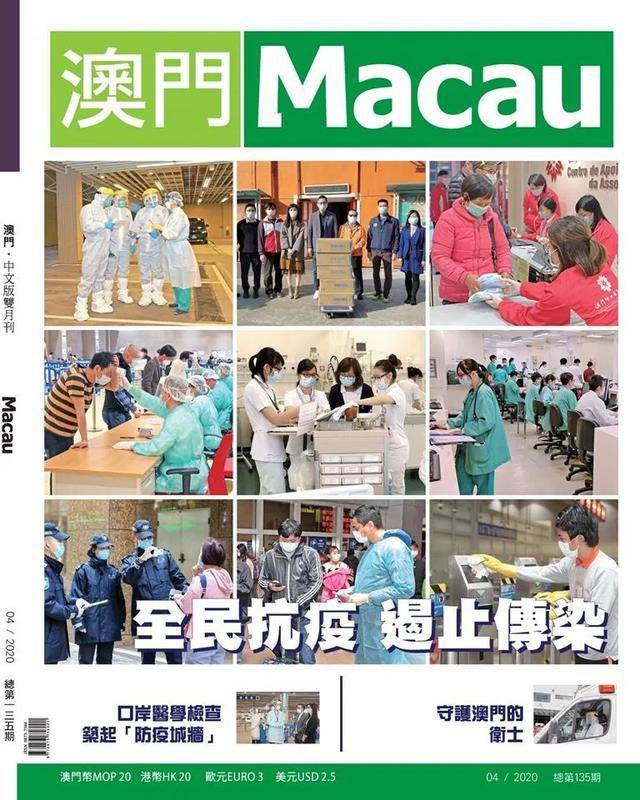

澳门的"精准防御"模式

作为全球人口密度最高的地区(每平方公里2万余人),澳门通过"动态清零"策略将累计确诊控制在不足2000例,其成功关键在于:

- 闭环管理的博彩业(贡献GDP80%却未成传播源)

- 48小时全民核酸常态化机制

- 与珠海联防联控的"口岸熔断"机制

防控策略比较:制度差异下的路径选择

(1)香港的"混合式应对"

- 初期采取"与病毒共存"倾向,后转向强制检测

- 依赖民间自救(如"全港社区抗疫连线"派发280万份物资)

- 疫苗犹豫问题突出(2022年3月老年人接种率仅42%)

(2)澳门的"政府主导型"防控

- 建立"分级分区防控"体系(将区域划分为红黄码区)

- 运用数字化手段(澳门健康码与内地系统互认)

- 财政储备支撑惠民措施(2022年发放每名居民8000元消费券)

数据显示:澳门人均核酸次数达34次/年,远超香港的9次;但香港的疫苗接种率后期反超至93%,反映策略差异。

社会经济影响:危机下的转型阵痛

- 旅游业的冰火两重天

- 香港2021年旅客量暴跌98.7%至9.1万人次,迪士尼乐园三年亏损超35亿港元

- 澳门通过"旅游+医疗"转型,2022年医疗旅游收入逆势增长17%

- 民生保障的差异化表现

- 香港失业率2021年升至7.2%(餐饮业达14.7%)

- 澳门依托财政盈余推出15项经济援助计划,失业率稳定在4.1%

- 区域合作新范式

港珠澳大桥2022年货运量增长40%,成为物资运输生命线;横琴粤澳深度合作区吸纳32%澳门外迁企业,体现危机中的区域整合。

启示与展望:后疫情时代的双城进化

(1)公共卫生体系的再升级

香港需强化基层医疗(目前仅占医疗开支16%),澳门应完善传染病医院建设(现有隔离病床仅200张)。

(2)数字经济的新赛道

两地可共建"智慧湾区健康码",目前粤康码与澳门码已实现数据互通,但香港仍存在隐私争议。

(3)制度优势的互补性

香港的国际医疗认证体系(12家医院获JCI认证)与澳门的中医药质量研究国家重点实验室,可形成中西医协同的湾区防疫网络。

当奥密克戎变异株XBB.1.16开始在全球扩散时,澳门与香港的抗疫经验表明:没有放之四海而皆准的模板,只有因地制宜的治理智慧,这两座城市用不同的答卷诠释了"一国两制"的包容性——香港的灵活应变与澳门的精准管控,最终都指向同一个目标:在保障人民健康与维持城市活力间寻找动态平衡,它们的实践不仅为全球高密度城市提供镜鉴,更预示着大湾区公共卫生共同体建设的可能路径,正如钟南山院士所言:"疫情防控是科学,更是艺术。"澳门与香港的双城记,正是这门艺术的东西方合奏。

发表评论