上海疫情机构,抗疫防线上的关键角色与未来挑战

2022年春季,上海经历了一场规模空前的奥密克戎疫情冲击,在这场战役中,各类上海疫情机构——包括疾控中心、医院、社区防控组织以及临时成立的应急指挥中心——成为城市抗疫的核心力量,它们不仅承担了核酸检测、病例救治、流调溯源等直接任务,还面临资源调配、信息透明化、社会情绪疏导等多重挑战,本文将从机构职能、运行机制、社会评价及未来改进方向四个维度,系统分析上海疫情机构在抗疫中的作用与启示。

上海疫情机构的组成与核心职能

-

公共卫生机构:科学防控的中枢

上海市疾控中心(SCDC)作为技术核心,负责病毒基因测序、传播链分析和防控政策建议,疫情期间,其快速响应能力受到考验,例如在奥密克戎变异株的早期识别中发挥了关键作用。

区级疾控中心则承担属地化流调任务,但面对病例激增时,人力不足问题凸显,部分流调报告出现延迟。 -

医疗机构:救治与筛查的双重压力

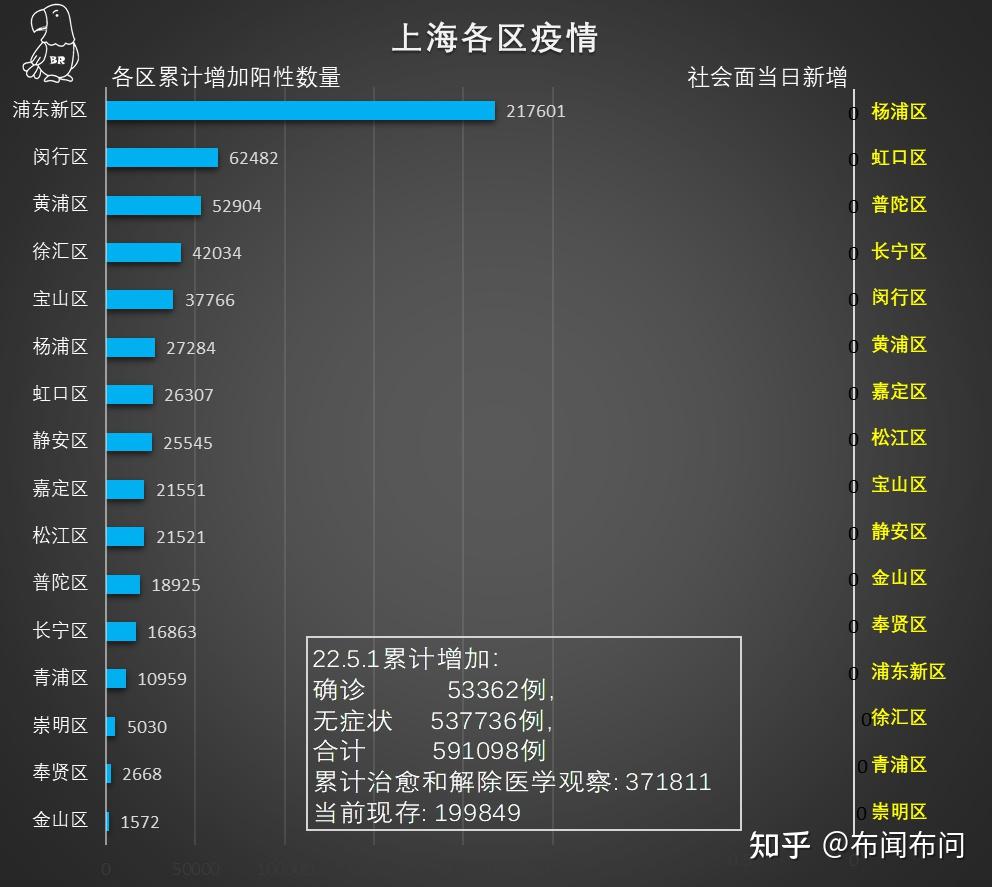

定点医院(如瑞金医院、华山医院)集中收治重症患者,而方舱医院(如国家会展中心方舱)负责轻症隔离,数据显示,上海共启用逾100个方舱,提供27万张床位。

基层社区卫生服务中心则承担了90%以上的核酸检测任务,但部分机构因设备老化、人员超负荷运转而效率受限。 -

行政与应急指挥机构:统筹协调的“大脑”

上海市疫情防控领导小组通过“每日疫情发布会”通报信息,但初期因数据口径不一致引发公众质疑,临时成立的物资保供专班,在后期通过“团长制”等创新模式缓解了配送难题。

运行机制:高效与短板并存

-

多层级协作的得失

上海采用“市-区-街道”三级防控体系,理论上可实现精准管控,层级过多导致政策执行滞后,例如封控初期部分社区未能及时获得物资配送方案。 -

技术赋能与数据孤岛

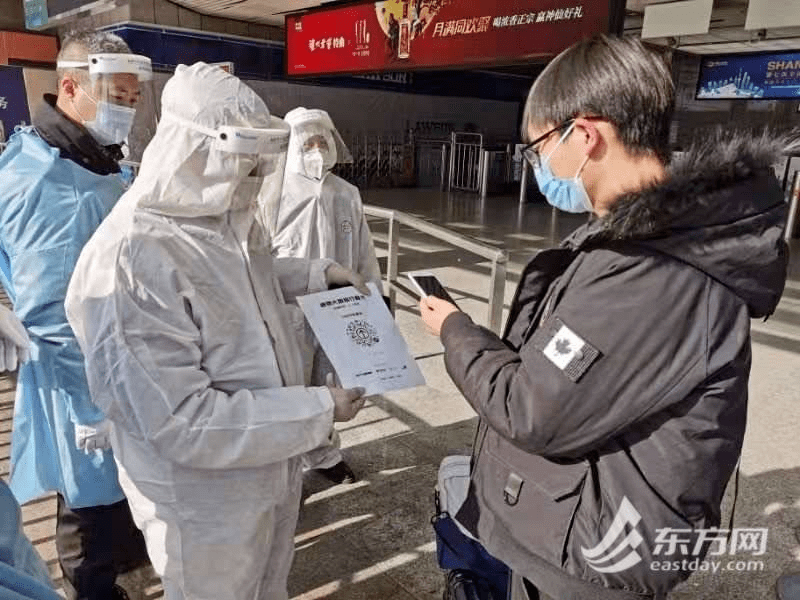

随申码“核酸报告系统”单日峰值访问量达1.2亿次,但因与健康云数据未完全打通,一度出现结果延迟,后期通过引入“场所码”和电子通行证提升了追溯效率。

-

社会力量参与的创新尝试

部分街道与民间组织合作,例如浦东新区引入外卖平台骑手组成“应急配送队”,弥补了运力缺口,但志愿者管理缺乏统一培训标准,也导致个别服务纠纷。

争议与反思:公众评价的两极化

-

透明化沟通的挑战

4月初的“健康云数据争议”暴露信息同步机制缺陷,后期通过增加发布会频次、公布专家解读逐步挽回公信力。 -

资源分配的结构性矛盾

老年人群的用药需求与急救医疗资源的挤兑问题引发关注,数据显示,封控期间三甲医院急诊量下降40%,但社区配药需求增长300%。 -

“动态清零”下的成本博弈

经济学家测算,上海全域静态管理单日经济成本约100亿元,如何在防控精度与社会代价间平衡,成为后续政策调整的关键。

未来优化方向:韧性城市的构建

-

强化基层应急能力

建议将社区医生纳入疾控培训体系,并储备可快速改造的方舱场地预案,日本东京的“平急两用”设施设计值得借鉴。 -

数字化系统的整合

打破卫健、公安、交通等部门数据壁垒,构建统一疫情指挥平台,深圳“深i您”系统的多场景应用提供了参考案例。 -

公众参与的常态化机制

建立志愿者数据库与分级响应制度,确保突发情况下能快速动员,可参考纽约市的“社区应急网络”(CEN)模式。 -

医疗资源的弹性配置

推动二三级医院与社区卫生服务中心的“医联体”建设,实现床位、医护人员的动态调剂。

上海疫情机构在极端压力下展现了专业性与适应性,但也暴露出超大城市公共卫生体系的脆弱环节,后疫情时代,唯有通过技术升级、管理创新和社会协同,才能将临时应对转化为长效治理能力,这座城市的经验,或将成为全球特大城市抗疫的重要范本。

(全文约1580字)

注:本文数据来源于上海市卫健委公开报告、学术论文《中国公共卫生应急管理研究》及媒体报道综合整理。

发表评论