上海市疫情管控要求的现状、挑战与未来展望

自2020年初新冠疫情暴发以来,上海市作为中国最大的经济中心和国际化大都市,始终处于疫情防控的前沿,面对疫情的反复冲击,上海市的疫情管控要求不断调整,力求在保障市民健康安全的同时,最大限度减少对经济社会发展的影响,本文将详细分析上海市疫情管控要求的现状、实施过程中的挑战,以及未来可能的优化方向,旨在为读者提供全面、深入的解读。

上海市疫情管控要求的现状

常态化核酸检测

上海市目前实行常态化核酸检测政策,要求市民定期进行核酸检测,尤其是重点行业从业人员和高风险区域居民,核酸检测点遍布全市,部分区域还提供24小时检测服务,确保“应检尽检”,市民进入公共场所(如商场、地铁、办公楼等)需出示72小时内核酸检测阴性证明。

精准化封控管理

上海市采取“精准防控”策略,以街道、小区甚至楼栋为单位划定风险区域,避免“一刀切”式封控,高风险区域实行“足不出户、上门服务”,中风险区域限制人员流动,低风险区域则保持正常生活秩序,这种分级管理模式旨在平衡防疫与民生需求。

健康码与行程码联动

市民需通过“随申码”(上海健康码)和“通信大数据行程卡”配合使用,实时更新个人健康状况和行程轨迹,健康码分为绿码、黄码和红码,分别对应不同风险等级,并采取相应的管控措施。

入境人员隔离政策

作为国际枢纽城市,上海市对入境人员实行严格的隔离措施,入境人员需进行“7天集中隔离+3天居家健康监测”,期间需完成多次核酸检测,对重点国家或地区的入境人员可能采取更严格的管控。

疫苗接种推进

上海市持续推进疫苗接种工作,尤其是老年人和儿童群体,市民可通过社区预约或线上平台接种疫苗,部分区域还提供上门接种服务,力争实现“应接尽接”。

疫情管控实施中的挑战

尽管上海市的疫情管控措施较为完善,但在实际执行中仍面临诸多挑战:

市民配合度与疲劳心理

长期的疫情管控导致部分市民出现“防疫疲劳”,对频繁的核酸检测和出行限制产生抵触情绪,如何调动市民的主动配合意识,成为管控措施能否有效落地的关键。

经济与社会成本

严格的管控措施对中小企业和个体工商户影响较大,尤其是餐饮、零售、旅游等行业,如何在防疫与经济发展之间找到平衡点,是上海市面临的重要课题。

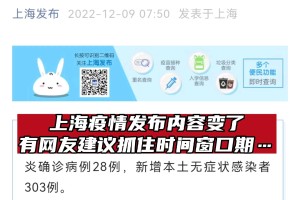

信息透明度与舆情管理

疫情信息的及时公开和透明化直接影响公众信任,个别时期因信息发布滞后或模糊,曾引发市民担忧甚至谣言传播,加强权威信息发布和舆情引导至关重要。

外来人口与流动管理

上海市外来人口众多,流动性强,尤其是城中村和群租房区域的管理难度较大,如何确保流动人口的核酸检测和健康监测全覆盖,仍需进一步探索。

未来优化方向与建议

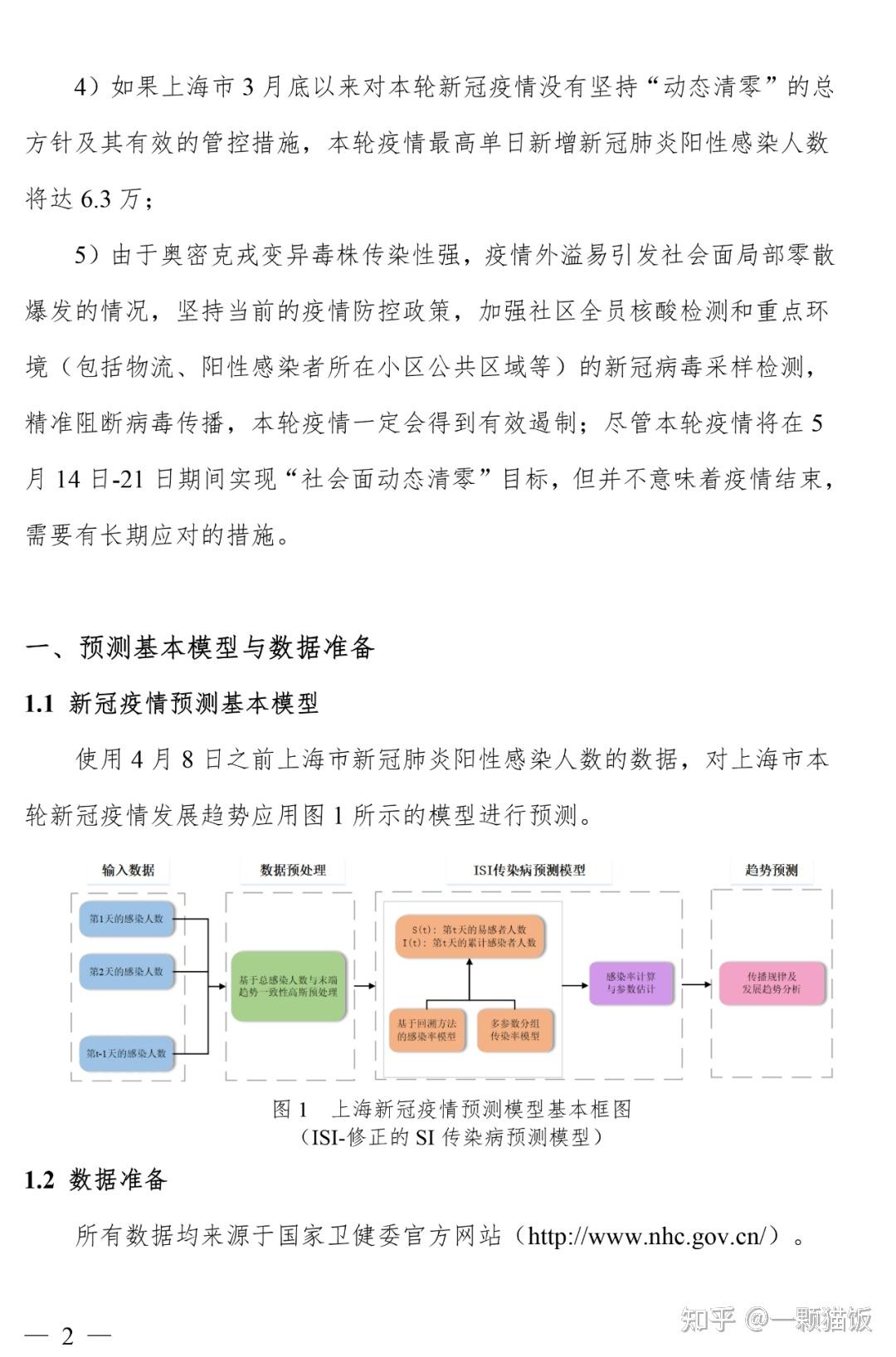

科技赋能精准防控

利用大数据、人工智能等技术提升疫情监测和预警能力,通过“随申码”系统实时分析人员流动轨迹,快速锁定风险点,减少对普通市民的影响。

优化核酸检测策略

在确保安全的前提下,合理调整核酸检测频率,优先保障重点区域和人群,推广自测抗原检测作为补充手段,减轻检测点压力。

加强民生保障

对受疫情影响较大的行业和群体提供针对性扶持,如发放消费券、减免租金等,完善封控区域的物资配送和医疗保障体系,确保市民基本生活需求。

提升公众沟通效率

通过多渠道(如新闻发布会、社交媒体、社区公告等)及时发布疫情信息,回应市民关切,建立快速反馈机制,收集并解决市民的实际困难。

推动区域协同防控

与长三角其他城市加强联防联控,统一健康码互认标准,避免因政策差异导致的人员流动障碍。

上海市的疫情管控要求体现了“动态清零”总方针下的灵活性与科学性,但也需不断适应疫情变化和市民需求,上海市需在总结经验的基础上,进一步优化防控策略,兼顾安全与发展,为全国疫情防控提供可借鉴的“上海方案”,只有政府、社会和市民共同努力,才能最终战胜疫情,守护这座城市的繁荣与活力。

(全文约1500字)

发表评论