澳门地区疫情趋稳与上海最新防疫政策调整,双城抗疫经验与启示

澳门地区与上海市作为中国两大国际化都市,在疫情防控中呈现出不同的阶段性特征,澳门在经历短暂疫情波动后逐步趋稳,而上海则根据国家“二十条”优化措施,动态调整防疫政策,探索精准防控路径,两地的抗疫实践不仅关乎本地民生经济,也为全国疫情防控提供了重要参考,本文将结合澳门疫情最新动态与上海政策调整,分析双城经验及其对未来的启示。

澳门地区疫情:从快速应对到常态化管理

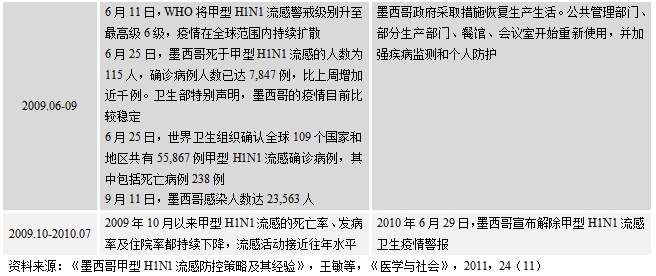

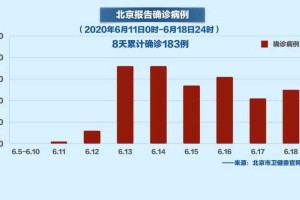

疫情最新进展

澳门自2022年6月爆发奥密克戎本土疫情后,通过“相对静止”管理(暂停非必要活动)和高频次全民核酸检测,在两周内实现社会面清零,截至2023年1月,澳门单日新增病例已降至个位数,且以输入性病例为主,本土传播链基本切断,特区政府的快速响应和市民配合成为关键。

防控措施亮点

- 分层管控:按风险等级划分红黄码区,精准缩小封控范围。

- 资源调配:依托内地支援提升核酸检测能力,单日检测量达60万人次。

- 经济保障:推出“抗疫经济援助计划”,向居民发放现金补贴及消费券。

挑战与反思

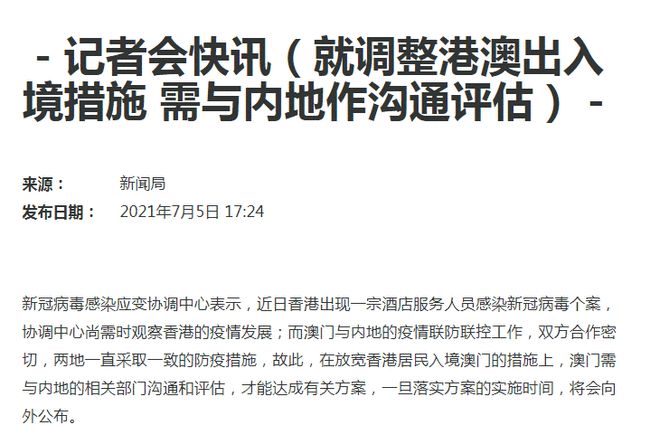

澳门作为旅游依赖型经济体,如何在防控与开放间平衡仍是难题,近期放宽入境隔离至“5+3”,并重启电子签注,旨在逐步恢复旅游业,但需警惕冬季疫情反弹风险。

上海最新防疫政策:精准化与科学化探索

政策调整背景

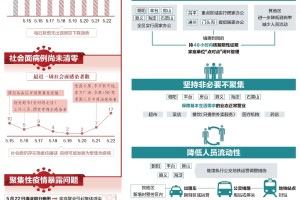

上海在2022年春季疫情后持续优化防控策略,近期根据国家“二十条”要求,进一步细化措施:

- 取消次密接判定,缩小管控范围;

- 缩短隔离时间,对符合条件者实行“5天居家监测”;

- 强化“落地检”,对来沪人员实行“三天三检”。

重点领域调整

- 公共场所管理:进入商超、办公楼等仅需72小时核酸阴性证明(原为48小时)。

- 校园防控:中小学以班级为单位实施“最小单元”管理,避免全员停课。

- 医疗资源储备:加快ICU床位扩容,抗病毒药物储备量提升至常住人口1‰。

市民反响与争议

部分市民担忧政策放宽可能导致风险上升,但多数支持“精准防控”方向,专家指出,上海正从“全封控”转向“重点防御”,需加强老年人疫苗接种等薄弱环节。

双城对比:差异化策略背后的逻辑

-

城市定位差异

澳门地小人稠,且经济高度依赖外部,故采取“速战速决”策略;上海作为超大城市,需兼顾经济流动性与防控有效性,更强调动态平衡。 -

技术应用

两地均依托“健康码”系统,但上海通过“场所码”实现更细颗粒度的流调,澳门则依赖全民核酸快速筛查。 -

社会参与度

澳门市民因地域紧密性更易达成共识,上海则通过社区自治(如“团长”模式)提升基层动员能力。

经验与启示:未来疫情防控的思考

-

精准化是必然方向

“一刀切”封控已难以适应奥密克戎特性,需通过大数据和分级诊疗降低社会成本。

-

强化医疗体系韧性

澳门与上海均暴露医疗资源紧张问题,未来需加快分级诊疗和家庭医生制度推广。 -

平衡民生与经济

两地的补贴政策表明,防控需与民生保障同步,尤其关注中小企业和弱势群体。 -

加强区域协同

澳门与珠海的联防联控、上海与长三角的互通机制,证明跨区域协作能有效阻断传播链。

澳门与上海的抗疫实践,展现了“因地制宜”与“动态优化”的重要性,随着病毒变异与防控经验积累,两地政策或将进一步趋同于“科学精准”的核心目标,如何构建更具弹性的公共卫生体系,仍是所有城市面临的共同课题。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年1月,后续政策变化需以官方发布为准。

发表评论