长春地铁2号线上的口罩风景,疫情下的城市脉动与集体记忆

引言:口罩下的城市脉搏

2022年春天,长春地铁2号线的车厢里,空调送风系统规律地嗡鸣着,却掩盖不住一种特殊的寂静——乘客们默契地保持着安全距离,N95口罩上方的眼睛不时扫过车厢内的防疫提示,这条贯穿城市东西的交通动脉,曾是日均客流18万人次的繁忙线路,此刻正以另一种方式记录着这座城市的抗疫史诗,从卫星广场到东方广场,15个站点串联起的不仅是地理空间,更是一段关于秩序、韧性与人情味的特殊记忆。

钢铁动脉上的防疫战场

作为东北首条采用EPC模式建设的地铁线路,2号线在设计之初就融入了防疫基因,2022年3月疫情暴发后,轨道集团迅速启动应急预案,将列车通风系统调整为全新风模式,每小时换气次数提升至6次以上,在解放大路站,工程师老张指着天花板告诉记者:"这些看似普通的出风口,现在承担着比设计标准高出30%的通风任务。"

消杀工作形成严密的"时空矩阵",每天凌晨3:30,身着防护服的作业人员会对所有列车进行喷雾消毒,重点部位如扶手、座椅的酒精擦拭精确到每分钟处理8个座位,西环城路站值班站长李颖的工作手册上,记录着每4小时一次的站厅消毒数据,这个习惯她已经坚持了478天。

口罩背后的社会学图景

吉林大学公共卫生学院的调研显示,2022年4月高峰期间,2号线乘客口罩佩戴率达到99.2%,这个数字背后是复杂的群体心理机制,在景阳广场站,心理咨询师王雪设立的"压力释放角"接待过许多特殊案例:有因长时间戴口罩引发焦虑的白领,也有坚持佩戴自制布口罩的独居老人。

不同材质的口罩成为社会阶层的隐形标签,N95与医用外科口罩的使用比例从疫情初期的3:7演变为后期的6:4,这种变化在早晚高峰尤为明显,青年群体中流行的"口罩美学"——印有汽车厂标志或净月潭风景的定制口罩,意外地成为城市文化的新载体。

技术赋能下的精准防控

长春轨道交通集团联合华为开发的AI防疫系统,在2号线创造了多个"第一":国内首个实现口罩识别与体温监测联动的系统,识别准确率达98.7%;智能导流系统将换乘站台的人员密度始终控制在每平方米3人以下,在人民广场站,红外热成像仪每秒钟可完成20人次的体温筛查。

数字孪生技术构建的"虚拟2号线"发挥着重要作用,通过接入全市健康码数据,系统能实时预测各站点客流构成,2022年累计完成137次突发大客流模拟演练,技术中心主任赵岩展示的一组数据显示:智能调度系统使列车满载率下降41%,而运力仅损失12%。

特殊时期的温情叙事

平峰时段的2号线车厢里,总能看到这样的场景:戴着老花镜的退休教师张淑芬,用特意准备的透明口罩给听障乘客读唇语;农民工李建国每次都会多带几个备用口罩,送给匆忙间忘带的务工同伴,这些细节被乘客拍成短视频,在抖音上#长春地铁温暖瞬间#话题获得超过2000万次播放。

地铁员工与乘客共同创造的"无接触文化"令人动容,解放桥站设立的"爱心口罩置换箱",累计收到市民捐赠的1.2万余只口罩;文化广场站的留言墙上,贴满了手绘的感谢便签,其中不少来自前往方舱医院的医护人员。

后疫情时代的交通启示

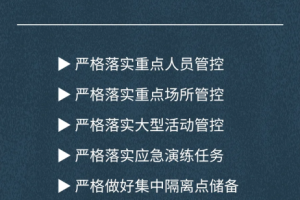

当2023年春天来临,2号线逐步取消扫码乘车时,一套成熟的应急机制被固化下来,保留的34个应急隔离舱、升级的空气净化系统、定期演练的防疫预案,构成城市公共交通的"免疫记忆",规划中的5号线将全面采用抗菌扶手和光触媒涂层,这些创新都源自2号线的实践经验。

社会学家李明浩指出:"地铁作为城市文明的显微镜,放大了疫情中的集体理性,那些自觉保持的1米间距、精准到秒的错峰出行,展现出现代公民罕见的纪律性。"这种纪律性在2022年冬季暴雪期间再次得到验证,当城市地面交通瘫痪时,2号线依然保持着85%的准点率。

口罩之下的城市呼吸

如今穿行在2号线的车厢里,偶尔还能看见几位坚持戴口罩的乘客,这些蓝色的防护用品,如同城市皮肤上尚未褪去的印记,提醒着人们那段特殊岁月,从严格管控到动态优化,这条23公里长的地下长廊,不仅运输着南来北往的乘客,更承载着城市面对灾难时的智慧与温度。

当列车驶过贯穿伊通河的隧道段,阳光透过站台玻璃洒在乘客肩头,那些曾经被口罩遮盖的表情,正逐渐恢复往日的生动,而这段关于口罩、关于距离、关于守望相助的集体记忆,已然融入长春的城市基因,成为新时代"地铁文化"的特殊注脚。

发表评论